青砖灰瓦四合院再现京城

|

|

刘桂珍站在东四四条61号院向记者介绍情况 京华时报供图

□刘薇

据京华时报报道 奥运前,在62平方公里的北京旧城,一次旧城改造的尝试在悄然进行。

著名文物保护专家徐苹芳曾说,北京旧城,是尚保存于现代城市中继续使用大面积古代城市街道规划的孤例,它在世界文化遗产上的价值,没有第二座城市可以与它相比。

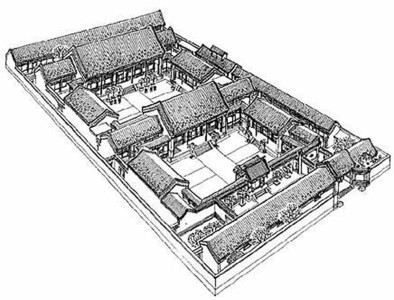

在10亿资金的支撑下,人们试图让四合院恢复到他们曾经青砖灰瓦的传统模样,作为千年古都北京献给奥林匹克和四海宾朋的文化名片。

东四四条61号

坐在夏日午后的斜阳里,75岁的刘桂珍指了指自家的房子,那是东四四条一个普通院落里的三间东厢房,30多平方米,去年10月份刚刚完成改造。

即使已经过了半年多,修缮的新迹仍随处可见。平滑的青灰色外墙,鲜亮的红色油漆,白色腻子溜缝儿。拉开一扇塑钢推拉门,屋里四白落地,阳光穿过塑钢玻璃窗,打在大理石地面上,清澈透亮。

这个编号为东四四条61号的院子住着11户人家。

刘桂珍和这个院子相关的人生,从她18岁嫁人开始。

她还记得这里最初的模样。踏进门楼,下台阶儿,先是南房。往前走,就是一个垂花门,阻隔着家里女眷和外面的世界。门不轻易打开,要走旁边的抄手回廊,经过刘桂珍住的东厢房或者对面西厢房门口,才能到正房。正房门口,两棵海棠树开得茂盛,再往后走,经过耳房,就是5间后罩房。

57个春夏秋冬,渐渐改变了小院儿的模样。

文革期间,垂花门被拆掉,院子中间的空地被挖成了防空洞,两棵海棠树不见了。雕花木隔断变成了水泥墙,纸糊的窗户变成了玻璃窗,木头瓦片渐渐腐朽,漏雨更是家常便饭。院子里是乱得不能再乱了,曾经闲适的四合院生活,渐渐成了人们记忆中诗意的想象。

修旧如旧的挑战

在刘桂珍的记忆里,这次改造,是几十年来,61号院最大规模的修缮改造。东四房管所所长张德福所在的单位,是东四街道此次四合院改造的直接实施者。几十年里,北京的老房子基本没有大规模的修缮。

“以往就是谁家漏雨了,我们就去修修,哪里有火灾隐患,就去检查,一些个别属于危房的老房子,我们就拆了翻建。”在古都风貌保护还没有得到充分重视的年代,这些修缮和翻建简单而粗暴。

“就用红砖,也没有保留老样子的意识,翻建的房子,都建成了一个样式。”张德福说。刘桂珍还记得,上世纪80年代把纸窗户换成玻璃窗时,他们家坚持没换,“房管所改的样子太难看了,老味道都没了。”

如今,在这场以恢复四合院风貌为主旨的大规模改造中,老材料、老工艺的使用被格外关注。“不同年代建造的四合院,屋檐的花纹、砖雕的样式都不一样,必须按照四合院原本的样子修,青砖、蓝瓦、木构件,不能全恢复成一个样子。”走在修缮后光影斑驳的东四四条胡同里,张德福指着一座座刚刚改造完的四合院说,“包括文革时改造过的院子样式,我们也保留了,充分尊重历史。”

“修旧如旧”的背后,是一笔现实的细账。

“以前修房子,用红砖,一块砖3角钱,现在必须用青砖,一块1.3元,而且青砖是黏土砖,北京为了环保,已经早把黏土砖窑取缔了,现在大批量要用,只能到河北拉,成本高,砖场都借机涨了钱。”张德福说。

除了材料,人工也不好找。“能修四合院的老手艺人,在北京越来越少了,得到河北去找,南方的工人,不了解四合院的特点,做的活儿交不了工。”张德福在劳务市场找了1000个工人,管理的工作,则全部由房管所的工作人员承担。张德福估计,“和原来的修缮方法相比,总体算下来,造价至少要高三分之一。”

政府将为这个修缮工程买单,10亿政府资金将用于全市1474个院落的改造。“如果不是政府财政投入,这样的改造很难进行。”

自建房的妥协

坐在改造好的新房里,刘桂珍拿出老照片,环顾四周。和以前相比,刘桂珍觉得,最大的改变,就是自建房。

“自建房如何处理,是四合院修缮改造的难题和关键。”东四房管所

所长张德福说。刘桂珍记得,建国后,61号院由私产变成公产,更多的人被安

排到院子里居住,每家的人口也在不断增加。为了弥补由于正房空间不足带来的功能缺憾,每家都开始抢占有利地形,圈地建房。

刘桂珍家的自建房,是一间8平方米的厨房。到了2000年,小院里每户人家的房前,都有了自己的自建房,或作厨房,或当浴室。这些自建房,并没有正规的建设手续。

刘桂珍没想到,这次改造,政府不仅没有强令拆除这些自建房,居然还会出钱帮着修缮。

“我们当然希望能把自建房都拆了,让四合院真正能有个院子,但现实情况是居民离不开这些房子,也得考虑大家的实际生活。”张德福说。

在张德福看来,“修缮违建”似乎是个有悖逻辑的行为,却是政府在无奈下,从实际出发的正确之举。刘桂珍家8平方米的自建房,被拆了重新翻盖,除了位置的不协调和房顶样式的不同,已和正房没有任何区别,同样由青灰色仿古砖建造,同样高矮,整齐划一。

治本之道的困境

“虽然没有完全恢复成最初的模样,但毕竟有了一点儿院子的感觉。其他很多院子,修完了也还只有一条狭窄的过道。”刘桂珍说。

“要想恢复成最初的模样,根本的办法是迁出一部分人口,把腾出的房间用作厨房、浴室,这样就能把自建房拆掉,让四合院恢复原貌。”张德福说。

为调动居民外迁的积极性,此次改造提供了优惠的条件,也没能让东四的大部分居民动心,在此次接受改造的130个院落的862户居民中,仅有98户提交了申请。

“住在平房院的居民,收入都不高,在平房院住着,除了交点房租,没有其他开支。住了楼房,物业费就受不了,要不就是孩子在城里上学,住的远了,孩子上学不方便,现在不都为孩子活着嘛。”刘桂珍说,她住的61号院,没有一户申请搬走。这次改造,让几十年默默无闻的61号院出了名。一些揣着相机、背着背包的外国游客,也礼貌地敲开门,到小院里拍照。如今,刘桂珍的记忆里,将增添北京这个热闹的夏天。奥运会开了,她的房子翻修了。