我的父亲:海上闻人杜月笙

|

|

■口述历史

口述:杜维善主笔:李菁

2007年5月的某一天联系到在加拿大温哥华的杜维善时,电话那头的声音是一口标准的京腔,在电话里,杜先生把采访约定在未来他回大陆时。时间久了,这个约定也慢慢淡忘,偶尔想起,以为不过是谢绝采访的一种婉拒。不料上月某天,突然接到电话:“我是杜维善,我到北京来了。”见面时坦率告知之前的疑虑,杜先生只淡然一笑:“我答应你的,就一定会兑现。”

因为父亲与梅兰芳、孟小冬的关系,杜维善也关注着陈凯歌的电影《梅兰芳》,不过对孟小冬与梅兰芳之间爱恨交织的复杂关系,杜维善坦言并不指望电影能展现多少。

小时候跟我父亲在一起的时候非常少。我母亲跟父亲结婚后,她自己住在辣斐德路辣斐坊16号,父亲和前三位夫人——我们称呼“前楼太太”、“二楼太太”和“三楼太太”住在华格臬路的老公馆里。老公馆不是我们去的地方,印象并不深。

抗战爆发后,父亲先离开上海,借道香港到了重庆,我们和母亲一直住在上海,那段时间过得比较艰苦,平常用钱都得节省。记忆中,我们家很少吃米饭,都是以面食为主,我这个习惯一直保持到现在。

直到抗战胜利的前两年,母亲才带我们到重庆与父亲团聚。因为父亲的生意和产业都在上海,所以抗战胜利后,父亲回到了上海,先是暂住在现在的锦江饭店,我们住在另一个朋友家里,彼此还是分开的。那时也不觉得父亲的身份有什么特殊,觉得一切很自然。

所以,真正和父亲生活在一起,也就是1949年我们到了香港以后,但那时和父亲接触也不多。平时我早早就上学了,放学回来,吃完饭要睡觉了,见了面叫一声“父亲”,然后就快快走开。平常我们吃饭也是分开的,我、姐姐和母亲在一个台子上,父亲和一班人在另一个台子上。

就像在影视或小说里看到的一样,在这样一个大家庭,互相之间的明争暗斗是少不了的。我的母亲是第四房太太,她不太会用心计,但在杜家任何一房太太,如果不用心计就要败下阵来。每位太太身边都有一些参谋给她们出谋划策,怎么争宠,怎么夺权。母亲也有很多参谋。有一次父亲过生日,几个太太事先商量,决定大家在那天都穿一样颜色和式样的旗袍,这样大家平等。母亲回来就问参谋这事情怎么办?如果答应她们的条件,那她终归是四太太,要排在后面,显不出地位。如果不答应,其他人肯定要数落她。那两个参谋说:你先答应下来,她们说什么样你就去做,母亲也就依计行事,可她暗中另外预备了一套。生日宴一开始,她与其他几个太太穿一样的衣服出来,可是没几分钟,马上去换了一件。这样一来,众人之中她突出了地位。这样的事情还有很多,都是我们搬到台湾后母亲跟我们说的。

遥远的父亲

父亲喜欢京剧,他后来娶的两位太太——我母亲和孟小冬都是京剧演员。父亲跟京剧界的关系也很好,当年无论多有名的京剧演员到上海,都会到我父亲那里去。他常常请客吃饭,高兴时也会在吃饭时唱几句。

父亲与梅兰芳很早就认识了,梅老板每次来上海都来拜访我父亲。梅兰芳和我父亲的关系、我父亲和孟小冬的关系应该分开来说。我父亲娶孟小冬做太太是梅、孟两人分开以后的事情。

因为都是京剧演员,孟小冬很早就和我母亲、外祖母比较接近。孟小冬离开梅兰芳一段时间后,和父亲结识,正式有往来是在上世纪40年代。母亲把孟小冬当成自己人,也并不介意。她俩的关系时好时坏,有时候会吵架,一生气她就回了北京,过几个月又没事了。

我猜想父亲暗恋孟小冬好久了。一方面她唱得很好,用现在的眼光看,她也称得上是一位艺术家。另一方面孟小冬比较会用心计,也很会讨父亲喜欢,在我父亲面前常常会说笑话,逗他开心。孟小冬除了普通话,上海话讲得也很好,父亲可能跟她交流起来就比较顺畅。不像我母亲,虽然嫁给父亲那么多年,但基本不会讲上海话,后来我太太常常问我母亲怎么跟我父亲沟通,母亲回答:“他听得懂我讲话,我听不懂他讲话。”

梅兰芳与孟小冬的分手,并不是那么简单,可能牵涉了很多很复杂的问题。母亲有时候会跟我们讲他们分开时的一些事,母亲知道孟小冬和梅兰芳离开一定有条件,而且条件可能很苛刻。我母亲看不惯,因为她们都是唱戏出身的,她多少同情孟小冬。但是这个条件究竟是什么,也只有梅兰芳、福芝芳和孟小冬他们3个人才知道。梅葆玖不知道,许姬传也不知道。1983年我去看许老的时候,提起过这件事情,他都不清楚。我觉得这里面可能福芝芳有条件,限制孟小冬登台演出作为他们分开的什么条件,但这只是猜测,不能够证实。所以后来听说章子怡筹拍孟小冬传,梅家不答应,因为这里面可能牵涉到比较微妙的关系。我想《梅兰芳》这部电影也不会对这种关系有太多的涉及。

父亲和梅兰芳的关系也并没有因为孟小冬而受到影响。1947年父亲过60大寿,上海的中国大戏院组织了10天的堂会。梅兰芳和孟小冬都到上海演出了,但他们没有同台——10天的大轴,梅兰芳占8天,孟小冬占2天,回避了见面的尴尬。孟小冬此后只字不提梅兰芳,解放后,父亲和梅兰芳也没什么联系了。

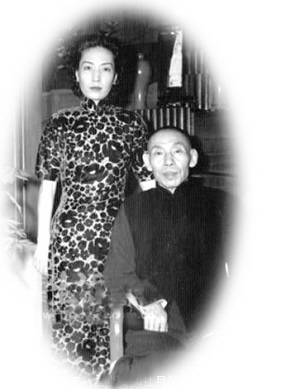

我想孟小冬对我父亲还是有感情的,否则她不会跟父亲一块儿到香港来。父亲在去世的前一年和她结婚就是给她一个名分,否则在遗嘱里怎么分财产呢?除了我们家人,那天参加婚礼的人并不多,大家一起吃了顿饭,拍了几张照片。婚礼的照片现在还存在上海历史博物馆里,其中有一张相片是我与马连良、万墨林和孟小冬弟子钱培荣的合影。婚礼那天,孟小冬很高兴,久病的父亲也难得有了精神,他带病陪客。这段婚姻无所谓谁成全谁,他们之间是有感情的,我父亲一向重视她的艺术成就,孟小冬也很仰慕我父亲,她同父亲结婚不是报恩,也不是无奈的选择。再加上我母亲也在当中撮合,所以走在一起比较容易。

孟小冬年轻时很漂亮,她从前抽大烟,但这也不影响她的唱功。孟小冬性格比较孤傲,晚年在香港、台湾的时候,她始终不唱,连清唱都不唱,最后一次清唱是在香港给张大千唱的,因为张大千喜欢听她的戏,这是面子很大的事情。虽然后来她不怎么唱戏了,但还是很有威望,我太太有一次问孟小冬:“您还预不预备唱啊?”孟小冬回答一句:“胡琴呢?”是啊,没有胡琴你怎么唱,给她拉胡琴的最后一个人是王瑞芝,他也去世了。

1952年,我们和母亲先去台湾,孟小冬先是一个人待在香港,直到1967年也到了台湾。孟小冬到台湾以后生活平淡,她自己租一个房子,独住。她早年在北京时领养过一个孩子,关于她怀了梅兰芳孩子的事是谣传。孟小冬晚年过得不错。她没什么经济来源,就是靠我父亲留给她的遗产和她自己当年挣的钱过活,她对钱也没有特别多的需求,就是希望有朋友每天到她那里去,像我太太、二姐去她那里打牌她就知足了。孟小冬对我们很亲近,拿我们当自己儿女一样。我们对她也很好。每天她家里面都有人,我母亲天天去。

孟小冬是1977年在台湾去世的。坦率说,对《梅兰芳》这部电影我并不特别关注。我认为如果严格按照历史事实来拍,那这部电影肯定是没办法拍下去的,只能一半事实一半虚构。我更感兴趣的是章子怡扮演的孟小冬像不像。

海上旧事

孟小冬和杜月笙的结婚照

很多人对父亲的印象都来源于上海滩的那些电视剧,以为他们整天过的是刀光剑影、打打杀杀的生活。当然电视剧必须这样拍,否则就没人看了。

《文汇报》总编辑徐铸成当年曾见过父亲,还写了一篇《杜月笙传》,徐铸成在文章中说,以为像杜月笙这样大亨式的闻人,纵使不是红眉毛、绿眼睛,总该是一介草莽赳赳武夫,但见面后,只是一个修长身材、面色带青的瘦削老人,看上去手无缚鸡之力,言谈中也少带“白相人”常说的粗话。我父亲是个弱不禁风的人,听母亲说,父亲刚和她结婚时还喜欢戴金刚钻,因为上海在外面跑的叫“白相人”,“白相人”的男人都喜欢戴金刚钻,好像是一种身份。母亲就跟他讲,上流社会的男人不戴金刚钻,他的这种习惯就一点点地改了。父亲长年是一袭长衫,即便在家里,领扣也系得紧紧的。不过抗战前,蒋介石给过他一个少将的头衔,他拍了一张一生惟一穿军装的照片。

父亲对文人一直有一种向往,也对他们很敬重。他结交了很多文化名人,很多文人也都成为他的私人律师或座上客。章太炎与父亲的私交甚好,1930年父亲在家乡买了50亩地,造了“杜氏家祠”,章太炎不但为杜家编了家谱,还写了洋洋千言的《高桥杜氏祠堂记》。杜家祠堂建成那天,包括蒋介石、淞沪警备司令熊式辉、上海市长张群等要人都送了牌匾,场面很大。

章士钊曾做过教育总长,后来又在上海做大律师,所以那时他们的交往比较多。章士钊算是父亲的私人律师兼参谋。很早以前,毛泽东要送很多共产党员到巴黎去,找到章士钊帮忙,章士钊又来找我父亲要钱,父亲觉得各方面人都要结交,求到门下就要帮一下。

每逢春节过年,在杜家是一件很大的事情,因为上海滩的人都知道给杜先生拜年是不会空着手回去的。所以我记得,那时候年关将至,父亲就让手下到几个银行调钱到家里来,还有米,米倒不成问题,因为老公馆的管家万墨林是上海商会的,所以无论多少米万墨林都能拿来。那时候来老公馆拜年是排着队来的,包括很多穷人、乞丐,只要到大门口来给杜先生拜年,总归是能分红的。

不论对父亲有何评价,有一点是公认的:在民族大义上,他从来没有动摇过。父亲反日的立场是始终没有改变的,我想这一点跟帮会有关系,老一代帮会里的人对日本人有仇恨,帮会里有很多观念也传袭下来。但最主要的是,父亲有一个很强烈的“中国人”的意识,所以他非常恨日本人。

抗战一开始,父亲以中国红十字会总会副会长的名义,联合上海各界组织救护队伍。高宗武和陶希圣要逃离汪精卫阵营时,蒋介石就是通过我父亲,要万墨林暗中帮助他们。而日本投降时,国民政府要接收上海,父亲也做了很多稳定上海的事。

多面的父亲

孟小冬