海岛挥洒青春 苦难磨砺人生

|

|

|

|

|

|

|

|

编者按

1968年12月22日,《人民日报》传达毛泽东主席的指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”随即,一场声势浩大影响深远的知识青年“上山下乡”活动在全国展开。

上千万城市知识青年告别父母、亲人和家乡,奔赴农村和边疆,开始了一段非同寻常的人生之旅。到上世纪70年代末下乡运动结束,共波及近1800万人。据《广州市志》记载,1976年12月22日,广州召开纪念毛泽东主席关于“知识青年到农村去”的指示发表8周年大会。“8年来,广州市已有知识青年34万多人上山下乡。”他们奔赴分布于全省(包括现在的海南省)的202个国营农、林、茶场或到农村插队落户。

40年过去了,曾经的热血青年步入晚年,曾经点燃知青激情的“海南橡胶林”、“北大荒”、“西双版纳雨林”……那路、那村、那人,如今命运如何?那段时光所沉淀的情感和精神财富,那些留在“故乡”的“知青故事”还是那么动人么?

为重返那块神奇的土地,再寻那段或遗忘或刻骨铭心的历史,本报记者分赴海南橡胶林、北大荒、内蒙古大草原、河南郏县“广阔天地乡”、江西共青城、云南西双版纳,用心倾听“老知青”们对岁月的诉说,用笔记录知青村落里的巨变沧桑。本报从今天起陆续推出系列报道“风雨知青路”,敬请垂注。

文/特派记者王鹤、陆建銮

图片除署名外均为吕锐拍摄

40年前,数以万计的广东知识青年怀着“为国种胶”的理想,跨过琼州海峡,在南渡江边、万泉河旁、五指山下挥洒下了他们的青春和热血。他们在原始而神秘、富饶而贫困的原始森林中垦荒种地、挖穴种树、日夜割胶,住的是茅草屋,用的是油灯,吃的是酱油、萝卜加白饭,留下的是青春的记忆。

知识青年满怀激情告别广州

“战士们高举红旗,珠江奔腾来报喜。今天,我们广州首批奔赴农村、边疆落户的红卫兵战士,向你们——英雄的广州三百万革命人民告别了!”1968年11月5日,年仅20岁的广州一中高中毕业生胡向东站在文化公园的中央台上,面对台下如潮水般涌来参加上山下乡动员大会的人流,用微颤的双手展开花了三天三夜完成的《告三百万广州革命群众书》,代表广州数十万即将上山下乡的知青向广州告别。一番激情洋溢的讲话后,一群15岁至20岁的广州年轻人怀着激动又迷茫的心情搭乘“红卫三号”向海南进军。

从那天开始,胡向东的人生轨迹也随之改变。在此之前,胡向东由于家庭成分问题,没有条件加入“红卫兵”,又不够格进入“造反派”,“上山下乡”使他看到了曙光,他怀着激动的心情选择到海南去。

并非每一个人都怀着激动和兴奋离开城市,站在甲板上的那一刻,每个知青的心情都不一样。潮汕知青方永森看着岸边送行的人潮,心中涌起的却是阵阵心酸和无奈。在出发前一天,他才被获准与正在接受批判、已半年没回家的父亲见上一面。当时,方永森家中没有任何收入,面对两个年幼的弟弟和一筹莫展的母亲,海南国营红岗农场每个月定量供应的40斤大米成为很多和方永森一样身世坎坷的知青下乡的唯一理由。

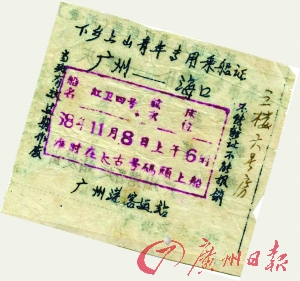

也正是从那天开始,广州革新路太古仓码头送走了一批又一批胸戴红花的知识青年,他们跨过琼州海峡,加入到轰轰烈烈的农垦戍边、“为国种胶”的行列中。

落差巨大在茅草房前放声大哭

从广州到海南岛坐船需要28个小时,广州38中知青梁燕和一百多名同学经过一路颠簸,到达海南岛的第一站——海口秀英码头。当她们正为颠簸的海浪晕船不止的时候,码头上盛大的欢迎队伍消除了知青们舟车劳顿的不适感。

一辆辆解放牌大卡车随即将各地集合的知青们拉往各自的连队。站在车厢内各自的行李上,知青们压抑不住心中的激动而放声高歌。“几乎会唱的歌全部都唱了一遍”,梁燕说,大家都处于兴奋中。

随着车辆开出海口市区,道路两边的景色逐渐变成神秘的原始森林,在城市中长大的孩子们渐渐被眼前的景象惊呆了。当车辆经过几十公里颠簸的山路到达团部时,东平农场简陋的茅草房、粗糙的煤油灯全都出乎知青们的想象,眼前的景象将知青们的兴奋消磨殆尽。年仅15岁的海口知青符杨忠无法接受眼前的事实,双手紧抱从海口长途跋涉带来的毛主席像站在茅草房前放声大哭,久久不愿进屋。

三条蚂蟥当腰带三只蚊子一盘菜

知青艰辛的生活和农场周边恶劣的环境相比可谓小巫见大巫。在广为流传的海南岛十八怪中,“三条蚂蟥当腰带,三只蚊子一盘菜”的说法曾在知青中广为传唱,用来形容海南长达40厘米的水蚂蟥和林间飞舞的硕大蚊子。海南的雨林还盛产旱蚂蟥、蝎子、蜈蚣和毒蜂。

红岗农场11连的麦慧政不会忘记,1970年6月间的一个凌晨,一盏盏胶灯忽明忽暗地在红岗农场11连胶岭小道上穿行,突然前方传来一声尖叫,惊醒了这支睡眼惺忪的队伍。“有蛇!”几条胶灯的光芒齐射在田埂上,只见在路基上横亘着一条“过山风”(眼睛王蛇),不知刚刚哪位知青不小心踩了它一脚。被激怒的眼睛王蛇昂起头恶狠狠地盯着周围的知青,作势欲扑。

就在它准备扑向站在队伍最前列的一位女青年时,一旁的老军工搬起一块大石头猛砸下去,正中毒蛇头部,旁边的知青们也纷纷捡起石头向毒蛇砸去,毒蛇终于倒在了乱石之下。麦慧政说,这样的场景几乎每天都会上演,以致后来女知青也敢下手捉蟒蛇,喝蛇血,甚至能两个人像拔河一样给蛇剥皮。

麦慧政说,这段经历是一笔财富,“回城以后即使遇到了再大的苦难,只要回首往事就没有什么过不去的坎了”。

滚一身泥巴练一颗红心

伴随着艰苦环境的是更艰苦的劳动。与其他地区的知青不同,海南知青的主要任务不是生产粮食,而是生产重要战略物资橡胶。

挖橡胶树穴和割胶在很多知青的记忆中是从事过最艰苦的劳动。龙江农场的知青们刚到海南就喊着“滚一身泥巴,练一颗红心”的口号拿着锄头进入刚刚开垦的荒地挖橡胶树穴。橡胶穴的规格是长宽80厘米,深60厘米,每天每人定量挖20多个,对于自幼生长在城市的知青们来说是一个严峻的考验。胡向东第一次挖穴时就遇到了最难挖的地段,他一锄头下去,被浅藏在泥土下的白色山石无情地弹了回来,两只手立即被打出了好几个血泡。“刚刚挖了一天,两只手就都全是血泡了,连碗都拿不住。”胡向东说。

台风给知青留下刻骨铭心记忆

台风是所有海南知青的共同记忆,海南经常受台风侵袭,台风过后,由于道路不通和缺少物资,住在山区的知青常常一个月甚至四五十天都只能吃到萝卜干和酱油拌饭。

1973年9月13日深夜,琼海市东平农场——人们正沉浸在梦乡中。一场毫无预兆的灾难正在向他们袭来,当年强度达到18级的“7314”号特大台风突然改变了进行路线悄然向琼海靠近。14日凌晨2时许,东平农场武装连8班副班长海口一中知青符杨忠,被窗外呼啸的风雨声惊醒。他走出宿舍大门准备去厕所,刚刚跨出大门符杨忠就被一阵旋风给刮失了方向。他手脚并用,像动物一样匍匐在地,几乎用尽全身力气紧紧抱着身旁电线杆才勉强定住身体。这时,一阵女子的呼救声从连队的西北角传来。

在暴风雨中艰难爬行了近10分钟,符杨忠来到这处倒塌的瓦房前,奋不顾身冲入屋内,将压在床下的人一个个拉了出来。随后,符杨忠又相继从倒塌的废墟中救出十几个人。

随着台风吹过,一批知青的命运被改变,符杨忠荣立三等功,并收到了一支印着“广州军区生产建设兵团二师三团”的金笔作为奖励。第二年,符杨忠就被批准参军,随后提干,再之后就是转业,成为某知名国有企业的海南分公司总经理。

知青纷纷回城人生路从此不同

然而,更大的“台风”即将在知青们心中刮起,从1973年开始,陆续有知青开始返城,这给每一个原本打定主意扎根海南的年轻人心灵上所带来震撼要更甚于“台风”。回城逐渐成为知青们心中的主旋律,1976年,海南和全国各地一样刮起了回城风,知青们通过各种手段纷纷返回到各自的城市中去。

随后,海南知青们结束了共同的集体生活,在各自的人生轨迹上走出了不同的抛物线,他们各自不同的命运引起后人不尽的感慨。

知青中的明星

同学少年时 知青友相逢

1969年10月,一组《解放军画报》发表的照片在全国引起了很大的轰动,这组题为“不到长城非好汉”的黑白照片通过两组不同时代的合影,记录了广州第六中学8名海南知青的特殊经历。他们曾是登上长城的“红卫兵”小将,数年后,一同成为在“广阔天地”炼红心的兵团战士,并按照当年的顺序在椰树下留下了珍贵的合影。40年后,记者寻访到其中的几位知青,他们回忆了当年在橡胶林那激情燃烧的岁月。

10名同学北京巧遇长城留念

回想起当年拍摄第一张“不到长城非好汉”照片的情景时,吕锐称之为偶然的作品。那张照片上,古长城边上的10个“红卫兵”个个意气风发,他们同是广州六中的学生,从初三到高三几乎每个年级都有代表。1967年,六中上百名学生前往北京“串联”。在机缘巧合下,上百名分别从广州出发的同学居然在天安门广场上相遇。10位不同年级的同学聚在一起相约前往古长城,爱好摄影的吕锐用自己的相机在长城脚下拍摄了那张具有纪念价值的“不到长城非好汉”的黑白照片。

海南岛种橡胶突然成为“明星”

意想不到的是,1968年,随着上山下乡的滚滚洪流,照片中的主人公们先后来到海南兵团,其中5人被分配到了二师四团(今东岭农场),3人分配到了二师九团(南林农场),还有一个去了中线的团场。

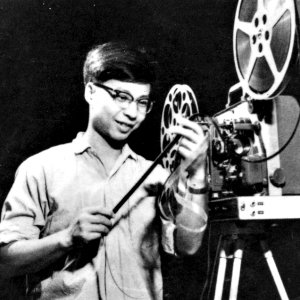

就在吕锐他们来到农场的同一年,一位《兵团战士报》记者——著名的军旅摄影家冯大广来到了东岭农场。在与知青接触的过程中,他得知了吕锐和他的同学们的故事。当时,冯大广受《解放军画报》委托,在全国范围内寻找一组反映知识青年上山下乡的照片,主人公既要是“红卫兵”,又必须是上山下乡的知青。冯大广觉得吕锐们的例子正好符合《解放军画报》的要求,这些“又红又专”的知青们所从事的工作多种多样:吕锐是电影放映员,副班长何爱平是饲养员,莫富贵是连队指导员兼团支部书记,团报道员陈词,割胶能手陈子中,史丹旗干过多种工作,称得上是技术员。

冯大广立即让团部将南林农场的3名知青和中线的那名知青接来,按照长城照中的排序拍摄了一组“广阔天地,大有作为”的照片。这8名知青的传奇故事登上了《解放军报》。随后,多个版本的照片和报道出现在《广东画报》等各地的报刊杂志上,一时间他们成了海南兵团的“明星”。

40年后情牵海南谋划再相聚

兵团撤销后,知青们先后回到各自的城市。1974年10月,吕锐被广州化工学校录取,后留校任教,1998年提前退休。1974年2月,史丹旗调回广州。后在广州工艺品进出口公司工作直到退休。

二十多年后,冯大广再次在报纸上发表了一组反映当年包括吕锐、史丹旗他们在海南兵团生活的“老照片”,题目为寻找当年的知青。在偶然的机遇下,史丹旗、莫富贵等先后与冯大广重新取得联系,随后他们又拍摄了具有纪念价值的照片留念。

目前,他们9人中,有1人去了美国,1人去了加拿大,1人去了香港。 2006年5月上旬,海南省农垦总局向300多名各条战线的知青代表发出热情邀请。吕锐、史丹旗、陈词等3人激动万分地再次踏上故土。

今年是知青上山下乡40周年,这几名老知青又有数人再次相约回到农场。“我打算明年带着家人一起回去”,吕锐说,他想带着孩子回去看看奋斗过的地方。

吕锐:坐着牛车送电影

1968年刚到东岭农场时,20岁上下的广州知青吕锐能书善画,写得一手好字,很快就被挖掘到连队出墙报、写标语、搞宣传。不久之后,农场成立了电影放映队,吕锐迅速被培养为电影放映员。

其他知青朋友羡慕不已,但吕锐的工作却并不轻松,他通常会在吃完中饭后,将放映设备装车,然后驾着慢腾腾的牛车,花上四五个小时翻过几座山,在晚上7时左右赶到一个连队,支起露天银幕,用一个小电影机放映(左图,冯大广摄)。

电影放完后,吕锐又要伴着九十点钟的月亮赶往下一个连队。由于电影拷贝有限,吕锐一晚上要连续前往3个地方放片,即使这样,农场20多个连队每个连队每月只能看上一场电影。

1976年,知青们迎来了第一次返城高潮。站在命运十字路口的知青们,面对着回城、考学或继续坚守海南作出了自己的选择。让他们始料不及的是,正是这样的选择,让知青们相互之间产生了巨大的命运落差。岁月淘金,40年过去了,知青们经历了种种人生历程后,唯一不变的就是对海南的关注和眷恋。

三个知青 三种命运

恢复高考后考上大学离开农场的知青胡向东:

十年势能转变成巨大的动能

胡向东在广州的海南返城知青中很有名气,他是广州第一家海南知青网站粤海农垦(兵团)知青网的创办人之一。

“岁月流金愈留金”是胡向东对知青生涯的归纳。在龙江农场,胡向东种过菜、开过荒、种过树、挑过粪,当过会计。1976年,知青返城大门打开,但胡向东没有奢望回城,因为出身问题,照顾回城或者推荐工农兵大学生都不会轮上他。

1977年年底,高考制度恢复了。胡向东看到了希望,兴奋地四处借书。但当他将所有课本找齐时,离高考仅剩下了一周时间。胡向东只能仓促上阵。最终,他考入了海南自治州师专(今五指山大学)数学系。

进入大学后,胡向东的激情被点燃,“我觉得这就是势能转化动能的关系,知青们忍了10年的势能转化为瞬间向上的动能是多么壮观啊。”胡向东拼命学习,每天早上5时就起来在校园路灯下看书背英语。

在这种充满巨大渴望向上的动能支持下,胡向东的人生之路开阔起来。1983年,胡向东进入广州市计算机应用研究所。1992年1月,胡向东与朋友合伙成立正大电脑应用与数据修复有限公司,成为国内最早的电脑应用与数据修复公司,胡向东也成为知名数据修复专家。

胡向东说,他的知青生活五味杂陈:“甜,是劳动后的喜悦;苦,是心仪的女同学分隔两地被迫分散;辣,是劳作意想不到的辛苦;酸,是要离开时的苦苦等待;咸,是三餐吃萝卜干、酱油水”。对于知青生活,胡向东说不能用有悔或无悔来衡量,这种人生历练变成了他的精神财富。

出生于潮汕农村坚守农场的留守知青林培崇:

领94元工资无怨无悔盼退休

每天清晨,海南国营红岗农场26队的留守知青林培崇起床后的第一件工作,是给养在连队院落中的十多只土鸡喂食,之后就是漫漫一天无所事事。

在连队里,林培崇习惯穿着一条短裤,赤裸上身,打着赤脚。今年59岁的他头发全白,脸上布满皱纹,牙齿也掉了不少。这名潮汕知青每月仍拿着94元的工资,留守在亲手开垦出来的橡胶林中。

1969年,林培崇和一帮潮汕知青乘船来到海南。与广州等地的学生知青不同,当年的潮汕知青多为社会青年,林培崇是农村来的。在很多知青的记忆中,林培崇劳动十分积极,对于困难从来不叫苦叫累,是兵团赫赫有名的模范知青。

1976年,回城大门打开,林培崇由于家庭缘故放弃了回城努力。“老家已经没有什么亲人了。”林培崇轻描淡写地说。1984年,由于长期超负荷劳动,年仅35岁的林培崇积劳成疾,成为“病号”。

此后,不能下地劳动的“病号”林培崇一直未婚,孤独一身的他成为连队中唯一一名留守知青。

2006年,回访海南的潮汕知青发现了林培崇无助的境地,在潮汕知青方坚领头下,潮汕知青将林培崇的家从破瓦房搬到连队宽大的平房内,热心的战友们为他买来了一车的家具和家电,并每月定期发给老林300元生活费。回首往事,林培崇坦言,自己无怨无悔;对于现在的生活,林培崇告诉记者他很满足,只希望明年1月1日满60岁的时候能够成为农场正式的退休职工,领到一份稍高一点的退休金。

招工回城的广州知青胡锦全:

相爱的两个人都进城了才敢结婚

广州知青胡锦全1969年8月来到海南琼海东平农场。读过高二的胡锦全算是“很有文化”的人,仅下了一年连队就被调到场部小学,1972年转到东平2中成为语文老师。在2中,他认识了妻子张桂凤。

张桂凤是农场职工子弟,作为语文组长的胡锦全对“新人”张桂凤照顾有加。“我们只是每天都自然地、习惯性地在一起,时间过得很快,生活也过得很开心,但我们从来没有表白过,更没有拖过手。”张桂凤说:“我们职工子弟对知青往往有天然的好感。他们教会了农村人很多原来不会的东西。但大家都知道,知青总有一天是要离开的。我不想拖累他回城,因此我们从来都没明确关系。我想好了,有朝一日他回城了,我们就分开,就当作了一场梦。”

1979年前后,胡锦全回到广州的事情正在办理。张桂凤的父母随后办理去深圳宝安的手续。一起到城市生活已不再是梦。胡锦全选择了用藏头诗来表达自己的心迹:

桂花的芳香最迷人,

凤凰的名字最动听。

……

尽管人间百花盛开,

我心中只爱一朵八月的季。

1980年,胡锦全通过招工回到广州市交通部四航局工作。1981年,张桂凤随父母到了深圳保安。两人这才完成结婚生子两件大事。1984年,胡锦全随交通部工程队调动到深圳工作,家庭得以最终重聚。

胡锦全说:“国家的命运决定了知青的命运。命运使我们相遇,也使我们分离,更使我们重聚。知青10年,走完一个轮回。”