“冰臼之父”认定挂云山冰臼群

专家表示其保留下来十分罕见,意味着两三百万年前挂云山曾覆盖着厚厚的冰盖

曾被本报报道过井陉挂云山发现疑似冰臼群的消息昨日得到权威认定。被誉为“中国冰臼之父”的中国地质科学院研究员韩同林教授,昨日实地考察后认定,在两三百万年前的第四纪冰川时代,挂云山上曾覆盖着厚厚的冰盖。这一发现,对于太行山地区和全球古气候、古环境变迁、人类起源和现今气候演化趋势分析和预测,提供了重要的依据。

|

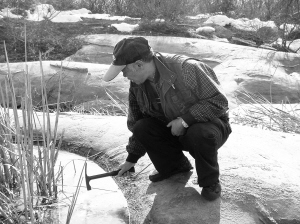

■韩同林教授在实地勘察。

|

■冰臼群发现者张丽芬(左)和“中国冰臼之父”韩同林(中)合影。

>>最新进展

挂云山疑似冰臼获权威确认

本报讯“这就是冰臼群。”被誉为“中国冰臼之父”的中国地质科学院研究员韩同林教授,在实地勘察了井陉挂云山上的地质现象后下了结论。

国内第四纪冰川研究专家韩同林和他的两位同行——均来自中国地质科学院地质研究所的林景星教授、陈尚平高级工程师,昨天专程从北京赶到挂云山实地勘察。

韩同林对着山脊上的圆坑端详片刻后,肯定地说,这就是冰臼,而且是低纬度罕见的结晶灰岩冰臼群。他断定,在两三百万年前的第四纪冰川时代,海拔在700米左右的挂云山上覆盖着厚厚的冰盖。这一发现,对于太行山地区和全球古气候、古环境变迁、人类起源和现今气候演化趋势分析和预测,提供了重要的实际依据,具有极高的科学价值和学术意义。同时也为发展当地旅游和旅游经济提供又一契机。

今年9月20日,石家庄市民张丽芬和爱人到挂云山爬山时,来到了被当地人称为“玉女池”的一个景点。这里分布着20多个类似舂米的石臼,小的直径在30厘米左右,大的面积超过15平方米,裸露在超过320平方米的一块巨石上。酷爱地质研究的她对地质学有一定的了解,她觉得这似乎是第四纪冰川时代古冰川的直接产物,但又不能肯定。为此她曾查阅大量资料,向周边可能给出答案的人多方求证,后来联系上了中国地质科学院地质研究所的权威专家韩同林教授。

冰臼是冰川的直接产物。在两三百万年前,冰川融水沿着冰川裂隙向下流动时,由于冰层内有巨大压力,呈“圆柱体水钻”方式向下强烈冲击、游动和研磨,最终形成深坑,这些坑极像南方舂米的石臼,因此称为冰臼。它是古冰川遗迹之一及其运动存在的有力证据。

陈尚平高级工程师说,在河北境内,挂云山是唯一的在山脊上发现的灰岩质冰臼,因为灰岩质地相对松软,较易受腐蚀剥落,因此保留下来十分罕见。目前,国内发现的绝大多数是花岗岩和火山岩质的冰臼,多分布于河床和U形谷底。

>>发现经过

登山爱好者发现“疑似”冰臼

35岁的张丽芬是个登山爱好者,今年九月份,她和家人到井陉县挂云山爬山时,听说当地有一个叫“玉女池”的景点,那里有一大块石头,石头上分布着几十个大小不一的圆坑。对地质有相当研究,并且一心想考地质学研究生的张丽芬打听到“玉女池”的大致方位后,就和丈夫向“玉女池”方向攀爬。当她和家人花了一个半小时的时间爬到景点时,立即被震撼了:这是山脊上的一大块石头,裸露面积超过320平方米,上面分布着近三十个大小不一的圆坑,最深的大坑深度在两米左右,几个大坑里还长着芦苇,而这些圆坑,特别像第四纪冰川的遗迹——冰臼。

张丽芬读过《李四光传》,书里介绍道,李四光当年曾在太行山东麓发现过第四纪冰川的遗迹。“难道我发现另外的证据了?”张丽芬赶忙用相机拍下圆坑图片,回家后对比图书资料,她觉得这就是冰臼,但没人能肯定她的结论。

9月23日,张丽芬致电本报,希望通过本报的报道引起各方关注,但那次本报记者的求证结果是,石家庄周边——中国东部低纬度山区不具备形成冰川的条件,这也是学界曾经争论半个世纪的学术问题。

专家断定“玉女池”为冰臼群

前几天,张丽芬联系了中国地质科学院地质研究所,她恳请韩同林教授能在百忙之中实地勘察。

昨天,韩同林教授和他的两位同事专程从北京赶到挂云山。已经73岁高龄的韩同林教授抑制不住发现冰臼的兴奋,在没有路的挂云山上走在最前面,他到达现场后,先是围着圆坑转了一圈,对随后赶到的张丽芬说:“可以断定,这就是冰臼群,在两三百万年前,这里的山上,曾覆盖着厚厚的冰盖,后来冰盖部分融化,融水顺着缝隙冲击坚硬的岩石,在以十万、百万年计的地质纪年中,冲击出了冰臼,并留下了这里曾有过冰川的直接证据。”

因韩同林教授也是丰宁喇嘛山冰臼的发现者,人们推断,在第四纪冰川时代,华北地区可能还存在大量冰川。

>>新闻延伸

三峪村附近山上还有冰臼存在

挂云山所在地的三峪村村委会主任康巧林说,之前村民不知道“玉女池”那一带的圆坑是冰臼,但是,附近山上,类似的冰臼还有两处。一处在一座叫做骑鞍寨的山上,那里有两片冰臼群,裸露在地面的,分别有三四个。另一处在三峪村北面的山上,裸露在地面的,也有三四个。他说,没想到这种圆坑有这么深的“背景”,动不动就是几百万年前,真是不可思议。

因挂云山最高处有玉皇庙,所以被称为“玉女池”的冰臼,也被赋予了更深的人文底蕴,相传那是仙女洗浴的地方。美丽的传说加上专家的论断,对于挂云山下一步的旅游开发,也有重大价值。

昨日,挂云山风景区开发有限公司总经理杨文考说,冰臼的发现,让公司下一步的开发有了新的目标和思路,第四纪冰川遗迹的存在,在周边景点中是独一无二的,他们下一步将着力打造,尽快让挂云山旅游为推动当地经济的发展出力。

“文革”时,“玉女池”曾被填埋

据当地村民介绍,“玉女池”海拔在700米左右,一直裸露于山脊之上。这里的圆坑中,常年有水,并且还长着茂密的芦苇。即使像今年这样的大旱,圆坑中的水不满不溢,所以,在村民的眼中,这一直是一片神秘的大坑,大坑所在的巨大石块也被赋予神秘色彩。

据传,在“文革”时期,井陉县文化馆一位馆长怕这些圆坑被“破四旧”破坏掉,让人把圆坑用土覆盖住。但覆盖了土后,最大的一个坑里仍旧有水。在山上放牛的村民到了中午或黄昏,会把牛群赶到这里饮牛。自上世纪九十年代,坑里淹死过牛后,村民觉得有淤泥的坑可能会淹死更多的牛,就把坑上的盖土重新挖开,于是圆坑得以重见天日。至于常年不干涸,同行的地质专家们说,冰臼被风化后,山上树木蓄住的水会随着岩缝渗进来,所以常年有水,并不神秘。

专家建议保护罕见冰臼群

挂云山冰臼的质地为奥陶纪灰岩,质地较花岗岩和火山岩松软,因此,风化剥落比较严重。它和花岗岩、火山岩上的冰臼最大的区别是,后两者更像一个壶,口小、肚子大、底部平坦。挂云山冰臼由于风化剥落,目前存在于地表可见部分,只相当于壶的下半部分了,因此看上去更像一口口大锅,圆口圆底。

看到部分冰臼已遭人为破坏,韩同林教授特地叮嘱,冰臼群是罕见的自然奇观,既神奇又充满奥秘,且具有极高的科学价值和学术意义,也是开发当地旅游的一处奇特景观,而且对于青少年科普教育来说,是一部活教材。“地质景观,一经破坏,不可再生,希望能得到当地的高度重视,并进行有效的保护。”