生命的密度——妻子眼中的杨向中

杨向中于2009年2月5日去世,他的去世使科学界失去了一位家畜育种方面的先驱,一位克隆技术的坚定支持者,一位热情的国际主义者,一位非常勇敢的人。我们将深深地怀念他。——克隆羊“多利”之父维尔穆特(Ian Wilmut)第一次邂逅

虽然已经过去近30年了,可是我第一次遇到Jerry的情形仿佛就在眼前。

那是1980年10月的一天,北京农业大学(现在的中国农业大学)畜牧系的一间男生宿舍内,二十几个同学将六张上下铺挤得满满的。一位皮肤白皙、脸盘圆圆的前辈学友被围在中间,发型从左向右偏分,看起来有点土,一看就知道是校内小理发店或者同学理发师的杰作。他的眼睛不大,但特别有神,有一种天下之大任我驰骋的自信和略带乡村气息的特殊亲和力。他就是Jerry。

Jerry是77级的,我是大学里的新生。当时的Jerry可谓是意气风发。他刚刚以第一名的成绩考取农业部委托教育部代招的公派赴美留学生,准备到康奈尔大学动物系攻读博士学位,正在进行出国前的密集外语短训。我有点好奇、也有点惊讶地看着他,很仔细地听他说的每一句话。康奈尔是所有农学院学生的梦想之园。那时出国留学还是人们不敢想象的事情,而面前的这个人却已经要迈出国门了。

我问了他几个关于学习方面的问题。他简明扼要地回答了我,眼睛从我脸上扫过,但并没有停留。很多年后他告诉我,当时他对我没有特别的印象。我也丝毫没有将他与自己的未来联系起来。他身材不高,大约一米六五,普通话中略带河北乡音,看上去显然是从农村来的,远非那种女生趋之若鹜的白马王子。我自幼生长在北京,父亲是一位管理着十几万人大公司的干部。父亲的老家在农村,多年来一直资助老家的亲戚,且老家的亲友经常在我家一住就是十天半个月,给母亲带来许多的麻烦和困扰。姐姐的男朋友身材比较矮,家境贫寒,让母亲非常不满。我不想再让母亲失望了,只想遵守母亲为我们确定的择偶标准:第一是身材高,最好在一米八以上,第二是不能找农村人。

这两条,Jerry都不过关。

但是Jerry在学业上的成就与自信以及锲而不舍的坚毅深深地令我折服。他给我们的每一条建议都很实用。我们能看得出他的真诚。我觉得自己在学业上和他简直是一个天上一个地下。像大多数大学生一样,我们过五关、斩六将好容易考上大学,简直是太辛苦了,跨进校门后只想好好休息休息,玩一玩,功课嘛,只要能过关,混到毕业就行了。与他交谈之后我才知道学无止境,才知道除了大学,还有研究生甚至出国留学这样的新台阶。

补习英语

Jerry正在紧锣密鼓地进行出国前的准备——密集轰炸式的英语短训。另一项重要任务,是他自己确定的人生目标:出国前在同学中找到女朋友。他觉得博士学位一读就是几年,又不想找一个外国人,因此在同学中找配偶是最佳选择。

Jerry热爱学习,学业上的任何都难不倒他。可是要在短时间内找到中意的女朋友,可真让他犯难了。情急之下,他想出了一个以英语补习为幌子的办法,主动向我们班的一位女生提出,为她免费辅导英语。那位女生对课外再补习英语不感兴趣,为了对付Jerry,便拉我和另一位女同学接受Jerry的辅导。当时我正在猛剋英语,立刻就同意了。有几位男生知道了杨向中的真实意图,便悄悄地跟他开玩笑,“你怎么有两个女朋友?”又问他看中了哪一位,他回答说,“当然是那个漂亮的啦”。

虽然Jerry的主要目的是相亲,可是教学双方都很认真。Jerry告诉我学习目的应该集中、明确。他的辅导让我终身受益。当时我对自己的英语洋洋得意,甚至准备学习日语,Jerry一棒子把我打醒了,直言不讳地说我的英语太差。他说,“我是不会去学日语的”,“你的英语在实际应用中远远不够,花很多时间学日语可能连皮毛都没学会,还不如专攻英语”。

从那以后,Jerry一直坚持给我上英语辅导课。有时他没有时间,就通过信件往来进行辅导。那时没有电子邮箱,我们就通过邮局通信。在三年多的时间里,我们通了几百封信,几乎全都是关于英语和专业学习的。我隐隐感觉到他的那份感情越来越强烈,但是我的心仍旧没有被拴住的感觉。

Jerry赴美前两个月,我们有一次正式的约会和长谈。当时学校规定大学生不许谈恋爱,院墙外一条泥土小道就成了情侣们偷偷幽会的地点。那是1982年初秋的傍晚,夕阳西下,路边的草丛和树木染上了一抹金黄,他站在树荫下,脸上有几分腼腆,几分期待,又有几分不安。这是我第一次单独与男生约会,心里惴惴不安。我能猜得出他会跟我说什么,但是我不知道该如何回答。

我们沿着泥土小道慢慢地散步。他讲了他的河北老家的故事,他的人生抱负和理想。我默默地听着,偶尔插一两句话。我们在小道上往返几次,最后准备回到学校,Jerry在校门口停了下来,要跟我交换通讯地址,希望他到美国之后我们能够继续保持联系,最后他突然问:“你愿意跟我交朋友吗?”

我知道,他的意思是希望我们成为终身伴侣。那个时代的男孩子求爱都这么说。我沉默了一会儿,觉得我母亲不会同意这门婚事。况且我又年轻,人生阅历很浅,于是回答:“我希望我们是普通朋友。我会跟你保持联系的。”

送走了Jerry之后,我继续着紧张的学习。或许是因为我有个好老师,我的英语成绩一直名列前茅。受Jerry的影响,出国留学已经成为我最重要的目标。渐渐地,我对他的人品有了更多的了解。他身上有一种周围男生所没有的特殊气质。

Jerry是一个在事业上始终保持进取精神的人,没有什么事情能够难得倒他。没有机会他也总是能够为自己创造机会。对他来说,如果前边没有路,他就自己趟出一条路来。正是这种精神推动着他成为世界克隆研究领域最顶尖的学者。从北京农业学院毕业后不久,我给他主动写了一封信,表示希望我们能够成为那种“朋友”。

|

“克隆牛之父”杨向中(1959年7月—2009年2月)图为1999年杨向中和他的克隆牛艾米在美国康州大学的奶牛养殖场。艾米是继克隆羊多利之后的又一项具有里程碑意义的成果。

|

2002年纽约冷泉港实验室,杨向中与维尔穆特(右)讨论克隆问题。

简陋的婚礼

1985年,我考取了教育部最后一批公派出国留学生,准备派往英国剑桥大学学习。Jerry希望我能够到康奈尔与他在一起。于是他找到康奈尔大学动物生理专业的著名教授Wiliam Hansel,向他介绍了我的情况,并请求Hansel教授帮忙,收我当他的学生。Hansel教授非常欣赏Jerry那种勤奋好学的精神,而且他是一个很有人情味的人,很愿意促成我们的团聚,于是破格录取了我。这也是康奈尔大学研究生院有史以来第一次录取了一个没有GRE成绩和托福成绩的外国学生。

虽然康奈尔大学同意接收我,但是对于中国教育部而言,将一个准备派往英国剑桥大学的公派留学生转派到美国,却是几乎不可能的事情。Jerry一点也不畏难,几次从不同渠道辗转向教育部有关官员陈情,要求将我改派到美国,最后终于获得批准。

1986年1月,我踏上了到美国康奈尔大学留学的征程。我从纽约肯尼迪机场的行李转盘上费力地取下两大箱行李,在出口处看见了Jerry那有点熟悉又有点陌生的身影。我们两人都很激动。他的脸上洋溢着亲切的笑容,我则对未来充满幻想和好奇。那时公派留学生很少,统一由中国驻外使领馆接待。Jerry是跟中国驻纽约总领馆的教育官员一起来接我的。我们在总领馆招待所住了一个晚上,第二天到总领馆登记结婚,还没有看到纽约的天空是什么模样,就乘坐灰狗大巴士,五个小时后到了康奈尔大学的所在地伊萨卡市(Ithaca)。

Jerry在距离学校16英里(大约26公里)地方的一幢小洋楼中租了一个单间。女房东是一位在康奈尔大学攻读博士学位的研究生,她的丈夫是一位兽医,两人都是美国人。Jerry说跟老美一起住,可以尽快适应美国环境,同时提高我的英语听说能力。

我们的新房很独特。四面墙光光的,没有喜字,也没有任何装饰。室内只有两件家具:一个搁在塑料牛奶箱上边的双人床床垫,一个五斗橱。床垫是Jerry在路边捡的,五斗橱是房东为我们找来的。Jerry挺高兴,说把床垫捡回家后一直没时间去找床架,本来还怕我责怪,没想到房东帮忙把床摆好了。

我一向不喜欢繁文缛节,加上身处异国他乡,我们又都是穷学生,因此一切从简,没有举行任何结婚仪式。一位同学在房东的起居室墙上贴了一个大红喜,房东挂了一个带有中国传统图案的花布算作装饰。Jerry穿了一件新毛衣,是我在中国为他买的礼物。我没能从衣箱中找到新衣服,就挑了一件我最喜欢的红黑条纹的衣服,算是结婚礼服。Jerry和我一起做了几个简单的中国菜,邀请了几位中国同学一块儿聚餐,算是让大家知道他结婚了。

实验室里的蜜月

到伊萨卡的第二天,Jerry就带着我到学校报到,开始了我紧张的学习生活。尽管康奈尔大学风景优美,可是我根本没有心情看风景。第一次上课就完全搞懵了,老师讲的什么内容完全听不懂,很多本来很简单的单词和短句也听不懂,又怕同学和老师笑话,于是经常不懂装懂,常常因此闹笑话。好在有Jerry的帮助,我心里有底。我们的蜜月就是在课堂—实验室—回家补课的连轴转中度过的。通常早上8点到学校,每天半夜才回到家中。周末也一样。

选择专业和课程的时候,我首先征求了Jerry的意见。虽然我和他都是繁殖专业,但是这个专业有三大分支——生物技术、内分泌和分子生物学,我都很感兴趣。Jerry自己是生物技术专业,建议我选择内分泌和分子生物学。很多年以后,当他的第一头克隆牛出世之后,我在分析克隆动物与正常动物的差异方面做了大量的研究,说明Jerry当初为我做出的选择是完全正确的。我们科研方面真正做到了互补。

学生物的人会将大量的时间花在实验室中。从那时开始,一直到Jerry人生的最后岁月,我和他每天至少要在课堂—生物实验室呆上十二三个小时。做学生的时候,每个周末、节假日都赔进去了。后来Jerry创建了自己的再生生物研究所,有了自己的团队,工作更加紧张,直到病重前四五年,晚上和周末才开始休息。

自家人不要竞争

一般留学生刚到美国都要经历几关——语言关,文化震撼,找房子,学车,甚至到超市买菜都成问题。Jerry手把手地教我开车,带我熟悉周围环境。在他的帮助下,我几乎没吃什么苦就过了这些难关,很快适应了美国的生活。

与别人合租一套房子,很容易因为生活习惯不同而闹得不愉快。老美对于这些问题有自己的一套,所谓的民主管理吧,让每个人都觉得自己对保持一个良好的生活环境有一份责任。

我们这幢房子有三间卧室,除我们之外就是房东夫妻。他们将房子租下来,为了节省房租,又转租给我们一间。房东很尽责,经常召集house meeting,将我们聚集在一起,坦率地交换意见,以便大家一起保持房屋的整洁,共同努力创造一个良好的生活环境。这种meeting给我上了美国文化的第一课:人与人之间互相尊重,有问题大家坦诚地交换意见,寻找解决方案,然后一起遵守共同制定的规则。

有一次,房东的父亲来看望他。房东开了一个Party,我们也做了一二个中国菜。大家在一起聊得很高兴。我也比较放松,为了锻炼口语,我不断地找机会说话。我发现,每次我说话他们立刻就听懂了,Jerry说话因为口音重,他们反而有时听不懂。这是我第一次发现在学业上还有超过Jerry的地方。我有些得意了,常常抢着Jerry 的话说。

“Do not compete with your family members(自家人不要竞争)。”房东的父亲礼貌地对我说。我脸红了。直到今天,我仍旧很清晰地记得当时的情形。从那以后,我懂得了夫妻之间不要争强好胜,而要相互扶持,相互照顾。

Jerry几乎将全部的时间和精力用于工作,对家中的事情几乎一窍不通。他不知道我们银行存款的账号,需要用钱的时候就跟我说一声。我们从来不为钱发生争吵。我们对钱有相似的看法。Jerry不贪财,自己很节俭,从不乱花钱,但是对父母家人朋友非常慷慨。他是一个非常有责任心和肯担当的男人。他不仅仅在生活上和学习上关心我,照顾我,对我们双方的父母和家人都非常照顾。

Jerry是一个很孝顺的儿子。他的父亲是一个乡村教师,母亲一个人在家里种地,抚育五个孩子长大。Jerry相信“父母在不远游”的古训,总是对自己未能在父母身边尽孝而内疚。他觉得父母在乡下很艰苦,先后三次接父母到美国长住,加起来跟我们一起生活了大约十二年。无论多忙,Jerry都会陪伴他父母到处走一走,看一看。

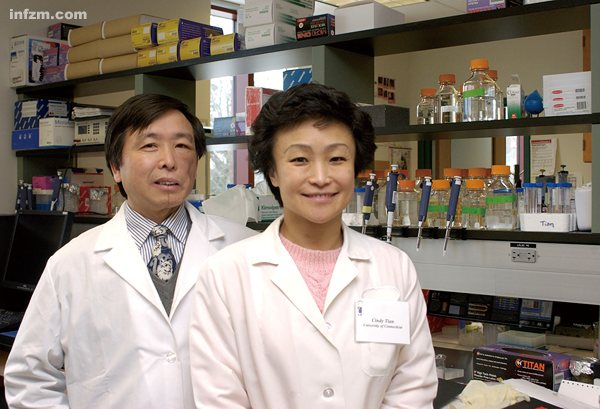

|

2003年,杨向中(Jerry)和田秀春(Cindy)在实验室中。

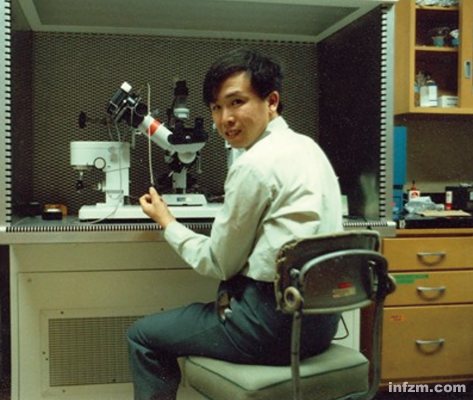

|

1986年,杨向中在康奈尔大学福特博士的实验室工作。

|

1986年,杨向中(左)与田秀春(中)在婚礼上。

1+1=3

1997年9月,Jerry被检查出了癌症,为了减轻他的工作负担,我辞去了我在康州大学遗传分子生物学实验室博士后的工作,正式加入Jerry实验室,成为他的团队的一员。

在做出这个决定之前,我犹豫了很长时间。我听说过太多的夫妻店气走优秀研究人员的事情。实验室里的夫妻店名声不太好,如果男的是老板,女的就会被看作二老板,随时随地会给老板打小报告,比老板还严格地监视研究人员,比老板还趾高气扬地对研究人员指手划脚。后来我看到康州大学的一对台湾夫妻与下属的关系处理得非常融洽,觉得实验室里的夫妻档与下属处理好关系也不是不可能的。我告诫自己,不要滥用自己的特权,不要随便指挥别人,一定要首先做好自己的工作。

加入Jerry的团队,是我们事业发展中最重要的一环。Jerry工作很忙,以前我为别人工作,不好意思给Jerry帮忙,怕老板不高兴。加入Jerry团队之后,我就成了他的左膀右臂。我们经常一起工作到深夜,彼此之间说闲话甚至讨论日常生活的时间很少,最主要的话题就是我们共同的课题,或者某个新的科研构想。我们上班、下班几乎没有区别,在实验室里一起工作,在家里同样还是讨论工作。有时半夜脑子里冒出一些新想法,我也会记录下来,第二天再跟Jerry讨论。

1999的一天,像往常一样,Jerry开着车,我坐在他旁边,随意地谈起克隆失败率很高的问题,Jerry说克隆过程中最困难的是“逆转换”,将一个分化的细胞转变回全能细胞,使之具有能重复个体的全部发育阶段和产生所有细胞类型的能力。如果这个问题解决了,克隆技术就可以避免道德伦理方面的争议,更好地为治疗性克隆的研究服务。这时车刚好在一个stop标志旁边停下,我忽然脑子一转,想到如果能利用卵子液体直接进行逆转换,就可以避免人造胚胎引起的伦理问题。我们俩都为这个新的想法兴奋不已。但这是一个很大的课题,我们当时正忙于其他项目,难以对这个问题进行深入研究。2006日本科学家在这方面做出了震惊世界的成果。

我们之间有许多这样的时刻。为了节省时间,我们每天开一辆车一起上下班,十年如一日,极少例外。这十年是我们最忙碌也是最快乐的时光。从家里到学校这十几分钟,我们常常在随意的聊天中,碰撞出新的思想火花。

1999年克隆牛成功之后(这是继1997年克隆羊多利之后的又一项具有里程碑意义的成果——编者注),Jerry的社会活动大量增加,经常外出演讲,参加各种会议,我就在实验室帮助他写各种实验报告和课题申请报告。那段时间我写了五个课题申请报告,没有任何修改就获得了经费支持。我们这对夫妻档令很多生物界的学者羡慕不已,都说我们俩是专业互补而且配合默契,其能量超过三个人。我们俩通力合作,完成了一系列生物克隆研究前沿的论文——关于端粒(telomere)衰老问题的研究发表于《自然遗传学》杂志,雌性动物X染色体激活发表于《自然遗传学》,克隆动物印记发表于《美国科学院院刊》等等。我们的多项研究成果引起了同行的注意,很多成果开辟了克隆研究的新的领域。

团队的领袖

Jerry是一个永远自强不息的人。他是一个领袖型人物,最大的才能是创造机会。他在康奈尔福特教授门下攻读博士学位的时候,与福特教授的研究方向不一致,福特教授研究的是雄性动物繁殖,而Jerry研究雌性动物繁殖。没有经费,导师与自己的专业不一致,这些都难不倒Jerry。他邀请福特教授与他一起申请经费,创建自己的科研项目。结果他的经费比福特教授后期的经费还要多。福特教授很忙,常常没有时间对研究生进行指导,Jerry成为实验室的第二老板,带着那些同学一起搞科研。

Jerry 非常乐于帮助别人。他身边的人,无论是家人,还是学生、朋友,只要有困难找他,他总是给予力所能及的帮助。1993年他获得资金创建自己的研究小组之后,他总是在他自己的实验室为那些工作合同到期或者遇到困难的人提供工作机会。

Jerry 和我都有自己的硕士博士研究生,这些研究生来自世界各国,如日本、比利时、匈牙利、印度、中国等。虽然大家都用英语交流,但是文化不同,做事情的习惯不一样,难免发生碰撞。生物实验需要耐心和细致,需要做很多很繁琐的小事,可是有些研究生基本功很差,又不耐烦做那些不断重复的小事,我有时就跟Jerry抱怨“有些研究生根本没办法培养”,Jerry就劝我,要多看别人的长处,不要光看到短处,要学会跟各种人相处。Jerry说,“只要他肯学,就要给他机会”。

Jerry在年轻时并没有这么宽容。我们刚结婚的时候时不时吵架,主要是因为他永远追求完美,永远都在go,go,go,如果看到别人慢半拍,就会特别急。他喜欢争强好胜,如果被人欺负,就一定要找回来,绝不妥协。后来他在美国,各种各样的人接触多了,才知道不能要求每一个人都跟自己一样,应该学会宽容和包容。

悠悠寸草心

Jerry的心中不仅仅装着他个人的奋斗目标,更重要的是,他有着浓厚的故土情怀。

Jerry是改革开放以后最早走出国门的中国留学生,也是这批人中最早在美国大学获得终身教授职位的少数华人科学家之一。我们在康奈尔大学的时候,Jerry看到很多中国留学生和访问学者在生活和学习方面遇到各种问题,在科研方面更是困难重重,他就想创建一个协会,加强海外农业科学方面的中国学生、学者之间的联系。

他是一个既有远大规划又脚踏实地的人。1987年他在康奈尔大学创建了生物学俱乐部,就是这个庞大规划的雏形。他邀请康奈尔生物专业的中国学者每周聚会一次,介绍自己的课题,促进相互间的了解和合作。后来他决心把这个俱乐部拓展到全美甚至全世界,花了大量的时间筹备成立中国旅美农协会,并在康奈尔举行首次会议。1989年,首届中国旅美农协会在康奈尔大学顺利召开,Jerry当选为理事会主席。

1992年,Jerry意识到促进中国学者回国服务需要经费。从康奈尔到纽约来回至少六个小时,他不辞辛劳多次到纽约向美国洛克菲勒基金会和华裔美国人创建的岭南基金会申请经费,筹集了200万美元创建了“中国-康奈尔科研基金项目”,后来这个基金会更名为“中国桥基金会”。基金会成立之后十年接待了两百多个中国到美国访问的科技代表团,资助了两百多位中国学生学者赴美深造或回国讲学。

Jerry非常关注中国生物科学的发展。他看到世界一流杂志《自然》、《科学》、《细胞》等极少发表中国国内学者的成果,即使是那些曾经在海外学习期间发表过高水平论文的学者,回到中国后写出的论文仍旧很难再在海外一流杂志发表。主要原因是那些杂志对中国的科研机构的水平缺乏信任和了解。Jerry向中国外国专家局游说,争取经费,同时与世界著名学术刊物《自然》杂志的副主编Charles Jennings联系。

在Jerry的推动下,从2001年至2005年,《自然》杂志及其子刊编辑部代表团先后三次访华,逐渐增进了对中国科学工作者学术水平的了解。2003年12月,《自然》杂志推出了中文版《中国之声》特刊,介绍中国科研情况。受到第一期《中国之声》成功的鼓舞,2004年3月11日,《自然》杂志推出了中文版《中国之声Ⅱ》。两辑特刊都以专业学者的评论性文章剖析了中国科研多个领域的发展现状和潜力,将世界的目光引向崛起的中国科技。以特刊形式介绍一个国家的科技发展在《自然》杂志是“史无前例的”。

Jerry自幼在农村长大,最关心中国农民。他的第一只克隆动物是牛,就是希望有朝一日能够用自己的生物技术为改善中国农民的生活服务。21世纪初,美国一头普通奶牛产奶量是中国奶牛的15倍,主要原因是美国的奶牛都是良种高产奶牛。当时一位美国朋友愿意送给Jerry几头最好的种公牛,Jerry就想把这些种公牛的种子在中国普通黄牛身上借腹生子。他做了一些实验,从美国母牛身上提取卵子,与美国种公牛精子结合进行人工授精,将受精卵植入中国的黄牛的腹中,生出的奶牛仍旧可以保持高产奶纪录。

2001年10月,Jerry联同吴瑞、孔宪铎、萧镜如几位旅美专家共同提出了一项关于奶牛改良的建议书,时任国务院副总理的温家宝在中南海接见了Jerry。2003年12月,温家宝总理访问纽约时单独接见了Jerry,温总理告诉Jerry,他的建议已被有关部门采纳,并表示非常欢迎Jerry今后随时提出对中国科技发展的建议。

除了在实验室的工作外,Jerry的很多时间都用在了推动和促进中美科技教育交流方面。1997年,在Jerry的积极推动和促进下,康州大学校长率领了一个教育代表团访华。接待的人往往更注意高鼻子的外国人,经常忽略同样是黄皮肤黑头发的中国人。学校在一个千人大礼堂举行欢迎仪式,邀请康州大学校长演讲,主持人好像忽略了Jerry,根本就没有介绍他。康州大学校长Philip Austin感到很不安,他一上台就把Jerry拉到台前,对大家说:“Jerry是我们学校的骄傲,他是一位非常优秀的科学家。他才是我们的领队。所有这一切交流活动,没有他是不可能的。”

类似的故事还很多。可是差不多都是别人告诉我的,Jerry自己从来没有跟我提起过。

Jerry长期关注中国的发展,经常访问中国,推动并且促进中美科技文化交流。他还非常关心中国普通民众的生存状况,几乎每年都会写几本厚厚的建议书。Jerry的父亲经常说中国的民办教师待遇低,工作条件异常艰苦,Jerry就多次向教育部提出改善民办教师生存状况的建议。后来我们看到有关改善民办教师待遇条例的报道,都很欣慰。

“真的是癌症”

1997年9月,周五晚上六点左右,Jerry邀请我和九岁的儿子一起到餐馆吃饭。我们像往常一样,各自点了一份晚餐,边吃边聊。Jerry脸上长了一个小肉瘤,刚做了切片检查手术,话题很自然地转到检查结果。

他看起来很轻松,随意地问:“如果我的检查结果是癌症,你怎么办?”“你开玩笑吧?不可能的。”我盯着他的眼睛。他的脸看起来跟平时没什么两样,一点不像大难临头的样子。当时Jerry只有37岁,家族没有癌症病史,不抽烟不喝酒,我根本不相信他真的会患癌症。“真的,真的是癌症。”他很认真地点了点头。“没什么,”我很震惊,但是很快克制住自己,以轻松的口吻说:“没什么了不起的,想办法治疗就行了。”

回家后,我查阅了所有能够找到的有关腮腺癌的著作。我越来越担心,很多问题不断地在脑海里翻腾。我无法想象家中没有Jerry 的样子。可是我不敢让他感到我的忧虑,更不敢让他的情绪受到我的影响。他在我面前还是像以前一样,总是很自信的样子。或许是担心自己的人生会突然走向终结,他并没有将主要精力放在治病上,而是将自己的工作日程安排得比以往更满。

我理解他。如果禁止他工作,等于是剥夺他的生命。他是一个将事业置于生命之上的人。就这样,在他患病的最初时间里,我们都避免更多地谈论将来,避免谈论他的病情。

我和Jerry查阅了大量的资料,最后选择了纽约Sloan-Kettering癌症中心的Donald Spiro医生。Sloan-Kettering癌症中心世界最好的癌症治疗医院,Spiro医生是这方面最权威的专家。Spiro认为,Jerry所患的这种癌症扩散的可能性比较小,如果能够合理治疗,延长生命是有可能的。这个消息令我们鼓舞,但是Jerry仍旧不愿减少工作时间。

在他患病的最初几年,他几乎完全跟正常人一样,甚至比普通人更忙碌。很多人知道他患病后关切地问候他,他总是平静地回答:“癌症病人有三分之一是被自己吓死的,有三分之一是因为医生误诊而死亡的,还有三分之一是真的无法治疗而死亡的。我绝不会被自己吓死,也会尽最大可能避免误诊,所以我相信我会活得很长。”

向死而生

自1997年9月Jerry发现身患癌症起,一直到告别人世,他以顽强的毅力与病魔进行着殊死搏斗。虽然他也有过伤心绝望的时候,甚至想到过自杀,但他从未放弃他对生命的热爱,总是想在有生之年多做点事情。

他与癌症整整搏斗了十二年零五个月。

1997年9月,左脸颊接受第一次手术,切除癌细胞;

1997年11月,左颊第二次癌细胞切除手术。此后很长一段时间里,Jerry按照医生的要求,每三个月到纽约看一次病,其他的时间仍旧全部用在了工作上;

2001年4月,再次发现癌细胞扩散,左颊做了第三次癌细胞切除手术,嘴巴只能张开不到一厘米,面部歪斜,经过两个半月的放疗之后,Jerry又开始了工作,本来他应该花更多的时间去做康复训练;

同年12月,因为癌细胞扩散到肺部,他接受了第一次肺部手术;

2003年第二次肺部癌细胞切除手术;

2004年8月,接受脑手术,切除因为放疗造成的脑细胞死亡部分。

每一次手术和手术之后的化放疗都痛苦无比。每一次手术都会切除他身体的一部分。他的脸越来越歪斜,嘴巴越来越小,甚至连说话、吃东西都越来越困难。在生命的最后几年里,他忍受着难以想象的痛苦,总是庆幸自己又多活了一年。他常说每活一年都是赚回来的。2009年圣诞节和新年前夕,Jerry还忍受着病痛的折磨,向朋友发了祝贺圣诞新年的电子邮件,告诉他们他还活着,庆幸自己又多活了几个月。

即使是在被病魔折磨得最痛苦的时刻,他仍旧将全部的精力放在事业上。他积极推动中美日三国生物学家在克隆研究方面的合作,希望能在中国创建一个全球协作、共享科研成果的干细胞克隆研究的平台。2006年,他会同杨福家、吴瑞等数位国际知名专家向中国政府提出建议,希望吸引国际顶尖克隆研究人才,帮助中国发展胚胎干细胞和治疗性克隆研究。

2008年秋季,康州最大的英文报纸《Hartford Courant》的记者Wiliam为了撰写关于Jerry的长篇人物报道,经常到我们家与Jerry长谈。Jerry对Wiliam说:“我这一生在家里的时间很少,很后悔,如果让我重新来过,我会更多地关心我的妻子儿子和父母家人。”

当时我也在旁边。我和Wiliam都笑了。我们跟他打趣,如果是那样,他就不是Jerry 了。可是他很严肃,也很沉痛。Jerry离开我们之后,我的脑海中经常会浮现他当时说那些话的神情。但是我想,如果真能重新活一回,他还是会将全部精力用于事业和工作。

2008年是我们人生道路上最艰难的一年。经过第六次手术治疗后,Jerry决心回到中国,尝试中医治疗。在北京遍访名医治疗无效后,Jerry回到美国家中继续西医治疗。

在长达十二年余的时间里,我年复一年、日复一日地看着Jerry被癌症折磨得越来越不成人样,但是他对人生永远保持奋发向上的精神总是鼓舞着我,让我以为他不会抛下我和儿子撒手人寰。Jerry的去世让我感到突然,我以为他至少还会再活一二年。我觉得还有很多事情准备跟他一起去完成,在生物克隆领域中,我们有那么多共同的设想需要一起去探索。

回首与Jerry共同走过的23个春秋,我感到无限遗憾。我没能尽早督促他注意身体。如果他活到80岁,我相信他的成就和贡献会比现在大得多。可是他就像一支两头燃烧的蜡烛,在人生最辉煌的时刻过早地离开了我们。

我感到很满足,上帝眷顾我,给了我一位这样优秀的丈夫。我们在共同的奋斗中相濡以沫,相互扶持,给我们留下了无数美好的时光。Jerry去世以后,我继续承担了我们共同合作的课题。他是我亲爱的丈夫,也是我的良师益友。他过去陪伴着我,鼓励着我,今后还将继续激励着我面对人生的任何挑战。

|

|

|

|