昆德拉“撞击”中国文坛25年(图)

|

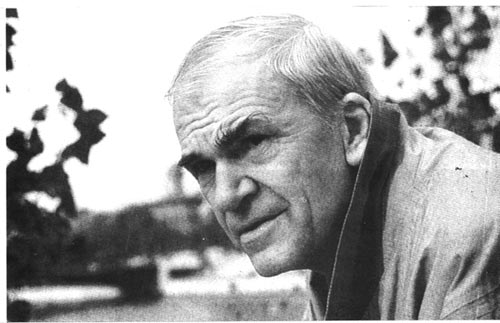

昆德拉在沉思

上世纪八九十年代,其思考、批判与幽默刚好契合了中国读者的认知需求

默默

上海译文出版社最近发行了米兰·昆德拉的《不能承受的生命之轻》(许均译) 中文全译本百万纪念版,同时推出其最新散文集《相遇》。昆德拉亲自创作了这两部中译本的封面漫画。迄今为止,该社出版的昆德拉系列共15 种作品,印数超过了200 万。

在一个特定的时代,昆德拉同中国“相遇”了。相遇是什么?昆德拉说:“相遇,意思就是:石火,电光,偶然。”然而,正是这样的偶然和碰撞,创造了中国翻译界和读书界一个经久不衰的神话。

韩译昆德拉致“昆腔”流行

昆德拉最早进入中国读者的视野,是在上世纪70 年代末。杨乐云在1977 年第二期的《外国文学动态》上,发表了其编译的《美刊介绍捷克作家伐错立克和昆德拉》一文。之后,美籍华人学者李欧梵在《世界文学的两个见证:南美和东欧文学对中国现代文学的启发》(《外国文学研究》1985 年第二期)一文中,重点介绍了马尔克斯和昆德拉这两位作家。

1987 年5、6 月间,作家出版社以“作家参考丛书”的方式,推出了韩少功和韩刚合译的昆德拉小说《生命中不能承受之轻》,立即在中国文坛引起轰动。据说当时高校的中文系学生几乎人手一册。

韩少功系新时期文坛当红作家,之前刚提出“文学寻根” 的口号。他曾于1985 年在武汉大学进修英文。1986 年赴美作短期访问时,“正是这本书在欧美十分走红热潮未退的时期”。 “是什么使欧美的这些作家和书评家如此兴奋躁动呢?”惊讶之余他借来英译本,读后有一种被“电击”的感觉。于是决定动手翻译这本书。

《生命中不能承受之轻》初版印行2.4 万册,后又一再加印,据说前后总计销售达到了百万册。直到1992 年10 月中国加入“保护文学和艺术作品伯尔尼公约”后,该版本才停止印行。

昆德拉之所以在中国走红,是因为其对人类存在境况的深层思考、睿智批判与幽默笑声,恰恰契合了中国读者的认知需求。正如作家莫言所说,其政治讽刺小说,充满了对极左体制的嘲讽,这种嘲讽能引发中国人的“ 文革” 记忆,人们很容易对那些描写心领神会。

韩译昆德拉的意义就在于,它已经超出文学的范畴,与中国的当下语境发生了一种关系,进而演化成了新时期中国文坛乃至读书界的一个重大文化事件。自那以后到上世纪90 年代中期,中国大陆出现了持续的翻译、介绍昆德拉的热潮。作家出版社先后推出了景凯旋、盛宁、唐晓渡等人翻译的多部昆德拉作品。中国文化界到处“昆腔”流行,“生命不能承受之轻”,“媚俗”,“ 人类一思索,上帝就发笑”,“生活在别处”等,在当代汉语语境中广为传播。

|

|

|

|