杨理合:打开麻风村之门

|

他创立了中国第一个麻风康复者草根NGO 昨天各地康复者自发前来为他送别

提起“麻风病”,很多年轻人都已觉得陌生。但在50年前的中国,人们闻“麻”色变,对麻风病康复者避犹不及。然而,有这么一位老人,15年前在广东创建了中国第一个麻风康复者的民间草根NGO,打开麻风村之门,给那些人近黄昏、几乎被社会和家庭遗弃的人们带去慰藉和帮助。

昨天,在广州市殡仪馆杨理合教授哀悼会的现场,100多名志愿者、30多来自广东、江西等多地麻风村的康复老人们自发聚集在一起,挥泪为这位83岁的可敬长者送别。

文/记者任珊珊

实习生温利

据统计,新中国成立后至上世纪90年代中期,全国累计有50万名麻风病患者。作为曾经的麻风病高发区,广东历史累计病人总数占全国五分之一,以广州为例,1958年全市麻风病发病率高达万分之137.36。

在新中国成立后的集中收治麻风病人热潮中,各地纷纷建立俗称的“麻风村”收治点。麻风病人、康复者在这里过着几近与世隔绝的生活。“因为害怕传染,村里一年到头也难得有几个外人进来,直到21年前的一天。”住在高明谭山医院的康复者甘老伯回忆说,1990年的一天,村子里突然来了十几个陌生人,他们告诉村民麻风病防治知识,告诉他们康复者不会传染别人,鼓励他们要有重新生活的信心。

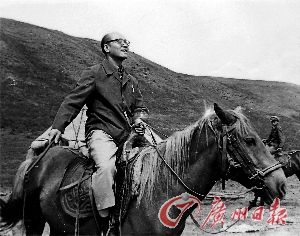

其中的领头人是时年72岁的中国麻风病防治研究中心原副主任杨理合。从那以后,杨老每年都会去探望村民,给他们发放药物,过年过节和他们一起包饺子,被村民称为“我们的兄弟”。 “当时村里没水、没电,杨老帮我们解决了这些困难。”甘老伯说。

“杨老把我们当成有自立能力的人。” 广东省最大的麻风康复村、泗安医院康复者李锦华说,杨老鼓励他们面对社会。村民们收入极为有限,他就鼓励康复者卖芒果,甚至帮康复者向摊贩们逐一销售芒果。“当时医院里没有食堂,他就动用资金建了一个饭堂,自己掏腰包,每人补贴40元。”

如今,每逢周末,高明谭山村里便出现很多年轻志愿者的身影。他们替老人打扫卫生、喂养牲口,村里比以前热闹了许多。甘老伯细心地把每个志愿者的名字和手机号码记在一个记事本上,如今已积累了四五十个名字之多。“他们有的是大学生,有的是上班族。”甘老伯说,以前,村里的人只会讲白话,志愿者来了之后慢慢教他们学习普通话。“发短信也是他们教的。”甘老伯说,自己闲时就给这些孩子们发短信聊天。

南康康复村是杨老最早在江西成立的康复村之一。杨老帮助康复者养猪、喂鸡,目前这些收入能基本解决经济问题,这里还走出了9个大学生。记者从汉达康复协会获悉,这一民间草根NGO组织已为12个省、200多个麻风康复村提供过服务,有9465名康复者直接受益。志愿者从广东扩展至国内各地,更有香港地区及国外的年轻人参与。

接待每个麻风病人都会握手

在创立汉达康复协会之前,杨理合已跟麻风病打了数十年交道。

1928年8月13日,杨理合出生在江西省广丰县桐家板一个贫苦家庭。新中国成立后,他从大连医学院毕业后被分配到中央皮肤病性病研究所,在著名的中国麻风病防治事业奠基人马海德医生领导下,参与全国麻风病防治工作。

上世纪80年代初,杨理合在新疆开展联合化疗时听到了一个真实的故事:石河子建设兵团有一位女职工患了麻风病,单位怕她跑掉传染他人,就在一辆卡车上安装了囚笼,把她关在笼子里,放上一桶水,一袋馍,赶了六天六夜的路,终于开到南疆的麻风村。开车的人把她丢在门口掉头就跑,在回程中还放火把车烧了。

一个疾病竟能使人六亲不认,丧失理性和人性!杨理合想要改变这种现状。从中国麻风病防治研究中心副主任的位子上退下来后,他在广东省卫生厅和康复者的自治组织“国际理想协会”的支持下,创立了汉达康复协会。创立之初,经费紧张。在夫人张月玲的陪伴下,他将自家的客厅和阳台腾出作为办公室,自己的退休工资作为办公经费,电话机公私合用,艰难起步。

“杨老改变了数千人的生活。”香港公益组织扶轮社主席在追悼会上致辞称, 上世纪80年代杨老在北方工作时,每天都要接待200多位病人,每位病人他都会握手。

“杨老一生为了麻风防治不为名、不为利。”广东省卫生厅工会原副主席、科普作家陈超民说,他为争取麻风病者的权利奋斗50余载,“是一个光辉的榜样”。