傅惟慈,清灯寒夜度青春

|

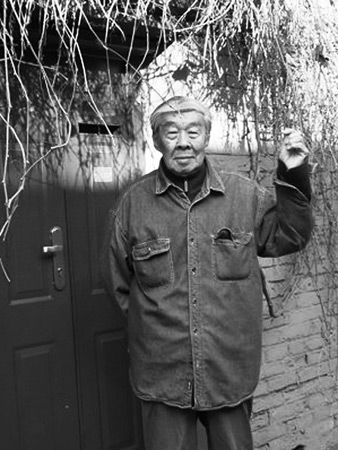

著名翻译家傅惟慈。这小院老傅住了一辈子了

译书是一种活法,他对其中甘苦视之自然,安之若素

黑马

记不清这是多少回拜访翻译家傅惟慈(1923—)了。老爷子望九了,身子骨还那么硬朗,思维还那么敏捷,耳聪目明,除了摔了腿走路要拄拐杖,整个人的精气神和言谈举止跟我上世纪80年代在慕尼黑认识他时没变样。

住学生宿舍的大翻译家

1988年春,我去设在慕尼黑的联合国教科文组织下属的国际青年图书馆开会并做短期访问学者,由对方负担一切经费。图书馆经费有限,就把我安排在慕尼黑大学的学生宿舍居住。

世界就是这么小:我偶然发现这学生宿舍楼里还住着一位瘦高个儿的白发老先生,瘦得像一幅剪影,每天登着自行车行色匆匆的,一看就知道是大陆来的。一个大陆老学者住在学生宿舍里,他是干吗的呢?我很好奇。就在我迷惑不解的时候,有一次我在传达室里打电话,看到桌上玻璃板下有一大张本宿舍楼居民的名单,居然发现了FU WEICI这个名字,我马上联想到了著名翻译家傅惟慈。

我立即感到我有事做了,因为我那几天正挑灯夜战,每天回来都在宿舍里写着我的第一篇报告文学《哥们儿姐们儿奔西德》,写的是中国留德学生的现状和故事,而我发现这里还夹杂着一个大翻译家,便更觉得有故事了。如果这个人真是大翻译家傅惟慈,那他来德国干什么?是不是像遇罗锦那样是持不同政见者流亡德国的?要不就是公派访问德国滞留不归,生活落魄,才住到学生宿舍里来的。总之,我联想到的都是负面故事,像私人侦探发现了猎物般兴奋。

于是,我敲响了他的宿舍门。开门的还真是我看见过的那个白头发老人,他说他就是那个翻译家傅惟慈,不过他不是流亡,也不是公派出访的“叛逃者”,生活也不落魄,他是在慕尼黑大学教中文课的老师,为了省点钱,才住在学生宿舍的,他单身一人,没有必要花高房租住公寓,省下钱来可以满欧洲旅游。

我居心不良的猜测全落了空,没挖到负面新闻,却和老傅交上了朋友。当然,我还经常在他那里蹭饭。老傅说你一个人回来那么晚还做什么饭,我顺手多做点就够你吃的了。于是我常晚上到他宿舍吃他“多做出来的”饭,他早就吃过了,就在一旁和我说话。我每次都风扫残云,将半锅米饭和碗里的炒菜全吃掉,形同饿狼,以至于老傅忍不住说“看不出来你这么能吃”。那是我第一次在国外生活,居然能经常吃到地道的中餐,还是这么一个大翻译家做的,实在是幸福。

|

傅惟慈翻译的《月亮和六便士》封面

|

傅惟慈翻译的《臣仆》封面

大部头跨越两种语言

不知怎的,一想起他来,那张沧桑的脸,那抑扬顿挫略带尖利的北京老头的京腔京韵,那种旗人遗少才有的愤世嫉俗与刻薄,总与日瓦戈和拉拉之间那凄迷的浪漫画面交织一起。

我不知道上世纪五六十年代那些难忍难熬的日子,老头是怎么过来的。记

得有一回同他闲聊,谈到另一位命运坎坷的大翻译家董乐山(他俩是好友),傅老说:“我同老董这类人真应了英国一句成语:square peg in a round hole(方枘圆凿),同环境总是格格不入。”我懂得像傅老这些人,凡人的欲望在他们身上似乎更强烈些,所以总感到压抑,总想找个发泄的地方。或许他埋头吭吭哧哧地翻译大部头外国作家作品就是一种宣泄吧。

年轻的时候他做过作家梦,玩命写过一阵子,但后来他发现以这激情和这干劲儿干点别的似更合适,于是他及时地退出了通往作家的窄梯子,转向更广阔的人生。少年壮志,一腔子热血,他只身奔赴抗日阵营,先在后方大学读了一年多书,其后日本鬼子逼近,书读不成,就奋而当了“国军”,再后来又在美国援华的一支小分队当翻译。要不是美国的两颗原子弹扔得早了两天,也许后来他翻译的几部德国小说出版社就要另请高明了。解放前,他一度思想激进,还被吸收进共产党地下组织。这一段稀里糊涂的历史,在那些严酷的年代叫他成了可疑人物,文革前夕,老傅连教外国留学生汉语的资格也被取消了。

好好一个大才子面临着销声匿迹的下场,有如一位名角儿面临着被挤下大台的惨境。

他不得不服,那年头谁敢不服?但他终于没有沉沦,他开始玩起“文字游戏”来,一口气译出了托马斯·曼和亨利希·曼兄弟两人的巨著《布登勃洛克一家》和《臣仆》,全由国内最权威的出版社出版。这以后又译了毛姆、毕希纳和格林等人的名著。于是我们的译坛上有了这样一个闪光的人物,在德国文学和英美文学方面他都是权威,这种跨越两种语言文学的人才还是很少的。

闲云野鹤平常心

干了这么多年外文,却没见过外国什么模样,好不容易有机会去德国教书、研究,中途又被招回——还是怀疑!后来他学乖了,索性办了退休手续(虽然还不到年龄)。就这样,他以探亲名义,在英国纽卡斯尔大学、德国慕尼黑大学相继教了课,而且在欧罗巴浪荡了不少地方。我同他初次相遇,就是他在慕尼黑任课期间。

他有着极广泛的兴趣,音乐是一大享受,钱币收藏是他近年的癖好,且有了一定名气。他喜爱现代派的诗,北京的“后崛起”派诗人们常往他家跑。他也爱凑热闹,跟这一帮子人混到一块儿,大有返老还童之感。前一阵子,他说发现一本难得一遇的好书,是美学大家高尔泰的回忆录《寻找家园》,要我必读,老先生自费买了十几本分送年轻朋友,给大家都留了这样的必读作业。“口衔银匙降生”的傅惟慈注定一生多舛、抑郁犬儒。我惊异于他对晚辈的慈爱和对侪辈的尖刻是那样须臾变化于谈锋之上,我懂得那是岁月蹭蹬使然。一个正直、无瑕而不乏浪漫激情的知识青年,不谙权术、睥睨悠谬,只有躲进外国名著中物与神游,陶然忘机,清灯寒夜中走过青春,不知老之将至,就退了休。正因为译书是一种活法,他对其中甘苦视之自然,也未曾想以此登龙晋身,便以平常心安之若素,默默耕耘。得知某译家得某奖后百感交集老泪纵横,他感到不解。因为他自己虽然在50年代初就跻身文学翻译队伍,但从未把出几本翻译作品当作多么了不起的成就。“他居然为这哭了。”

采访手记:傅家小院爬满金银花

傅惟慈在北京平安里宝产胡同的那座舒适小院令很多朋友流连忘返。院门是那种传统小户人家的“鹰不落”小木头门,门的宽度刚够贴两幅过年的对子,挂着铃铛,一推门小铃铛就叮当作响,很喜庆。院子里搭着花架子,爬满了金银花,满院飘香,喝着茶时,偶尔会有金银花瓣落在杯子里。

这小院老傅住了一辈子了,但听说可能会被拆了盖大楼,为此他十分担心。那天聚会时,客人中有著名的德国文学专家、政协委员叶廷芳先生,老傅就很哀伤地对他说:老叶啊,你是委员,帮我们呼吁呼吁吧,让他们别拆这胡同儿,我还想死在这儿呢!说得老叶无言以对,自顾叹气。

北京全城都在拆,老四合院和老街区能完整保留多少、保留哪一片,让这些老居民们都担着一份心,惴惴地过日子。赵萝蕤家的四合院比傅家的小院要历史悠久多了、考究多了,还是被强行拆除,但愿我们的老傅别在晚年遭这一劫。(黑马)

弦外之音:廉价合同要不要签

老傅在古稀之年曾宣称要与翻译告别。他在《随笔》上撰文称:“时代变化了,过去那些热心在文学作品中游历大千世界、探索灵魂奥秘的读者群日益稀少。文坛冷落,我也决心封笔。”我希望这只是他一时愤激之言,因为事实证明,近几年他还不断有译著出版,只不过没有再翻译大部头作品而已。有一个原因他没写,那就是出版界对译者的苛刻。很多出版者像收购废品似地廉价购进译文,然后一版再版,译者拿的几乎是一次性“稿费”。总有人在试图如此这般收购老傅,老傅总以“敬谢不敏”回绝,理由是“老了”。

最近,老先生向我“请教”,问说有出版社要再版他的一本旧译,稿费只有千字60元,问我这样廉价的合同要不要签。他问,怎么这么多年了稿费也没涨,是不是蒙他这样不出门也不上网的老人。

我明白他以为我“接触面广”,属于中生代,可能对行情有所把控。其实反倒是我感到惊讶:傅老的名著也是这个待遇?我说,再版的译文,至少我拿到的合同就是这个价。新译也高不到哪里去。翻译稿费就是这么多年的“不动产”。而且我还告诉他,现在计算稿费的方式不同了。出版社算字数用的是word,统计的是干货,减掉了所有空格。这样那个原来30万字的书现在字数要缩水为20万了,您老人家一定要有思想准备,等书出来版权页上的字数肯定比原先标的要缩水1/3。

老先生像听天方夜谭一样看着我,自语:都这样了?

我说,您还是签吧,读者看到是您的大作,会高兴地买回家去读的。您若不签,有的无良出版社会找一批在校的学生,把您的译本和别人的译本摊开,各抄一部分,再改改用词,给他们千字40元的抄书费,随便起个译者名字,人家照样出一本“世界名著”,那不是坑害读者吗?您就签了吧,省得他们找人乱抄后去坑害读者。

让我这一分析,老爷子就没了脾气,说也是,那就这么办吧。(黑马)