杨禹:明星掌票房、大款撑舞台 文艺院团改制喜忧参半

|

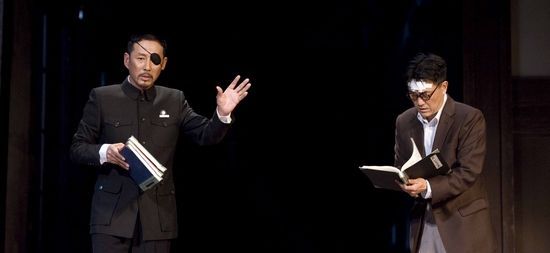

陈道明与何冰主演的话剧《喜剧的忧伤》,创造的不仅是票房奇迹,也是舞台表演艺术的神话。(资料图片)

中广网北京8月10日消息 据中国之声《全国华语广播网》报道,昨晚,只有两个男人上演的话剧《喜剧的忧伤》在北京人艺的首都剧场落幕,观众掌声持续了近20分钟以谢陈道明和何冰的精彩出演。这部号称今年夏天最“疯狂”的话剧,创下北京人艺60年的最高票房;同样,另一出大戏也以掌声落幕,但不是在台上,而是台下的一次交易。中央芭蕾舞团获得地产商上置集团有限公司三年3000万的赞助,旨为在中芭人才培养、新剧目创作和市场营销方面提供资金支持。

台上台下两出戏,一个明星掌票房,一个大款撑舞台,中国文艺院团改制背后究竟是喜是忧?详细情况,马上连线中国之声特约评论员杨禹。

“大腕儿”回归成话剧舞台无奈之殇

主播:您看过这部《喜剧的忧伤》吗?

杨禹:没有,因为一票难求。

主播:一票难求,您买不到对吧?有人说4000元一张票也值的!其实,我们知道人艺出彩的戏很多,但是套用院长张和平的话说:火成这样的却是史无前例!因此就有人提出说,人们看的究竟是大戏、还是明星?您怎么看?

杨禹:我觉得毫无疑问这么高的票房,多数人是去看明星的,去看陈道明的,因为《喜剧的忧伤》虽然这个戏我没看,但是这个戏所改编的原著,它是根据国外一个小说改编的,这个戏的内容和戏剧结构本身应该说是很好的一出戏,但是如果没有陈道明这样的加盟,恐怕能火但不至于能火成这个样子。

其实每当戏剧的舞台上又有一些影视的“大腕儿”回归的时候,戏剧舞台都会火一下,每当这个情况出现的时候,戏剧人其实都有一点点忧伤,有点五味杂陈。因为一方面影视明星的归来确实让戏剧舞台热火了,但是好像一直坚守在戏剧舞台上的人们总还觉得为什么戏剧舞台要靠影视的元素来注入它的活力?

其实像北京人艺这样在院团体制改革当中走的比较早的院团,它多年以来面对市场已经有了自己生存的一个规律,像他们自己的一些演员比如说濮存昕、宋丹丹、冯远征,他们慢慢摸索出了这个规律,就是多数时间坚守在戏剧舞台上。

但是他们自己也说,偶尔隔三差五也得出去演个影视剧,保存一下自己在普通大众当中的号召力,然后再回到舞台上,再把很多原来不看话剧的演员、观众带回到戏剧舞台上,我想这也许是一个有一点点无奈,但是也是一个正常的循环,也许面对市场的一个文艺院团不得不走也必然要走的这样的道路。

|

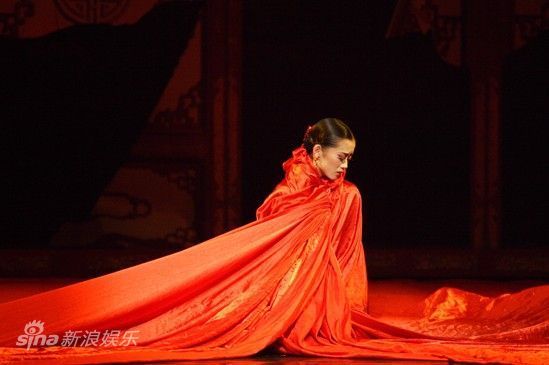

《大红灯笼高高挂》王启敏剧照 新浪娱乐图

民企携手文艺院团 好钱还需用到刀刃上

主播:中芭获地产商三年3000万的赞助并表示,这是为了更好的推广芭蕾这种高端艺术,也是市场化的思路和需求。其实两件事透露了一个问题:无论是明星效应或是大款帮衬,您觉得艺术院团的改制改的仅仅是走市场化吗?这其中的隐忧是什么?

杨禹:其实院团改制之后并不是一劳永逸什么问题都没有了,像中央芭蕾舞团它很早的改制之后,按照团长冯英的话说,每年大家辛苦奔波60多场来养活自己,也确实能活,但是活的并不是那么舒畅,那么滋润。

现在有了企业的赞助,一个民营的地产商这样的做法从政策角度来说是符合文化体制改革的期待的,就是希望能够通过引入社会资金特别是民营资金来让院团能够获得更好的发展的条件。

我想要想拿到钱这是起步,更重要的是拿了钱以后这个钱怎么花的问题,如果这个钱只是让院团的这个演员们暂时的涨涨工资,我想并不是最好的花法,如果说拿了企业的钱,像中央芭蕾舞团这样的院团要替企业去做一些有违艺术品质的事情,我想也不是大家希望看到的。

因此,这样的探索确实是很有不确定性,我们希望中央芭蕾舞团和这个企业能处理好这种关系。这种关系是能够把这些钱用到刀刃上来推动中芭的艺术品质和社会影响力能够不断的提高。