“红烧一切”

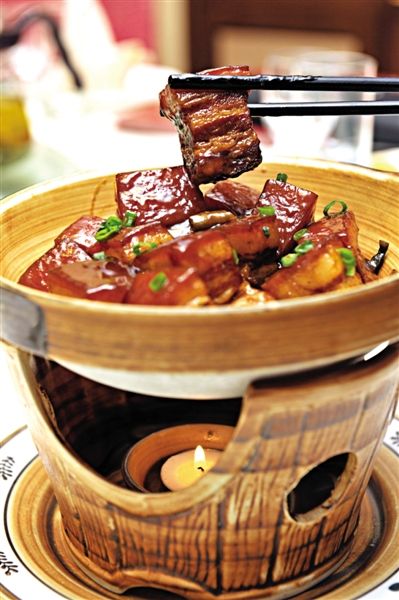

两款红烧肉。做红烧肉是有套路的,每个人或许都有自己的一套做法。本报记者 王远征 摄

酱油对我来说,是个重要玩意儿,我家的厨房里,永远都不会少于10种酱油。酱油是亚洲人味觉的起点,在烹饪中,增味、提色、生香,必不可缺。在亚洲,北部多以黄豆酿造,称之为酱油,南部则以鱼腌制,成了“鱼露”。市面上酱油品种繁多,以古法晾晒酿制酱油为佳,其中又以有机酱油为最佳。

以前买酱油,总是会看瓶身贴标上氨基酸酞氮的含量高低,含量高的自然就鲜。后来才知道,不少配制酱油人为增加鲜味剂。现在买酱油,则是先关注是否酿制,然后看是否无添加,看配料表里是否含有苯甲酸钠、山梨酸钾等添加剂,最后看是否有机。

上等的酱油,往往遵循传统节气的法则。前些日子去了一次徐州万通酱园,专门找好酱油,那里出产的湖西岛有机酱油选择在春季开始晒制,此时万物生长,露天大缸内会发出生命之音,以竹笠为盖,白天经历日光沐浴,夜晚经受夜露滋润,吸取天地灵气,只为一口好酱油。与常见的日式酱油不同,日式酱油口感较甜且有酒香,适合蘸食;湖西岛有机酱油更适合烹调,且味道鲜美。他们一斤豆仅产一斤酱油,产量之低,令人惊叹。

老老实实酿造的酱油都有近似木讷的表情,摇动它,瓶底的泡沫细致而绵密;一开瓶,豆香饱满,滋味甘醇、悠长,好像会呼吸。观其色,沉郁的黑褐色中略带透明的红艳;尝其味,喉润温和,甘甜自涌。一滴酱油自有乾坤,其间能品味出岁月悠长。

我用酱油最多的是红烧,我总是怀着红烧一切的勇气,面对这世界上一切鱼肉与纷扰。

做红烧肉是有套路的,每个人或许不一样,我的“宽氏红烧肉”的做法一般是这样的:主料,上好的带皮五花肉,切成一寸见方的肉块;一锅白水煮开,里面放进葱段、八角和姜片,肉块入锅,待水开翻滚,撇去血沫,葱姜八角也丢掉;锅里放少许油,五粒冰糖,待冰糖炒化,油锅冒烟,放入肉块,翻炒,上色,加入开水,开水没肉块;火调至文火,加入料酒、几粒朝天椒、两块王致和大块腐乳、少许白胡椒、几丝陈皮,盖上盖儿,就可以回到客厅,打开电视,找一张电影盘,舒舒服服地看完一部电影。一部电影差不多100分钟,此时肉已酥烂,汤汁也少了不少,酱油两勺,为了着色,少许盐,大火开旺,收汁,起锅。红扑扑亮晶晶颤巍巍的红烧肉就做好了,吃要趁热,第一口抿到肉皮,用牙齿轻轻往下纵切,下面一层是肥肉,绝对肥而不腻,再下面一层是瘦肉,绝对入口即化,再下面又是一层肥肉,再下面又是一层瘦肉,层次分明,又不见锋棱。

我曾经尝试过各种做红烧肉的方法,比如袁枚《随园食单》版本的红烧肉是这样的:“或用甜酱,或用秋油,或意不用秋油、甜酱。每肉一斤,用盐三钱,纯酒煨之;亦有用水者,但须熬干水气。三种治法皆红如琉璃,不可加糖炒色。早起则黄,当可则红,过迟则红色变紫,而精肉转硬。常起锅盖,则油走而味都在油中矣。”

他说的秋油也就是酱油,这种做法太简略,只能算是大纲,并非具体的方法论,而另外一位美食大家李化楠在《醒园录》中记载的“酒燉肉法”是这样的:“新鲜肉一斤,刮洗干净,入水煮滚一二次即取出,刀改成大方块。先以酒同水燉有七八分熟,加酱油一杯,花椒、料、葱姜、桂皮一小片,不可盖锅。俟其将熟,盖锅以闷之,总以煨火为主。或先用油姜煮滚,下肉煮之,令皮略赤,然后用酒燉之,加酱油、椒、葱、香蕈之类。又,或将肉切成块,先用甜酱擦过,才下油烹之。”

此种做法又稍嫌单薄,尝试了多种,只有我自己的方法做出来味道一流。

有了红烧肉的底子,红烧一切就有了参照。红烧一切,基本上可以代表我狭隘的美食观和广阔的人生观。红烧的人生有着明亮的色泽,有着酱油般有滋有味的底味,有油腻却点到为止,有微甜,也仅仅在回忆时闪现。红烧费火,需要小火慢煨,过日子也是小火,急攻不可,只能跟丫死磕。到头来,日子早就变得入口即化,我们的烂日子才算得上灿烂。

本报记者 赵子云

|

|

|