广东林改释放1.51亿亩林地潜力

全省4346万农民受益,集体林权制度改革任务顺利完成

林改春风吹绿山乡。巫广文 摄

湛江茂名边界屙尿岭36年山林纠纷成功调解。

农民得实惠,生态得保护,林业得发展。

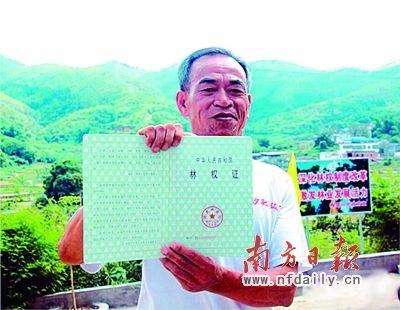

林农喜领林权证。

我省自2007年底在四会、始兴、博罗3个县(市)启动了集体林权制度改革试点工作以来,探索出“明晰产权、量化到人、家庭承包、联户合作、规模经营”的具有广东特色的林改之路。2008年8月,省委、省政府出台了《关于推进集体林权制度改革的意见》。2009年9月,省委、省政府召开全省林业工作会议,全面铺开林改工作。中共中央政治局委员、省委书记汪洋在林改实施不同阶段,先后6次作出重要批示,黄华华、朱小丹、黄龙云、徐少华、刘昆、李容根等省委省政府领导高度重视,亲自调研,强力推进。各级党委、政府把林改工作摆上重要议事日程,精心组织,周密部署,呈现出“五级书记”抓林改的良好局面。

集体林权制度改革关系到全省4346万农民的切身利益,是我省涉及面最广、影响最深刻的农村经营制度的又一次重大变革。广东从实际出发,开拓创新,大胆实践,努力探索一条适应经济社会高速发展、具有广东特色的林改之路,树立了沿海经济发达省份林改的新标杆。

广东的林改工作得到了国家林业局和省委省政府的充分肯定。国家林业局局长贾治邦动情道:“林改春风吹遍了南粤大地,绿染了山川沟河,生态得到保护,农民得到实惠。”汪洋在工作批示中说:“难度很大,做得很好,祝贺林改基本完成,望巩固成果,扩大林改的效益。”

产权突围??明晰山林权属 解套集体林地

广东是全国南方集体林区重点省份之一,集体林地有1.51亿亩,占全省林地面积的91.5%。林改之前,产权归属不清、权利责任不明、经营机制不活,林农发展林业的积极性不高。“资源多、产业弱、林农穷”,林农们长期守着“金山银山”却富不起来。

如何真正释放出集体林地的巨大潜力,把山林变成兴林富民的“绿色银行”?国家在行动,广东在探索。集体林权制度改革迫在眉睫,呼之欲出。

2007年底,我省在四会、始兴、博罗等3个县(市)率先启动集体林权制度改革试点工作,探索出“明晰产权、量化到人、家庭承包、联户合作、规模经营”具有广东特色的林改之路。2008年8月,省委、省政府出台了《关于推进集体林权制度改革的意见》,广东特色的林改全面启动。2009年,中央林业工作会议和广东省林业工作会议先后召开,广东林改向纵深全面推进。

林改春风吹遍了南粤大地。从2008年开始,我省投入大量的人力、物力全力推进外业勘界、确权发证等工作。全省各级财政投入10.7亿元,组织精兵强将85万人,攻坚克难,加大督导和宣传力度,全力推进林改“攻坚战”。省林业厅13位厅级领导挂点联系市、93位处级干部挂点重点县,一月一督导,一周一电话,强力推进林改工作。各级党委、政府联合乡镇、村组,积极行动,加大投入。

一封封公开信,把林改政策传到千家万户;一幕幕群众喜闻乐见的文艺演出,把林改精神演绎得活灵活现;一场场农民群众组织的村民会议,把林改实惠送到百姓心坎里;广播、电视、报刊、招牌……到处都是林改的生动再现。

至2011年底,全省林改完成外业勘界达1.43亿亩,占全省林改面积的97.7%;完成宗地确权面积1.41亿亩,林地确权率为96.6%;发放林地使用权林权证108.1万本,发证面积共1.37亿亩,占全省林改面积的93.4%,明晰了山林权属,确立了农民的经营主体地位。

革旧立新??实行股份经营 激发林业活力

我省在改革过程中,充分尊重老百姓的意愿,从实际出发,因地制宜,分类施策,采取多种形式明晰产权工作,依法登记,核发林权证。对划定的自留山继续保持稳定,重新核定界址,核发林权证,长期不变;对原承包责任山则延长承包期至70年,重新核定四至界线,完善承包合同,核发林权证;对集体统一经营的山林则按宗地核发林权证,同时采取股份制、合作制等多种方式确权到户、量化到人,逐户发放集体山林股份权益证书,实行股份经营,并将集体经营收益的70%以上均分给农民,确保收益到户。

我省在推进明晰产权主体改革的同时,切实加强基层林业机构建设,推动林权抵押贷款、林木采伐管理、森林资源资产评估、农村林业专业合作社建设等林改配套政策措施的出台和实施,建立林业要素市场,使“绿水青山”变成“金山银山”,森林成为资本,为现代林业发展铺平道路,有力地促进了广东省现代林业产权制度的建立和现代林业行政管理体制的形成。全省基本完成基层林业体制改革,落实林业工作站、木材检查站等基层林业机构的定员定编,人员机构经费全额纳入地方财政核拨。三分之二以上的县(市、区)成立林权管理、林权交易和资产评估机构,为广东现代林业强省建设奠定了坚强的基础。

5年来,集体林权制度改革盘活的不仅是南粤大地广袤的山林资源,还破解了农民融资难题,拓展了农村金融这块大市场。广东省被列入中央财政森林保险保费补贴试点省份,全省共流转林地面积1779.5万亩,流转金额达23.5亿元,累计发放林权抵押贷款55亿元,充分发挥了金融对林业发展的支持作用。

惠民增效??调处山林纠纷 打造幸福林业

林兴民富,集体林权制度改革正在给广东的农村经济带来一场嬗变。林权改革到位,林业体制机制建立健全,得到实惠最多的还是林农。林改以来,通过减免税费、政策性让利和发展林业产业,广东农民群众来自林业的收入大幅度增加,全省共增收372亿元。全省农民人均涉林收入由2009年的936.2元提高到1792.3元,增幅高达91.4%。韶关、河源、梅州等8个林业大市农民涉林收入由林改前的1191.1元提高到2676.1元,增长124.7%。

集体林改的富民效应,带动了广东农民造林护林的积极性。老百姓有了耕山致富的热情,开始普遍重视林业生产,使得过去靠政府推动的林业生产变为市场拉动,农民也由原来的“要我栽树”变为“我要栽树”。通过林改,德庆县取得了“三个一”的显著成效:即农民平均拥有1亩高效经济林,年人均涉林收入1万元,人均存款1万元。德庆县农民充分利用自留山8万亩、承包责任山28万亩、集体统一经营的林地39万亩发展种植柑桔、肉桂、巴戟高效经济林,目前,全县的种植规模共达75万亩,2011年农民人均涉林纯收入达万元以上。

实施林改的5年间,是我省森林资源增长最快的时期。据统计,2011年,全省完成造林作业面积355万亩,再创历史新高;全省森林覆盖率达57.3%、森林蓄积量达4.55亿立方米,同2007年相比,分别增加1个百分点和5200万立方米。林改让“资源”转化为“资产”,让“资产”转化为“资本”,推进规模化、集约化经营,提高林地生产力,使全省林业产业呈现出勃勃生机,2011年全省林业产业总产值达到3300亿元,继续位居全国第一。

这场深刻的变革也改变着广东整个农村的社会生态,干群关系更加和谐,邻里关系更加和睦,林权保护意识更加强烈,农村基层民主制度更加完善,为整个农村经济的发展奠定了稳固的基础。林改以来,全省共调处山林纠纷2.7万宗,有效消除了农村大量历史遗留问题和不稳定因素。

数字看林改

投工投入 全省参加林改工作人员85万人,财政投入专项经费10.7亿元,召开林改会议9.3万次,举办各类培训班1.9万次,培训人员68.3万人。

宣传发动 全省各类新闻媒体共刊播林改新闻2万条次,编写各类简报3.52万期,张贴标语109万条,发放各类公开信、挂历、小册子等1900万分,设立宣传栏9.3万处。

勘界发证 全省已完成外业勘界1.43亿亩,完成宗地确权面积1.41亿亩,发放林地使用权林权证108.1万本,发放集体山林股份权益证书823万本。

涉林增收 林改后,全省农民共增收372亿元,农民人均涉林收入由2009年的936.2元提高到1792.3元,增幅高达91.4%。韶关、河源、梅州等8个林业大市农民涉林收入由林改前的1191.1元提高到2676.1元,增长124.7%。全省农民人均涉林收入占其总收入的比重从2010年的23.9%提高到2011年的25.1%。

林业减负 2009年7月1日起全省育林基金征收标准由15%下调到10%,年减负4600万元;完成基层林业体制改革,林业主管部门全部退出木材经营活动,仅“批零差”一项一年就增加林农收入1亿多元。

定编定员 全省基本完成了基层林业体制改革,1143个林业工作站和179个木材检查站定员定编8269人,人员经费全额纳入地方财政核拨。

纠纷调处 全省共调处山林纠纷2.7万宗,解决争议林地面积492万亩,纠纷调处率达89.2%。

配套改革 翁源、遂溪等64个县(市、区)单独设置了林权登记管理机构;广州、珠海、东莞、江门、肇庆、云浮等6个地级以上市建立了市级林业产权交易服务机构;四会、龙门等79个县(市、区)建立了林业产权交易服务管理机构;始兴、紫金等68个县(市、区)成立了森林资源资产评估机构,累计有450多人取得国家林业局和中国资产评估会签章的森林资源资产评估咨询人员证书。全省有69个县(市、区)成立1221个农民林业专业合作社,始兴、翁源、德庆3个县被国家列为全国农民林业专业合作社示范县。

林权抵押 全省累计发放林权抵押贷款55亿元,全省完善规范19.6万份承包流转合同,流转林地面积1779.5万亩,流转金额达23.5亿元。

森林保险 广东已列入中央财政森林保险保费补贴试点省份,2011年中央财政补贴8134万元。肇庆、韶关、河源、梅州、清远、湛江等6个地级市以及省属林场列入首批试点范围,涉及省级以上生态公益林3726万亩、商品林6387万亩,占全省林地面积的61%。

林业产业 2011年,全省林业产业总产值达到3300亿元,是2007年的两倍多,继续位居全国第一。

森林资源 全省完成造林作业面积355万亩,创10年新高;全省森林覆盖率达57.3%、森林蓄积量达4.55亿立方米,分别比2007年增加1个百分点和5200万立方米。

闯出广东特色路

■林改启示录

广东林改起步于2007年,经过不断的探索,闯出一条区别于其他省份的,适合广东这个市场经济高度发达的沿海经济强省实际的林改之路,这就是“明晰产权、量化到人、家庭承包、联户合作、规模经营”具有广东特色的林改之路。在实际的改革操作过程中,广东对集体林地宜分则分,宜均则均,宜统则统,将国家林改政策原原本本交给老百姓,充分尊重老百姓的意愿,坚持以分为主、均股均利等多种形式并存。

省林业厅厅长张育文说:“广东的林改有其特殊性,有别于全国其他省区。在改革过程中,要在国家政策指导下充分体现广东特色,既要有广东速度,又要保证广东质量,要与市场经济大潮相适应,树立沿海经济发达省区林改的新标杆。”

产权明晰 林兴民富

历经5年,我省顺利完成了以明晰产权为主要内容集体林权制度改革任务,南粤大地实现了“山有其主、主有其权、权有其责、责有其利”,建立起现代林业良性发展的机制。

“林改确立了林农在集体林业经营中的主体地位,林改后,山更绿,民更富,这也是我们一直追求的目标。”张育文深感欣慰。

据了解,林改后,通过减免税费、政策性让利和发展林业产业,我省农民群众来自林业的收入大幅度增加,全省共增收372亿元,农民人均涉林收入占其总收入比重从2010年的23.9%提高到2011年的25.1%。全省集体统一经营山林所得收益70%以上均分给农民的政策得到进一步落实。仅2010至2011年发放到农户的生态公益林损失性补偿就达9.02亿元,受益群众达559.7万户、2649.7万人,占全省农业人口的三分之二。

配套改革 活力迸发

明晰产权、确权到户,只是整个集体林权制度改革的第一步。而林改的配套改革仍然是关键。我省以基层林业体制改革为突破口,省编委出台了《关于加强基层林业工作站建设的指导意见》,明确了基层林业工作站为公益一类事业单位,全省1143个林业站、179个木材检查站共核编8269人,人员经费纳入地方财政预算。明确了林业的执法主体地位,为保护全省生态安全和建设生态优美的幸福广东奠定了坚实的基础。

与此同时,我省还大力推进建立林业要素市场,规范林地、林木流转,完善林木采伐管理制度和林业投融资制度,健全林业社会化服务体系等一系列配套改革,进一步激发林业经营活力。记者在封开采访时了解到,大洲镇耕山大户莫某近年来投入2300万元,营造桉树速生丰产林1.38万亩,马尾松1520亩,2011年纯收入达300万元。他说:“林改前,我没钱种树,天天找银行贷款;林改后,可以抵押贷款了,我贷款种树,事业做得更大,我的绿色银行越来越值钱啊!”

“七个到位” 稳妥推进

我省集体林权制度改革是农村经营制度的又一重大变革,事关千家万户农民的切身利益,政策性强、涉及面广、程序复杂、工作繁重。为确保如期完成林改的各项任务,各级领导高位推动是关键。全省要求做到“七个到位”,即领导重视到位、组织协调到位、督促指导到位、宣传引导到位、责任落实到位、纠纷调处到位、保障措施到位。

随着林地和林木价值上升,一些历史原因造成的涉林矛盾和山林纠纷在林改过程中逐渐暴露出来。通过林改,许多长期得不到解决的山林纠纷得到了有效的处理,一些流转不合理的问题得到了纠正,促使林农之间和睦相处,进一步促进了林区社会和谐稳定。全省共调处山林纠纷2.7万宗,解决争议林地面积492万亩,纠纷调处率达89.2%。茂名、湛江以林改为契机,解决了跨越两市长达36年的“屙尿岭”山林纠纷;和平、紫金、龙川、英德等县(市)调处山林纠纷分别过千宗,涉及林地面积均超过10万亩。

专题撰文:陈尖 李涛 黎明 黄应来

|

|

|