晚唐五代时这里是士族居住区

三坊七巷文儒坊西段遗址将进行原址保护,建设一座博物馆

这些唐宋遗迹,为三坊七巷坊巷格局形成提供了实物证明

工作人员正在对文物分类,考古成果将写入三坊七巷申遗的文本

N本报记者 李熙慧/文 黄孔瑜/图

本报讯 一段晚唐时期的罗城城墙,刻着“威武军”的封号,与八闽历史上响当当的王审知联系在一起;一片宋代房屋遗址,形成了早期的坊巷,是当时专门进行商贸交易的“西市”……经过三个多月的考古发掘,昨日,三坊七巷召开了文儒坊西段遗址考古新闻发布会,正式对外发布了文儒坊西段考古发掘的成果。

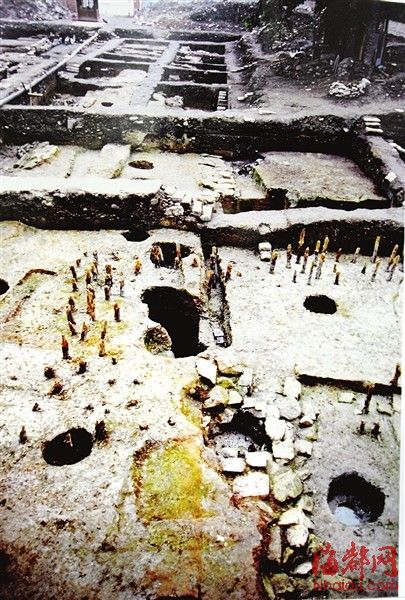

据介绍,文儒坊西段遗址位于三坊七巷金斗桥东侧,遗址西面与南面为曲折流经的安泰河,北面紧靠福州市消防第三中队,东邻通湖路,考古队目前已清理出晚唐五代夯土城墙74米、木质挡墙1处,宋代房基4处、台基1处,以及主要属于明清时期的水井44处、灰坑42处、台基1处等,并出土了大量唐代以后的陶瓷片、建筑砖瓦等文物。

坊巷格局形成于唐宋 有了实物证明

新闻发布会后,记者跟随专家一行进入遗址内。遗址工地中间有一条窄通道,看似普通的施工便道,当福建博物院考古研究所专家指出,通道建于宋代时,记者们吃惊不已。

据专家介绍,此次考古发现显示:遗址区南侧宋代房基砌筑于晚唐五代城墙的上方,与北面由唐至宋、逐层垒砌的多期建筑相隔中间东西向的道路而大致对应,形成从早至晚、有序叠压的多期坊巷道路与城内建筑格局。

福建省文物局郑国珍局长表示,三坊七巷作为全国首批历史文化名街,素有“唐宋格局,明清古街”之说,但坊巷格局形成于唐宋时期这点,此前一直没有实物证明。此次考古成果,完全印证了在晚唐五代时,这里已经是士族居住的区域,延续到宋代后,坊巷格局已很明显。

这些遗迹是福州悠久城市文明的写照

新闻发布会上,专家介绍,按福建省文物局统一部署,2011年10月14日起,福建博物院、福州市三坊七巷管委会与福州市文物考古工作队联合组成考古队,对文儒坊西段这片遗址进行抢救性考古发掘。

在这片1300多平方米的遗址内,分布着10多个大小不等的探方(考古发掘时,对遗址区域进行的区划),考古队对这些探方的地下文化层逐层清理,通过对出土器物的鉴别,确认遗址中包含了唐以后的多类遗迹,尤其是“晚唐五代罗城夯土包砖城墙”、“宋代多层叠压打破的建筑基址”等。这些遗迹对研究福州早期城市变迁具有重要意义,是福州悠久城市文明的真实写照。

将建遗址博物馆向社会开放

新闻发布会上,专家介绍,这处遗址原是一处垃圾转运站,曾规划作为三坊七巷风貌协调区使用,将延续坊巷内建筑特色进行开发。在发现遗址后,政府对原有规划进行了修改,初步拟定了考古遗址开展原址保护的规划,目前已投入1000多万元将土地收回。

据郑国珍局长介绍,这次考古发现的道路、水沟、台基、坊墙、隔墙、建筑地面及陶水管等各类遗迹组成的宋代坊巷,是研究三坊七巷形成演变的重要线索。它们将被写入三坊七巷申遗的文本,3月底上报国家文物局。遗址保护规划方案也在编制中,这里将建成一座遗址博物馆向社会开放。 <

|

|

|