陶行知教过的八位小先生尚有一人健在

制图 李本献

“八小孩日记”碑位于村子中段

翁家山的孩子在放学路上嬉戏

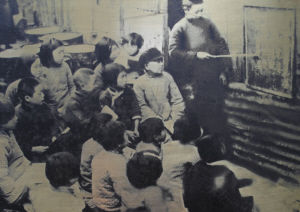

当年,小先生教邻居孩子识字。

今天的翁家山村

■新闻里面识杭州

见习记者舒俊核实报道:在地处闹市的平海路坐上27路公交车,一路走走停停,过了龙井寺、龙井茶室,尽是些陡峭上坡和紧急转弯,左摇右晃之后,27路在终点站龙井山园停了下来。

下车往山上走几步,就是翁家山村了。村口一口古井,名曰“老龙井”,井口布满了井绳划出的沟壑。

“八小孩日记”碑位于村子中段,紧邻满觉陇路,是2010年设立的。碑上刻有陶行知所题“西湖八小孩日记”七个大字、八小孩日记摘录,以及一些史料照片。

石碑的斜对面是翁家山村村委会办公楼,两层,占地400多平方米,原翁家山小学的旧址。

上世纪20年代末,办公楼所在位置还是一座“晏公庙”,当时,学生们都在庙里上课。

30年代初,陶行知的学生白动生来到翁家山小学任教,1934年,陶行知亲临翁家山,通过白动生推行他的“小先生”教育法。

当时村民白天多在山上劳作,没有精力学习,许多人目不识丁。陶行知认为,在校学生应当成为“小先生”,放学回家后,有义务将所学知识传授给家人、邻居。

“西湖八小孩”就是八位这样的“小先生”,他们每天教家人、邻居识字,并在日记上记录下自己的“教育成果”,后来日记被编录成书,“西湖八小孩”由此名噪全国。

“西湖八小孩”当中,如今还健在的,只有91岁的张荷英一人。老人的大儿子说妈妈患了尿毒症,最近身体不乐观。我们昨天也就没有打扰。

93岁的孙中海虽然不是“西湖八小孩”中的一孩,但也是当年一位“小先生”。说起陶、白两位先生,孙中海仍激动不已。“我是最早去上海做交流的小先生,西湖八小孩的年级都比我低!那个年代,农村孩子能去一趟上海,真是了不得的事情!”

当年,13岁的孙中海跟随白动生去上海交流教学经验,顺便参观了陶行知的家。孙成绩优异,是当时四年级的年级长,“白先生很有才华,陶先生则很和蔼,他们课上课下都很有意思的……”

昨日9:12,郑先生来电:早上我在翁家山晨练,看到村里有个“八小孩日记”碑文,明天就是六一儿童节了,有家长带着孩子来参观。听说当年陶行知在翁家山村实行平民教育,教村里八个孩子读书识字,再让他们去教村里的大人,历史上称作“西湖八小孩”。

孙中海有5个孩子,二女儿今年61岁,从小在翁家山小学念书。初中毕业后,受聘为翁家山小学的老师。

“我那个时候21岁,是学校唯一的女老师。以前我的那些老师,突然都变成了我的同事,感觉蛮搞笑的。那时候的翁家山小学是周边最大的学校。学校有6个年级,旁边龙井村、满觉陇、杨梅岭的学生,都是来翁家山上学的。”

1993年,翁家山小学撤销,学生都集中到茅家埠西子湖小学上学,每天坐27路或Y3路往返。

“以前翁家村就是一个小山村,比不上城里。现在交通便利,环境又好,轮到城里人羡慕我们了。”

2007年,孙阿姨退休了。“这次我待在翁家山村,已经3个月没出去过了。一来父母年纪大了,需要我照顾;二来在山里生活,到处都是翠绿的颜色,心情很好……”

与相隔不远的龙井村一样,翁家山村也以茶闻名。

在满觉陇路两旁林立的茶庄里,时不时会飘出沁人心脾的茶香,“好茶,好茶……”的吆喝声此起彼伏。

吆喝者主要是中老年人,他们的儿孙辈多在城市上班,只有少数年轻人在家务农,经营茶叶。

“你现在是见不到年轻人的,要等到晚上七八点钟,他们才会从外面回来……”村民梅阿姨说,她儿子28岁,在市区里做城管队员,有时单位加班,半夜才能回到家。

问她有没有考虑给儿子在城里买房,免去奔波之苦,“哪有钱买啊?你以为茶农个个都有钱啊。那些开茶庄的或许有钱,我们这些自产自销的茶农,只能靠三四月份卖一次茶叶赚一笔,平常没多少钱赚的。”

下午5点,龙井山园公交站热闹了起来,一辆27路公交车停站后,放学回家的孩子们蹦跳着冲下车来。他们手拎着书包带子,鼓足了力气,一甩一甩,书包在他们头顶转圈,夕阳在他们身后投下忽长忽短的影子。

本版摄影 见习记者 方晟

|

|

|