记者假扮艾滋病人街头邀请拥抱(图) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2006年11月30日10:08 红网-三湘都市报 | |||||||||

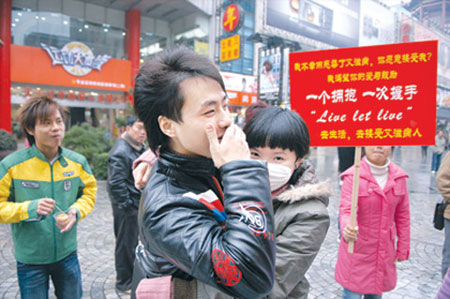

11月29日上午,长沙黄兴南路步行街,一名男青年大胆地拥抱女"艾滋病"患者。记者 田超 摄 当一个活脱脱的艾滋病人站在面前,你会与他们握手、拥抱吗? 很长一段时间内,艾滋病,甚至与这三个字关联的事物都被我们视为“洪水猛兽”。如何消除外界对艾滋病人的歧视与冷落?虽然已有许多艾滋病患者通过各种方式,勇敢地面对公众,但是这一切离我们、离更多的普普通通的市民似乎依然遥远。

2006年11月29日,距离今年“世界艾滋病日”只有2天。 作为有担当的媒体工作者,我们总觉得该在这个特殊的日子里做些什么。为此,本报编辑部产生了让艾滋病人上街的想法,当然,将与市民接触的“艾滋病人”并非真正的病人,而是由本报记者扮演的。 与艾滋病人来一次拥抱,知性与善良所带给我们的勇气有多大?记者带着疑问上路了。 出发:雨中戴口罩前行 9点45分,记者一行9人来到长沙市黄兴南路步行商业街,两名女记者早已戴好口罩,假扮成艾滋病患者。带着些许的紧张和忐忑,顶着头上的细雨,记者开始出发。 告示牌打出醒目的标语:“请给艾滋病人一次握手或拥抱”,两个“艾滋病人”在告示牌后面安静而落寞地慢慢跟着,街上有人转过身,探过头来看牌子上面的内容,多数人看完后都露出一种疑惑的表情。 在记者的引导下,开始出现一些人过来跟“艾滋病人”握手或拥抱。第一个拥抱的是一个20岁的女大学生,从身后突然冲过来并抱住其中一位“艾滋病人”,还轻轻地安慰,“一切都会好起来的”,弄得假扮艾滋病人的记者差点流出泪水来。 “有种人我好害怕,他看我的眼神很冷,如遇瘟神。”“艾滋病人”小昊坦言面对异样的眼光不好受。活动中,也有人绕道而过,摇头拒绝与“患者”接触,多数人以有急事为由拒绝和“艾滋病人”的一分钟握手。 挑战:勇敢地反歧视 雨天,步行街上行人稀少,半小时下来,和两位“艾滋病人”接触过的市民还不到10人。正在记者手足无措时,“艾滋病人”小黄的一句话提醒了我们:“为什么我们不主动找市民握手呢?” 几分钟后,“艾滋病人”小黄和小昊就等到了一次机会。在宁乡读书的一群学生放月假来长沙逛街,小黄和小昊主动走过去和孩子们握手,很快得到了回应。其中一个叫周雨舟的学生说,在学校时老师讲过让他们消除对艾滋病人的歧视,他们心里还是有些害怕,奇怪的是和两位姐姐握手后,他们克服了恐惧,他要把今天的事情写到日记里。 记者的队伍开始热闹起来了,越来越多的人跑到记者身边,看着记者的告示牌,他们中竟有人主动跑上前来给“艾滋病人”一个又一个热情的拥抱。大多数人在记者的引导下,向“艾滋病人”伸出了双手,也有人询问,两个病人的病怎么样了,会好转吗?在寒风细雨中,记者再也没有了顾忌,行动大胆和热烈起来了,气氛也渐渐温暖起来。 小黄和小昊认为,患有艾滋病的朋友因为受到歧视,心里容易自卑,但他们中能走到别人面前勇敢地反歧视的人却很少,即使接受媒体采访,也要藏在玻璃门的后面。勇敢地反歧视,是“艾滋病人”正当维护自身权益的行为。 终结:接受和拒绝的理由 活动中记者发现,大多数人还是能够正视艾滋病人的,他们微笑着与“患者”握手、拥抱,希望给予精神上的鼓励和支持。市民许文安先生还详细询问起两位“患者”的原因、状况等。 采访中记者发现,能够主动和“艾滋病人”接触的人一般都了解艾滋病的传播渠道,他们知道,艾滋病不会通过握手或拥抱传染。不少人希望为艾滋病患者们营造一个充满友善、亲情、理解和正常的生活环境,鼓励他们采取积极的生活态度,早日从困境中解脱出来。 当然,也不乏有人很抵制“艾滋病人”的接触。一位姓周的先生说,他曾经在报纸上看到一篇文章,说的是天津的一位艾滋病患者,怀着一种仇恨的心理,手拿针管闯入街道人群中恐吓民众,他从此就怕了“艾滋病人”。另外,还有些市民认为,接受并不等于要握手或拥抱,他们对于患者没有想亲近的欲望,不一定要拘泥于形式。 权威声音 给艾滋病人爱和宽容 一次温暖的握手或一个热切的拥抱,也许仅仅只是一个简单的动作。但是,当面对的是艾滋病人时,有些人或许会生出小小的迟疑。“在却步的人群中,如果有人站出来,哪怕他的付出只是一抹微笑,这也表示了社会对艾滋病人的尊重。”国家二级心理咨询师、长沙秋实教育咨询中心主任王彦锋认为,市民拥抱“艾滋病人”这样的举动,可以勉励艾滋病人增强战胜病魔的信心和勇气,同时也利于消除社会对艾滋病患者的歧视和隔阂。 在今天的活动中,有些市民非常清楚艾滋病的传播途径,但却拒绝了拥抱的要求。王彦锋分析,因为人的个性不一。但是,这也不排除部分市民对艾滋病人持歧视态度。“现在最重要的是要为艾滋病人正名。”王彦锋建议市民尤其是医务人员,应从认知上消除歧视,更多地帮助和鼓励艾滋病患者,让他们认识到艾滋病并不可怕,它可以治疗,发病率也可以采取措施降低,它的传播有很大局限性。 | |||||||||

|

不支持Flash

|

| 新浪首页 > 新闻中心 > 社会新闻 > 2006年世界艾滋病日专题 > 正文 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有 |

|

||

|

京沪穗3地调查显示:半数居民不歧视艾滋病患者 (2006-11-30) 京沪穗三地过半受访者不歧视艾滋病患者 (2006-11-29) 北京万人签名“抗击艾滋反对歧视” (2006-11-28) 消除艾滋病歧视 国际研讨会召开 (2006-11-15) 艾滋感染者媒体上公开身份 称歧视比疾病更危险 (2006-11-05) 广东劳保制定政策反歧视 艾滋员工福利一视同仁 (2006-03-10) |