|

|

|

|

一位女研究生的支教经历:用知识改变孩子生活http://www.sina.com.cn

2007年03月04日11:30 黑龙江日报

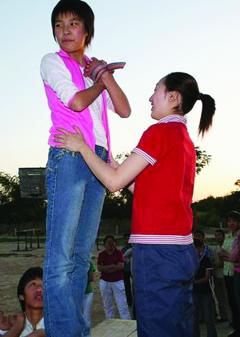

和学生做拓展游戏。  给学生补课。 本报首席记者 夏德辉 2005年,作为团中央组织的“中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团”黑龙江唯一的参与高校,哈尔滨工业大学05级毕业生姜雯雯和其他9名同学赴山西贫困山区支教。在那里,她用自己来自大城市、高校的优势,向学生灌输知识的重要,让他们知道只有知识才能改变命运。尽管只有一年的短暂时光,但她给当地带来了不小的震动。离别时,那里的老师、学生及家长都舍不得让她走。1日,已经回来半年多的姜雯雯向记者讲述了她在山西一年的支教故事。 第一印象: “秀外破内”的学校 1日5时,姜雯雯醒了,在早晨的微光中,她第一个动作就是打开床边写字台上的台灯。每天5时起来是姜雯雯去山西支教时养成的习惯,因为6时要领着同学读英语。尽管从山西回来已经半年多了,但姜雯雯的作息时间已经形成了条件反射,“到那个时候就醒。”而3月1日又是个特殊的日子,因为学生开学了。姜雯雯静静地靠在床头,情不自禁地想到“这个时候那里该是什么样子呢?” 姜雯雯家住哈市,是哈工大能源学院01级的本科生,05级的硕士生。2005年,她作为“中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团”哈尔滨工业大学第三届支教成员,在2005年8月份与其他9名同学一起赴山西浮山县支教,此地也是前两届支教成员的支教地。她和另一名学友于航被分到北王乡中学。 2005年8月21日,浮山县城。装修不错的县政府大楼、新修的马路,在街上还偶尔能看到奥迪A8、宝马这样的豪华车辆,这个因出产煤和铁而闻名的县城在姜雯雯看来感觉还很不错,至少没有想象中的贫困。 没做长时间的停留,当天汽车就载她们去往北王乡。当离开县城繁华路段,一路飞扬的尘土和简陋的房屋,让姜雯雯感受到了城乡的巨大差别。 北王乡严格说来是在山区,距离县城如果道路顺畅的话,也就不到一小时的时间。但姜雯雯说,从她们俩到那儿,道路几乎没顺畅过,不是修路就是修桥。当地人管去县城叫“下山”。 北王乡中学是当地唯一一所初中学校,是希望工程捐资兴建的。按照姜雯雯的说法:教学楼主楼是三层楼,两边是二层楼,窗明几净的,“一个乡镇的中学能达到这样真是不错。”包括县城所看到的景象,这让姜雯雯和于航十分怀疑这里是否需要支教。 然而当姜雯雯和于航走进课堂里才看到,教室里面的墙皮一大片一大片地像雪片一样飘落,校长说,这都是下雨造成的,经常是外面下大雨屋里就下小雨,屋顶窗户都不停地进水,即使外面的雨停了屋里还得再下一整天。天气干燥时,先前被雨水泡过的墙皮就会脱落。教室的地中间摆着大大小小的盆,而学生们抬着桌子满教室找地方躲雨。全校的教室找不到一块完好的黑板。所谓的黑板只不过是一块大木板刷上黑漆,时间一长木头掉碴油漆脱落,整块黑板斑驳不堪。有时老师在上课时还会有木屑刺进手掌。学校只提供已经破得东倒西歪的桌子,而凳子都是学生自己从家里搬来的。大小高矮不一。操场是学生们一锹一锹砸平的黄土场,下雨后就变成了黄泥场。操场上仅有的两个篮球架,一个没板一个没筐。 第一堂课:没有准备就上阵 姜雯雯被校长安排教初一的英语,于航被安排教初一的语文。 校长告诉她们,这只是临时安排,学校的老师都是多面手,什么都得准备教。校长说,北王中学没有一名正式的本科生,大专生有3个都是后来进修的。但老师们都准备往县城的中学调,甚至包括一些学历不高的老师。因此学校随时会缺老师。在北王中学有一句话:只要是课本用汉语写的,都能教,也都敢教,现学现卖都来得及。所以一名老师教语文,可能同时还会教数学或其他科目。但只有英语没人敢教,因为不认识。后来发生的事情印证了校长的话,没过一个月,姜雯雯就被安排教初三的化学,而于航更是成了多面手,初一英语、初一语文、初二英语、初三物理都教过。 “介绍完了这些情况之后,我们以为怎么也得休整一下,让我们歇一歇、备备课,谁知马上就安排我们教课。我们连要讲的课都没准备。”姜雯雯和于航感到太突然了。 从校长室出来,姜雯雯的脑袋一片空白,想不到第一节课竟是这么匆忙。从校长室到教室尽管只有5分钟的时间,但姜雯雯感到特别漫长。“就是这个班级。”校长说。 校长将姜雯雯领进教室向学生介绍了情况之后便离开了。“我叫姜雯雯,来自哈工大。”姜雯雯特别记得她那次的情形。“因为没有备课,我第一堂课就给他们介绍了哈尔滨、哈工大,以及大学校园的一些生活。”姜雯雯说,“听到我陌生的口音,他们感觉非常惊讶,更不知道哈尔滨、哈工大、研究生是什么概念,似乎非常遥远。” 教学改变:上课讲起了普通话 尽管已经有了心理准备,但实际面对的情况仍然让姜雯雯感到非常吃惊:学生们手里除了有与教材配套的一本同步练习之外,手里没有任何的学习资料,学了几年的英语竟没人见过英语字典。 “我曾经问一个班级的学生,你们班什么算是学习好的,学生们回答,能及格就算是学习好的。”姜雯雯说,“我教初三化学的时候,就给他们讲一些诸如草木灰的作用,食盐的成分等。用城市中学的授课方法传授,而且我要求他们记笔记。对于这些同学们一点儿都不适应。经过我了解,以前任课老师图省事,上课就只捧着书本念,学生划,一般不做笔记。而题外的几乎不讲。他们感到上我的课非常累,另外我说普通话,对于听惯了方言的他们来说,也觉得听起来有些吃力。” 于是同学们将这种情况反映给校方,但是姜雯雯没有妥协,尤其是她教的毕业班。姜雯雯说:“我希望通过我的努力,让一些学习不错的学生多得几分,能够考上高中,改变他们的命运。” 于是姜雯雯买来一些学习资料,自己印给学生做,以前本校的老师大多不这么做。“在教学上,老师好像也不太用心,应付考试,超出教材的内容一点儿都不教。” 观念变化:上高中不再遥不可及 浮山县有一所唯一的高中,但对于北王中学的孩子们来说,升入高中似乎是很遥不可及的事情。在姜雯雯没来之前,北王中学每年考上高中的只有10%%,甚至更低,以2004年为例,那年北王中学毕业300多名学生,只有30名进入高中,那些没有考上的孩子便回家,到外地打两三年工,然后回家结婚。因此当地人十八九岁结婚生子很正常,甚至有些人结婚生子更早。曾经流传很广的“放养的故事”———挣钱买羊、结婚生子、然后让儿子放羊……如此周而复始,就是当地最好的诠释。有的孩子家离学校非常远,周六放学他们就沿着崎岖的山路“跑”着回家,这一“跑”就是好几个小时,明明是正午放的学,但他们到家时天已经黑了。回到家里,一家六口祖孙三代就挤在一口黑漆漆的破窑里吃着咸菜拌面。 姜雯雯说,当地的老师、家长和学生似乎对学习并不感兴趣。老师不用心教,学生不用心学,家长更是希望孩子早点毕业回家帮助大人干活挣钱。在当地,劳动力就是财富,谁家劳动力多,谁家就能有好日子。而对于电视上那些反映学校灿烂生活的片子,在当地人看来,都是非常陌生遥远的,甚至不太相信。 姜雯雯对记者说,有一次,她曾经问过班里的学生,你们想考上高中吗?结果全班同学没有一个举手。于是她问一名学习成绩不错的女同学,那名女同学回答:“我不是这块料。”在他们眼里,高中简直就是一道无法逾越的鸿沟。 “我无力改变他们一些根深蒂固的观念,但我会慢慢渗透给他们,让他们知道知识可以改变命运。”姜雯雯说,我经常利用课堂上最后5分钟的时间,给他们讲外面精彩的世界,要他们多走出去;给他们讲大学里的故事,鼓励他们给自己定下考上大学的目标。”姜雯雯说,“此外,我还用电脑制作一些课件,演示网络世界的精彩,尽管学校有电脑,但都是闲置的,没人会用;把MP3接上音箱,叫学生们唱歌。” 开了眼界的学生经常到姜雯雯的宿舍,问这问那。姜雯雯说,“我现在已经改变了他们(学生)许多,包括老师、家长。” 在姜雯雯刚到学校的时候,大城市、名牌大学、硕士研究生这些耀眼的头衔的确让当地的老师压力不小。尤其是姜雯雯改变了他们传统的填鸭式的教学方式。姜雯雯说,“刚开始他们对我的存在似乎视而不见,但第一个单元测验成绩下来之后,他们震惊不小。而后一些年轻的老师经常与我和于航沟通。他们希望我们走后,自己能担当起学校教学的重任。” 2006年初中升高中的考试,北王中学历史性地考上了50名高中生,排在浮山县所有乡镇第一。受到最大震动的还有那些原来对孩子学习不管不问的家长,他们说:“原来我的孩子有好老师教也能考上高中。”于是一些家长到学校找到姜雯雯和于航,希望她们不要走,继续教他们的孩子。 难忘一别:毕业生齐刷刷站在门口 短暂的一年很快过去了,在姜雯雯和于航看来,尽管当地的条件非常差:厕所是旱厕,污水横流,到了夏天大蛆满地爬有时还会爬到宿舍;一年有半年停电,只好点蜡烛;交通不便利,去不了县城,有时一个多月洗不上澡;吃饭就是馍和面条,让吃惯了大米饭的她们很不习惯。“可是这里的人非常纯朴,一旦要走,真的不舍得。”姜雯雯说,中考是在6月份就考完了,于航教的初一和初二得等到7月份,“我得等她完事后一起走。”虽然没有确定最后离开的时间,但是学生们知道我们要走了,可能永远也不会再回来了。 “学生们非常舍不得我们走,在当年寒假之前,一些学生就问我们,‘老师,下学期你还会教我们吗?’他们生怕我们有变动,不再教他们,因为老师随意变动在那所学校很正常。”姜雯雯说。 那一段时间,毕业班的学生经常到姜雯雯住的宿舍探望,来了什么也不说,就往床上一坐,看着她。“其中一名小女孩,几乎天天来,我问她有事啊?她说没有,就是想来看看。男孩子还好说,女孩子有的来了就是一个劲地哭。不让我们走。”姜雯雯说。 离别的日子终于到来了,那天早晨,当姜雯雯和于航收拾完行李推开宿舍门的时候,发现一个叫徐青苗的男孩子站在门口,他家离学校非常远,怕第二天来赶不上。于是他从夜里就来了,一直在外等着。而随后,她们看见门口齐刷刷站着毕业班所有的学生。 “山里的孩子质朴,没什么语言,但是非常有感情,他们因为穷,没有像样的礼物,有的从家里拿来了煮鸡蛋,有的拿来了山货,眼泪汪汪地一个劲往我们的行李里塞。那时候,我和于航只是含着眼泪,什么话也说不出来。” 县里派的车来了,学生们依依不舍地和姜雯雯、于航道别,尽管车开出去很远了,但还能看到那些学生们站在原地挥着手。 姜雯雯说,回来很长时间她们都缓不过劲儿来,感觉好像还在那里。“我现在勤工俭学,每月资助那个叫徐青苗的孩子100元,他已经考上了高中。他的父母已经不在了,和奶奶相依为命。”姜雯雯说,下一届哈工大的支教地仍然是山西浮山县,但不知道北王乡中学有没有支教名额,她真得很牵挂那些孩子们,希望有机会还能再去。(照片由姜雯雯提供)

【发表评论】

|

不支持Flash

|