|

|

|

|

77岁老汉62年坚持记家庭流水账(图)http://www.sina.com.cn

2007年03月15日06:03 大河网-河南商报

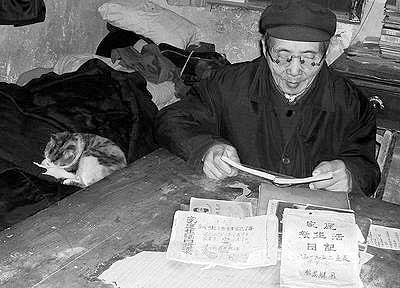

纪冉和他的家庭账本 -商报记者王向前文/图 12个账本书写62年岁月 时间:前后共62年 背景:年仅15岁的纪冉成了家里的“掌柜”,为了合理家庭开支,他开始记账,一记就是62年。 昨天,在洛阳市伊川县西南17公里的鸣皋村,77岁的农民纪冉坐在家门口晒着太阳和老伴闲聊。 “差点忘记了,我今天买盐的钱还没有记到账上,我得赶快去。”聊着聊着,纪冉突然对老伴说。纪冉到屋后,拿出一个硬皮笔记本,很仔细地记下了今天买盐的账。 3月13日下午,记者在纪冉的老屋里看到,这些账本共有12本,从解放前的草纸本到毛主席语录笔记本,再到现在时髦的硬皮本都有。老人遗憾地说,要不是丢了一部分,账本会更多。 “账本上的时间全部是阴历。由于房屋多次翻盖,1945年至1950年10月份记录的账本已经遗失,保存下来的是1950年11月至现在的,共约100万字。” 从保存下来账本的点滴数目中,共和国的起伏命运在其间也隐约可见。 虽然已经77岁高龄,纪冉还是思维清晰。1945年,纪冉的父亲和哥哥先后病倒,年仅15岁的纪冉担负起了家庭重任,成了家里的“掌柜”。 他说,自己年龄那么小就当家,心里没有底,也急于让家庭摆脱困境,从书上学来的经验,他每天都把家里的收支详细记录下来,勤俭持家。这一记就是60多年。 过年买了9500元的肉 时间:1950年 背景:新中国成立不久,老百姓生活劲头十足。当年,抗美援朝开始后,全国人民踊跃捐款支持。 在第一本草纸账本封面上,写着毛笔字:新生活日记簿,公元1950年农历十一月初三定。翻开封皮,账目分日期、摘要、收入项、支出项和余额项。 1950年农历十一月初四,“称花支出7300元(当时流通的旧币,1万元相当于后来的1块钱),称馍支出2300元,买四体百家姓支出1500元。” 据他回忆,那时他们家附近有一个集市,两天一开,他就一天半在家打磨银货,半天到集市上卖,生意一直都不错。不过每月都要交一定的税款,当月十八就出现了一个“十二月份税17800元”。 1950年抗美援朝开始,全国涌动捐款潮时,他也先后两次捐款共2500元,账单上的日期分别是“初十”和“十六”。 这年春节,他家购买的年货是:“腊月二十六,买肉9500元,买红糖2500元,买色2500元,买花米桃1000元,轧面条买油2000元。”按照他的说法,“就这都比以前哪一年都好,刚解放过年能吃上肉都不错了。” 看电影花了1000元 时间:1952年 背景:新中国土改完成,花生米等零食也出现在老百姓的日常消费里,另外还有许多文化消费。 1952年,新中国的农村土改完成,纪冉家又分到了两亩多地,家里粮食增多,生活有了很大变化。 这年七月初二,买鸡蛋1500元(当时流通的旧币,1万元相当于后来的1块钱);七月初十,买鸡蛋1000元;七月十二,买鸡蛋1000元,买肉2300元;七月十四,买鸡蛋1000元。 1952年9月,鸣皋村联合其他村庄,成立了群艺剧团。在这年的十二月初七,账单上出现了一笔当时在农村很少见的开支“买牙膏支出2200元”。 纪冉笑着说:“剧团里有几个洛阳来的专业演员,他们天天刷牙,我很好奇,请教后也跟着开始刷牙。” 在剧团工作期间的账单中,买花生这一项也频频出现。纪冉说,自己手头有宽裕的钱时,就买些花生、糖块等作为零食,消磨时间,而这在以前是“不敢想的”。 作为一名“文艺爱好者”,纪冉很注意“充电”。八月十三,有笔开支是“看电影1000元”,二十五“看戏500元”。 卖铜铁收入14.7元 时间:1959年 背景:1958年开始,浮夸风在全国蔓延,老百姓也深受其害,生活也大不如前。 纪冉家的好日子在1958年被打断,自这年起,浮夸风开始在全国蔓延。 1959年正月十九,纪冉家靠卖铜铁收入14.7元。这种行为在此前的账目中从没有出现。 自这天起到1961年初,纪冉不再记账。纪冉说,当时只要熟人碰面,都是打听对方一天能从公社分到多少面,人们都诉苦饿得难受。 1961年七月,纪冉不顾剧团的苦苦挽留,回到家里帮忙,账单再次续上。 重新续上的第一笔收入是七月初六:刻字得0.9元。“我又操起了老本行,刻章、修锁、补锅等,只要能赚钱什么都做。” 当年年三十没有购年货,春节冷清过去了。 1962年前半年,纪冉家生活更加困难,一家有时连续10多天没有任何收入。 批14.3元给儿子进京大串联 时间:1976年 背景:从1962年到1976年,中国刚从浮夸风的灾难中复苏,“文化大革命”紧接着又来了,老百姓生活很受影响。 1962年后半年,中国从浮夸风的灾难中复苏,纪冉家生活也出现了好转的气象。 到“文化大革命”开始前的1966年,他家的生活水平又达到了一个顶峰。1966年春节,纪冉家已经有了比较齐全的年货“粉条1元,木耳0.38元,大肉4.9斤3.36元,酒0.15元”。 腊月二十五的开支还有一项“买领袖像5张,0.3元”。 为表示对“文化大革命”的支持,他在这年的十月初八还特批14.3元给儿子,作为儿子“进京大串联的费用”。 也就是从这年起,农村也开始“割资本主义尾巴”,纪冉家赖以谋生的刻印章、做银货等小手艺也受到批判。 “文化大革命”一下子就是十年。1976年六月初六,纪冉的大儿子结婚。由于害怕受到批斗,婚礼只能取消。这天的账单上,也是显现不出喜庆,没有任何反应。 不过在“文化大革命”期间,纪冉家享受到了电的光明。在1969年六月初三,出现“五月份电费0.90元”。 当老板成了“万元户” 时间:1991年 背景:从改革开放到1991年,吃穿再也不是老百姓账本的重点,做生意、搞创收成了“主流话题”。 大儿子结婚后没多久,开始进入改革开放的新时期。头脑灵活的纪冉感受着改革的春风,再次启用了自己的老手艺。1979年九月二十一,纪冉在账单上记下一笔开支:买印章模10个,开支4元。到年底盘算,全家共收入622.27元。春节过后,他就把家里的老房子扒掉,盖了新房。 1981年,看到各地都兴起了做生意风,纪冉也利用自己在剧团工作的优势,和人合伙办剧团,当起了老板,不过剧团还是赔了。 1986年后半年,纪冉又大胆筹钱在村里开了个饭店,生意日好,年底一盘算,已经成了“万元户”。 1991年七月初一,年过六十的纪冉看到儿子都已成家、女儿出嫁,就放心把自己开的饭店交给了二儿子经营,自己退休回家想福去了。 “年轻人也记记账吧” 时间:2007年 背景:老百姓的生活越来越好了,节奏也越来越快了,已经很少人还有记账的习惯了。 退休回家的纪冉虽然支出和收入项目都减少了很多,但是他没有忘记账本,每天经手的钱财还是照记不误。2007年3月11日,老人卖了几斤旧书,获得3元。 “孩子们都长大了,钱多了也懒得记了。这么多年了,我还是认为钱是理出来的,要不现在电视上光说‘月光族’呢,都是不记账的坏毛病惹的,记账能省钱,老了,天天翻翻,挺好的。”翻看着桌上堆放的各个时期特色的账本,纪冉说。

【发表评论】

|

不支持Flash

不支持Flash

|