|

|

|

|

庐州表情 巨笔映象(多图)http://www.sina.com.cn

2007年03月15日12:12 合肥报业网-江淮晨报

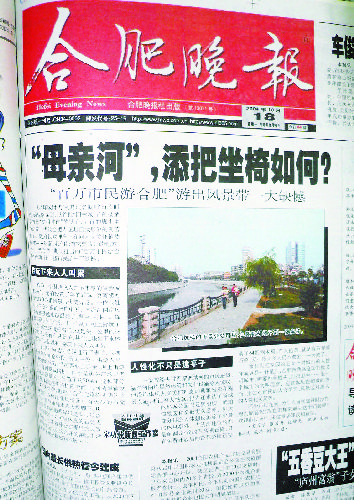

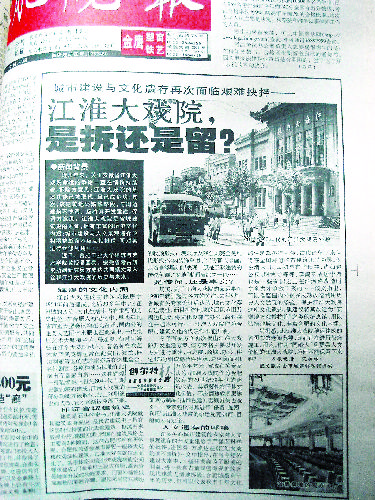

一声春雷,满城飞絮,杏花公园看杏花;遍地乡音,滨湖惊泓,合肥晚报最合肥! “杏花”是环城公园上的一颗明珠;“滨湖”是合肥走向世界的跳板!我们有幸成为欣赏风景的人,我们更有幸成为守护这座古城的号手! 50年弹指一挥,我们生活的这座城市犹如刚刚翻开的一本新书;50年风风雨雨,合肥人日日相伴的挚友——《合肥晚报》又是如何注解一个个城市前行足迹的呢? 合肥成长我们见证 合肥城市空间结构在不断优化,如果从城市总体规划正式实施这一年算起,省城的城市规划正好与《合肥晚报》同龄。在这50年的岁月长河中,本报作为城市规划最忠实的见证者,记录着战后合肥从废墟中成长起来的每一个历史瞬间。 1.“环城时代”有我相伴: 1952年从庐州城墙废墟上栽下的第一棵树开始,在她的子民怀揣着伟人那句“合肥不错”的评语激励下,开始步入长达半个世纪的“环城公园时代”。1956年合肥市第一轮总体规划开始实施,一直到1982年第四轮总体规划,“三叶展开,绿地楔入”的风扇形空间布局,已为合肥奠定了城市发展的基调。 “春天的故事”从上世纪80年代初正式使“环城公园梦想”开始实现。环城公园从1980年开始筹建,但由于当时存在争论被搁置下来。1983年10月8日,许多老合肥至今还清楚地记得,当天《合肥晚报》头版头条《庐州又传喜讯环城公园将着手兴建》向全市人民传递出一条振奋人心的消息。1984年3月8日,本报当天头版报眼醒目标题《环城公园今起全面动工兴建》,掀起合肥举市共建城市公园的热潮。接下来,本报又相继报道合肥“公园敞开化理念”,把城市作为一个大园林对待,敞开式环城公园得以建设,经过合肥园林专家吴翼、劳诚等一大批专业人士和全市上下的精心打造,1986年,环城公园终于捧回当年全国园林行业规划设计的唯一一个一等奖。 伴随着1992年版总体规划的出炉,合肥市的空间结构发生了新的变化,高新区、经济开发区(当时人们习惯称之为“新合肥”)和新站试验区的建设,基本奠定了目前省城空间布局。而随着1995年现代化大城市口号的提出,五里墩立交桥使合肥人为之振奋,一环、二环相继开工建设,总体规划再次作出修编并沿用至2005年。每一次规划的修编或城建浪潮中,人们都会看到《合肥晚报》站立在时代的潮头,奏出合肥图强的最强音。 2.三轮城建高潮: 《合肥晚报》作为市委机关报总是在第一时间浓墨重彩报道合肥市城市建设的一幕幕历史瞬间。 1983年9月,第一轮旧城改造开启了合肥迈向现代化大城市的步伐,本报在第一时间,全方位报道了市委、市政府开国内城建改造之先河——运用经营城市的理念,吸引社会资金投入到旧城改造洪流中来。后来,在本报的连续关注与宣传下,合肥的“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”16字方针被引入《城市规划法》当中,在全国推广。 就在“两路指挥部”号角还在人们耳边回响的时候,1995年省城的第二轮城建高潮在当年的3月初再次来到。3月初,本报连续在头版显著位置,纵深报道政府的决策,激发市民参与现代大城市建设的热情。当年6月开始,本报在显著位置开辟专栏全面报道五里墩立交桥建设,每一天的进展、每一项工程的幕后新闻、每一件感人事件……都能在《合肥晚报》上看到,每一个新闻现场都留下了合晚人奔波的足迹和汗水。 2005年4月13日,本报头版头条《芜湖路改造拉开省城干道建设新一轮序幕——景观大道演绎“春天的故事”》奏响了省城第三轮城建高潮的豪迈乐章。此后本报“宋功林新闻工作室”又连续推出独家专访——《芜湖路,究竟应展现怎样一幅画卷?》以及《芜湖路特色应发扬光大》等,与全市400多万人民一起感悟家乡的剧变。 3.翘首“滨湖时代”: 2002年8月,来自全国知名的三家规划设计院高调拉开合肥战略发展规划编制的帷幕,8月19日,本报整版报道《合肥未来应该怎么建设——合肥城市发展规划三大方案要点》首次报道了南京大学提出的“合肥未来城市发展的方向是:向南为主,辅以向东,建设滨湖新城区”。从此,合肥人一步步朝着充满生机的巢湖迈进,其间本报曾开辟“省城战略规划大家谈”等栏目,引导市民参与讨论合肥未来。 就在芜湖路开工建设不久,另一场事关合肥未来城市走向的大动作开始实施。2005年7月4日,本报头条《举市而为 排难而进 合力攻坚——合肥“查处违法建设战役”今天正式打响》,并同时推出4个整版,报道“大拆违”的各项准备工作,在全市引起强烈共鸣。其后一直到2006下半年,本报都在显著版面开辟“合肥大拆违”专栏,以最鲜活、最快捷、最详尽的报道展示“大拆违”中合肥强势崛起的态势。 第三轮城建高潮、“大拆违”对合肥的影响意义深远,已正式宣告合肥市重新寻找自己定位的强烈愿望。本届市委、市政府强势“亮剑”——打造现代化滨湖大城市,实现合肥“通江达海”走向世界的宏大目标。2006年5月25日本报A1版《合肥今“过堂”规划新图——“141”成为城市建设主干》正式向世人宣告:合肥新的城市框架已浮出水面,“一主、四辅、一新区”勾勒出合肥“滨湖时代”的惊世蓝图。 2006年春节后上班第一天,本报再次以头版头条位置刊发《滨湖新城雪中期盼大手笔——合肥新春“第一标”今全球招标》。备受关注的“141战略”重头戏——190平方公里的滨湖新区概念性规划及核心区城市设计方案征集公告当天开始全球招标。 本届政府的高效使“141战略”迅速得以实施,本报随后以政府“大建设”为主导,全面报道“现代化滨湖大城市”建设的台前幕后,先后开辟了专栏“大发展、大建设、大环境——重点工程篇征文”,推出了《人文驱动 生态先导——“大建设”,构筑合肥“新地图”》、《美丹路打造合肥“筑路新模式”》、《从“环城时代”迈向“滨湖时代”——合肥滨湖城:生态领航》等深度报道,见证了“滨湖时代”启动区建设等。 当好参谋引导性情 《合肥晚报》一直坚持以正确的舆论导向,当好党委政府的参谋,引导市民投身到合肥城市建设中。 上世纪80年代中期,当环城公园建设风起云涌的时候,本报率先提出将公园敞开,让市民融入其中,城园一体已成为当今城市公园的建设潮流,及至后来《动物园搬迁后,最终是“走向三国”还是“发展娱乐”?——敢问逍遥津路在何方》、《公园免费开放如何“吃饭”?——“杏花经验”能否推而广之》至今仍为市民所津津乐道。 1.呼唤新机场: 2002年3月20日,本报头版刊登《省城能否打造“1小时经济圈”?区域经济专家提出——合肥机场北迁,如何?》,独家挑起合肥人曾经想了很久却一直无人问津的话题。其间本报先后刊发了《合肥机场往哪迁?——众多读者热心探讨机场位置》、《变“单打”为“双赢”——专家主张:机场北迁,打造“滨湖新城”》、《本报报道引发讨论——“合肥经济圈”该不该“圈”?》、《合肥机场向北迁,等于是——黄金道上拔“卡子”》等。一时间本报开辟的“机场搬迁”专栏引来了无数家乡人的目光,各种智慧的观点在此碰撞,成为2002年省城建设中一个令人回味的话题。 此后,本报时刻关注着机场搬迁的一举一动,独家专访《专家坦言,二十一世纪合肥应该是这样——滨湖城新机场轻轨线北外环》使合肥新机场建设日益迫切。2006年4月27日,本报刊出《合肥大手笔建新桥国际机场——距本报率先提出建设新机场刚满4年》,终于使人们的梦想变成了现实。 2.寻找“合肥颜色” “大拆违”给合肥的影响仍在持续。2005年8月30日,本报《长江路建筑将有主色调》率先提出“合肥市城市主色调”话题,随后,在近半年的时间里,本报开辟专栏“建筑色彩大讨论”。社会各界纷纷参与为合肥“着色添彩”,《合肥建筑主色调不应“卡通化”——“大拆违”引发城市建设发展新思考》、《七嘴八舌畅谈主色调——“合肥颜色”该“徽”该“绿”?》、《为合肥“着色”需要大视野——建筑主色调应体现江淮儿女智慧》等追踪报道不断使这场讨论升温。当年12月,经过本报的连续追踪报道,市规划局组织国内外专家前来合肥会诊,终成正果《“合肥颜色大讨论”昨再经专家会诊——“偏白色”有望成为主色调》。 3.“母亲河”添把座椅 《合肥晚报》多年来一直把关注民生、服务百姓生活作为办报的宗旨。2004年10月18日本报当年改版首日,在头条位置刊发《“母亲河”,添把座椅如何?——“百万市民游合肥”游出风景带一大缺憾》,点出了城市建设过程中应体现人文关怀这一重大课题,赢得各界掌声。接着又陆续刊发《“座椅工程”缺憾引起共鸣——南淝河绿化带何时“落座”》、《“座椅缺憾”点到合肥一软肋——人文关怀促使“添把座椅工程”向多方延伸》等追踪报道不断将这场讨论推向高潮。经过本报呼吁,南淝河沿岸风景区内座椅等许多便民设施开始设置,同时在城市其他公共设施、游园里座椅等人文设施也陆续配套齐全,百姓直呼《合肥晚报》真是替市民想得周到。 其实,除了上述市民耳熟能详的案例外,本报还有许多类似的经典策划,为政府出谋划策,帮忙而不添乱,如1999年的合六路沿线开道口话题、逍遥津拆墙透绿、环城公园拆除酒店还绿于民等,都体现了《合肥晚报》一以贯之的对城市人文关怀的信念。 城市“文化” 我们守护 岁月如梭,50年来《合肥晚报》与这座城市息息相依,这里的一草一木、一路一桥都会成为她的牵挂。对城市文化的尊崇,包含对城市一条街、一幢楼、一座桥的文化传承与保护。 1.江淮大戏院保护 这是一场艰难的拉锯战。2002年5月30日,本报头版几乎用去一个版的篇幅推出重点报道《城市建设与文化遗存再次面临艰难抉择——江淮大戏院,是拆还是留?》,将江淮大戏院这幢见证合肥市建筑历史辉煌的古建筑即将“香消玉殒”的重磅炸弹引爆。见报当天,举市哗然。许多读者通过各种途径向本报反映保护城市遗产的强烈愿望。随后本报又在头条位置刊发各界呼唤《留下历史馈赠的遗产吧!》,江淮大戏院的命运一时间揪着许许多多合肥市民的心弦。本报在报道之余还主动出击,并征求民意和城市规划与建筑专家的意见,使有关方面暂停拆除。后来,本报《清华大学博士今亮出合肥保护建筑底牌——江淮大戏院的保护成为论证热点》等追踪文章继续保持守护这幢古建筑的高压态势。功夫不负有心人。2006年2月,本报独家报道终于使多年来关注江淮大戏院命运的人笑逐颜开——2月9日《江淮大戏院结束9年沉寂——昔日省城精品文化建筑恢复原貌重新开业》。 与江淮大戏院异曲同工的是2004年5月8日本报头版头条推出的《破与立面临抉择——“光明影都”迷失于三孝口?》连续报道,也同样起到立竿见影的效果。目前,这座记录合肥文化产业发展历程的建筑改造工程已暂时停止。 2.保护法梧传佳话 50年来,《合肥晚报》之所以能成为市民的挚友,并在日益激烈的市场竞争中屹立潮头,主要得益于我们有着强大的民意基础。有了百姓的支持,我们就不会轻言放弃。2005年暮春的那场“保护法梧”行动是本报信守承诺的最好注脚。 2005年3月初,有关部门准备对芜湖路、六安路、宿州路的法梧进行更换,并通过本报征求意见。本报编辑部早会部署选题时一致感觉事关重大,法梧是城市遗产,其生态功能曾惠及几代市民,也为合肥问鼎全国首批“园林城市”立下汗马功劳,留下这些见证合肥半个世纪风雨的大树迅速形成共识。3月28日,本报在头条位置独家推出配图报道——《法梧绿染城市情连百姓——市民呼吁:三条路要把绿荫留住》,并连续推出《换不换法梧不能拍脑袋》、《“三路换树”激起串串涟漪——法梧,给合肥市民留下些什么》、《文史专家细说合肥法梧历史建议尽量保存城市遗产》,还不间断跟踪动态,及时反映市民意见和合肥历史上保护树木的背景新闻,一连串动作不断向试图砍树者施加压力。后来,在市委、市政府干预下,芜湖路法梧绿荫终于得以保留,而且通过道路改造进一步加强保护并登记造册、定位。 此外,我们对合肥市的城市建设还经常提出建议或策划重点报道,对保护合肥的城市环境和历史遗存奔走呼号。如2002年全年专题报道“打造合肥塞纳河”,使“母亲河”发生了翻天覆地的变化;2005年4月份连续报道的《合肥市民盼了多少年的“中水回用”突遇厄运——“环城活水”遭谁“腰斩”?》为环城水系不受污染直面政府部门,直到事情圆满解决。 ·本报记者宋功林·

|

不支持Flash

不支持Flash

|