震区老人用自己备用棺材埋葬遇难儿媳

失去了妻子,高世珍的儿子精神一下子垮了

失去了妻子,高世珍的儿子精神一下子垮了

高世珍的家人在废墟前继续生活

高世珍的家人在废墟前继续生活

部队帮灾民搭建抗震棚 摄影/本报记者 郝羿

部队帮灾民搭建抗震棚 摄影/本报记者 郝羿

龙门乡抢险救灾工作刻不容缓 摄影/本报记者 袁艺

龙门乡抢险救灾工作刻不容缓 摄影/本报记者 袁艺

“昨天下午,在震中芦山县龙门乡,记者发现村边有一座新坟,孤独的老人高世珍用给自己备的棺材下葬了20日在地震中遇难的儿媳。孙女仅仅从县城回来看了一眼母亲的坟茔,就赶回县医院救治伤员。对于未来的生活,高世珍说还得靠党和政府,“房子塌了,人也没了,我们自己再怎么努力也不可能像过去一样了!”好在曾经摔骨折过的她身体还比较硬朗,她说自己的精神不会垮。”

龙门·故事

村边那座新坟

这是4月下旬的龙门乡隆兴村。地震后的第二天。

从公路旁一条狭窄的小路往里走,绕过村舍、竹林、石板桥,76岁的高世珍从土坎上颤颤巍巍地下到一片油菜地里。一座水泥新坟赫然矗立在地头:半圆的坟体抹得很粗糙,尾部的砖坯依然可见;一米多高的墓碑,上面还没有刻一个字;一只白瓷碗盛满了菜粥,前面是一大堆焚透的香和纸钱。

这是她儿媳妇王群的长眠之处。4月20日早晨,45岁的王群正准备出门去拉沙子,却遭遇突如其来的地震,刚走到门框边,就被轰然坍塌的墙体砸在下面,生命就此终结。21日一大早,她的出殡仪式匆匆举行,村里男女老少自发来为这个善良而不幸的女人送行。而她的棺木,用的是高世珍本来预备留给自己的。

还有什么比“白发人送黑发人”更悲伤的呢?高世珍伏在坟上,带着哭腔地述说着儿媳的好:“她这个人既孝顺又能干,脾气好,对我很好,对邻居乡亲也很和善。”在婆媳关系复杂多事的农村,这样的评价确实相当罕见。“她就是腿脚有毛病,走不快,结果被门槛绊倒了。”高世珍这样解释。

而已经变成废墟的二层楼房,是高世珍的儿子儿媳妇在2005年修建的,为此他们积攒了好多年。“两口子就靠养猪和喂兔子一点一点地存钱,当时在村里还是很风光的。”今年本来准备扩建猪舍,多养些猪,谁知厄运袭来,高世珍儿子的精神支柱一下子倒了,躺在简陋的帐篷里一言不发。脚那头摆放着一个瓦钵,用来祭祀妻子、尚未燃尽的香蜡竹签仍插在里面。

20日早晨5点半,高世珍就带了十多斤青豌豆出发去集市上卖,已经和人谈好了价钱,10块钱一斤,还没交钱地震就发生了。她着急之下赶紧步行回家,看到的却是已成瓦砾的房子和停止了呼吸的儿媳妇。

选墓地、砌坟、下葬,一切都是仓促的。王群的女儿张艺川是芦山县人民医院外科的护士,闻听这一噩耗之后,昨天请假回家料理母亲的后事。高世珍说,孙女只是看了母亲最后一眼就回医院了,“她说我妈的命已经不可能挽回了,而那么多伤员还需要人照顾。”按照当地的风俗,在她守孝三年之后,才可以以女儿的名义为去世的母亲在墓碑上刻字。

对于未来的生活,高世珍说还得靠党和政府,“房子塌了,人也没了,我们自己再怎么努力也不可能像过去一样了!”好在曾经摔骨折过的她身体还比较硬朗,她说自己的精神也不会垮。不过在从墓地回家的路上,她正巧碰见亲家母即王群的母亲,没聊两句,对方就流泪了,惹得她的眼圈也迅速红了。

而王群的新坟,纸钱仍在冒烟,饱满的油菜荚环绕四周。文/本报记者 周春林

摄影/本报记者 郝羿 袁艺

龙门·现场

堵车 伤员只能背出去

4月21日9时30分,记者途经震中龙门乡,在马牛山围塔村路段遭遇堵车,一阵急切的呼喊声沿着乡村公路传来。

记者闻声向前方公路走去,公路只有四五米宽,两边是高山和陡坡,沿途大大小小的车辆双向堵了近一公里。在去往龙门乡方向,一群人正围在一辆黑色小轿车旁,透过摇下的车窗,可以看到一位老大娘头上裹着带血迹的纱布,痛苦地呻吟着。

“前面堵的车太多,等疏通可能来不及,我们还是把老大娘背到对面堵车的尾巴上去吧。”这时,一位着迷彩裤的小伙子气喘吁吁地跑到小轿车旁。

在司机、迷彩裤小伙子和一位空军中尉的帮助下,一位路人俯身蹲在地上,“来,我先背一段。”沿途车辆和路人见到运送伤员,纷纷让开道路,有几人还跑过来搭把手。

大约两三百米后,空军中尉接力背过老人,继续向前一路小跑。记者发现,运送老大娘的司机并没有跟过来,于是问拎着老大娘行李的迷彩裤小伙子,“那位司机怎么没来呀,他是老大娘什么人?”

“他不是老大娘亲人,而是新津来的志愿者,我们运送伤员在路上碰到的。”迷彩裤小伙子说,老大娘是宝盛乡中坝村人,当天早上才被搜救出来,头上受了伤,而且说胸口疼,需要紧急送到条件好一点的医院,因为从宝盛乡到龙门乡的道路中断,迫不得已从太平乡转道去龙门乡。

“妈,妈,你咋个了?”突然,记者看到一位也拎着行李的中年妇女跑着向运送伤员的队伍追过去。

中年妇女叫李小霞,是老大娘的女儿。她和乡里的很多人都在成都打工,地震后不知道家里的情况,专门赶回家看老人,没想到在这里遇上了。

等记者和中年妇女追上运送伤员的队伍时,已到了堵车的尽头,司机一听是送伤员,二话没说拉上伤员掉头就往龙门乡驶去。文/新华社记者 黄书波

龙门·救灾

道路成为灾区最稀缺资源

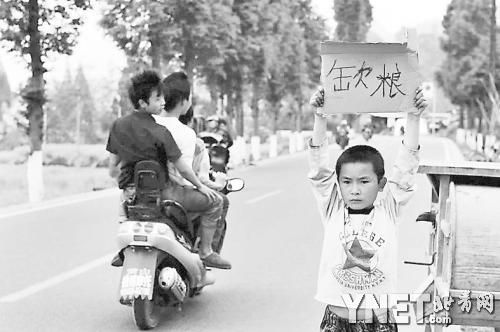

本报讯(记者 周春林) 昨天下午,记者从芦山县城前往龙门乡及太平场,发现沿途房屋损毁严重,不少村民反映灾区缺粮缺水,缺少帐篷,而救援物资不能迅速送达偏远之处。

越往里走,行进速度越慢,由于道路很窄,包括救护车和抢险工程车都堵在路上,半天动弹不得。路的一侧是悬崖,极容易滑坡,不少车辆不得不半道折回。道路成为灾区最稀缺的资源,抗震指挥部呼吁社会车辆减少进入灾区,这是刻不容缓的现实需要。

记者从成都军区抗震救灾联合指挥部了解到,救灾部队进村入户搜救已经全面展开,解放军42医院、37医院和成都军区总医院医疗队正分别进入灾情较重的芦山县龙门乡。