百余名农民被骗孤岛 悲惨遭遇宛如包身工(组图) | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年12月12日19:37 法制周报 | |||||||||

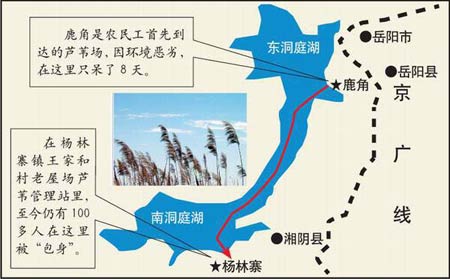

虽然都是农民的手,但割过芦苇的手(右)就是不一样  包身工打工场地 打开湖南地图,在它的西南角上,可以发现这么一个地方——通道侗族自治县,位于湖南、广西、贵州三省(区)交界处。 在这个偏僻的小县城里,最近曝出一桩惊人事件: 100多名农民被骗去洞庭湖孤岛上砍芦苇,其悲惨遭遇类似夏衍上个世纪二三十年代描述的“包身工”!

12月3日,记者通过20多个小时的长途跋涉,来到湖南通道县溪口镇北堆村。淳朴的村民得知记者来到山寨,奔走相告,欢迎为他们维权的记者。背上沉重债务、又被骗去岳阳割芦苇的江桂和激动地说:“记者同志,你们一定要为我们说话啊!” 洞庭孤岛惊现“包身工” 经过1个多月的颠沛流离,江桂和又回到了青山碧水的通道老家。2004年国家拨专款修建好的标准公路,使这个古老的村寨有了一丝现代化的气息。 12月6日清晨,记者推开了江桂和家的木板门,他正在和妻子吃早饭。一只大黄狗突然蹿了出来,在主人的吆喝下才停止吠叫。一口铁锅放在火炉上,米饭、素菜、红薯等煮成一锅,这就是他们的早餐。时至冬季,窗户上没有挂任何挡风的东西,一抹阳光夹杂着刺骨的寒风从窗口和木板的缝隙中透了过来。 割芦苇,工头承诺每天80元 今年10月,商人模样打扮、来自益阳沅江市的张少波打破了村寨的宁静。“去洞庭湖旁割芦苇吗?每天可以赚80元,体力小的人最少也能赚40元一天,想干多久就干多久。”张少波如此向村民承诺。为了让村民们相信自己,他找来了当地的“亲戚”粟保德和唐孝坤做说客。 有了这两个当地人的游说,村民们动心了。张少波说,割一把芦苇算工钱0.7元,一个强壮劳动力一天可以割100多把。村民们细想,就算是没有80元一天,至少几十元一天总有吧,一个月千多元的工作,这对一些没什么经济来源的农民来说,已相当具有诱惑力。 上贼船,六旬老妇也去了 在广东中山市打了5年工的陆大清听到这个消息后,第一反应就怀疑其中可能有诈。 “现在一个月能赚2000元的工作已十分难找,特别像这样的纯体力活,完全就是廉价劳动力呀。”陆大清说,由于当时没抓住什么把柄,所以他也不敢明确反对。 为着工头承诺的80元一天的工资,第一批民工59人很快就招齐了。江桂和告诉记者,去洞庭湖割芦苇的农民主要来自通道县溪口镇的北堆村、下寨村,菁芜洲镇的八路村、寨头堡村、小江村等地。大多是40到50岁的中年人,其中一个名叫石香其的今年已经60岁了,虽然家里有儿有女,可为了赚钱糊口,也跟着丈夫一起去了。 10月10日,江桂和带着妻子,随同老乡们一起出发了。临行前,心想一到工地就可以开始工作,他身上只带了300元钱。 量太少,阵地转移到孤岛 乡亲们最开始到达的地方是岳阳市鹿角镇,这里地处岳阳市内的东洞庭湖。一眼望去,洞庭湖上的芦苇没有尽头。看到这场景,江桂和笑了,心想就算起早贪黑也要拼命干,好早点还清家里的债务,供子女们读书。 然而没几天下来,大伙就发现有些不对劲。不管怎么拼命干,每天也达不到原来想象中的100多把的数量,体力弱的甚至只能割30多把。没有割芦苇的经验,工作量又完不成,不仅让工人们十分气馁,就连包工头张少波也焦急起来,他深入到芦苇滩中探查原因,发现原来是这里的芦苇好几年都没有割过了,非常硬,有大拇指那么粗。 张少波决定另辟一个赚钱的地方。8天之后,他带领大家离开了鹿角镇,坐上一艘机动船向南洞庭湖出发。事实上,这个地点也是他早已联系好的。 机动船沿着水路一直开到汨罗市杨林寨镇,在一片芦苇笼罩的孤岛上,船停了下来。59人的队伍走到这里只剩下46人,其中10多人因心存疑虑,已先行回了老家。 六名“包身工”拼死逃离孤岛 “你别过来,过来我把你推到洞庭湖里去,同归于尽。”这是江桂和逃离孤岛那天对张少波说的最后一句话。11月17日,在经历38天“包身工”生活后,江桂和终于跳上了高价租来的渔船。没想到,闻讯赶来的张少波出面阻拦,背后还跟着一群打手,见江桂和6人已经上船,只好作罢。 起早摸黑 用芦苇把子当餐费 从鹿角到杨林寨,刚上孤岛的江桂和每天都有干活的激情。为着100把的目标,他每天早上天蒙蒙亮就起床干活,空着肚子,一直要干到上午10时许,才回家匆匆吃早饭。 包工头把46名工人分成4个小组,每组负责一片芦苇进行工作,每个星期支付300元一组的伙食费。工人们就凭这伙食费去老板规定的“商店”购买大米、蔬菜。“卖米卖菜的人也是老板的亲戚,萝卜、冬瓜、白菜一律1元一斤,这比陆上的价格要高出好几倍。”江桂和告诉记者,他每天需要支付3元钱的伙食费,给做饭的师傅支付2元一天的工钱。 “没有钱支付,我们就用芦苇当钱用。”令人不可思议的是,在这个孤岛上,用3把芦苇就可以支付这2元的费用,芦苇成了劳动交易的“货币”。 吃完早饭,工人们利用饭后简短的休息时间开始磨刀,然后开始第二次开工,这一次要熬到下午3时才可以吃中饭。 “捆芦苇比割芦苇更困难,需要完成两道工序,前一天割的芦苇来不及捆,第二天就必须捆好。”江桂和说,工钱是按芦苇把数计算的,把它捆匀称,捆到达标十分重要。 “甚至有人晚上也加班,靠月亮微弱的光线,还可以多干3个小时。”江桂和说,一些愿意吃苦的年轻汉子经常这样干,而他自己却不敢这样冒险。“弄得不好,镰刀就挥到脚上去了。”卢安财就是其中一个被镰刀砍伤的工友。 洞庭湖里的水十分浑浊,澄一个晚上才可以变清。而岛上只有一口水井,很难满足几十个人的吃用。要想打一桶井水,工人们必须多走两三里路程。 环境恶劣 工人只能睡芦苇棚 “孤岛上只有芦苇,其他什么也没有。”江桂和来到这个芦苇岛上之后,发现这里“确实不是人住的地方,就是个荒岛,没有电,没有人住,手机信号也很弱,通往陆上的工具就是机动船”。 每个星期,机动船往岛上送一次食品,满足50多人的饮食问题。荒岛上唯一能说明有人来过的标志就是管理站,这个100多平方米的红砖房子便是大伙的避难所。然而,这里并不是“包身工”们所住的地方。 芦苇管理站站长刘某、包工头张少波、粟保德,以及他们的家属下属20多人便住在这里。“只有下雨的时候,我们才能到这里来避雨。”江桂和说。 工人们的房子是用芦苇搭建起来的,房身用芦苇筑成,地上铺一层厚厚的芦苇,便成为一张床,再铺上从家里带来的棉被,往屋顶上铺一层防漏的薄膜,这便成了工人们长期居住的“家”。 有人倒下 工头称有血吸虫病 喝洞庭湖的水可能得血吸虫病的传言在工友们中散开了。然而,这并非危言耸听,唐友焕就是最先倒下的工友。一天早上,刘时海喝了不干净的水后,果然发了病,全身上下出现红疹,脸开始肿起来。 “这很可能是流行性疾病。”包工头张少波非常担心,如果这种病在工人中流行,他这个芦苇场就要大受损失了。而此时,岛上什么药品也没有,更不用说什么医疗保障人员。 张少波赶紧与外界联系,把唐友焕送上了岸。幸好,病源并没有扩散。 水太脏了,工人们向芦苇场管理站提出再打一口水井的要求,可一直没有下文。而管理站墙壁上“注意饮食卫生,杜绝血吸虫病”的标语却赫然在目。 “岛上连一粒感冒药丸都没有,得了病只好硬撑。”同是北堆村村民的陶技池如是说。他是第二批加入割芦苇队伍的人,领队的是同村的唐少坤,这次一共来了五六十个人。 陶技池告诉记者,芦苇场管理站把大片大片的芦苇地承包给工头张少波,张少波对外称与当地的粟保德、唐孝坤是“亲戚”。而粟、唐两人则成为其在通道县招工的头目。 工钱纠纷 农民工彻底失去信心 看着一天天堆积起来的芦苇,工人们喜出望外,心想只要运走了这些芦苇,就可以计算自己的工资,赚到满意的收入。 “包身工”割来的芦苇大量地送往附近的造纸厂,而割芦苇的工钱却被层层盘剥下来。陶技池说,管理站收购芦苇时支付1元钱一把的工资,而工钱算给工人的时候,就只有0.66元一把了。这自然是层层盘剥减下来的。 “量把围的时候,他们不算平均大小,而专挑小捆的来计算。”江桂和气愤地说,按照通常的想法,选最大、中等、最小三捆芦苇算平均把围是最合理的。可包工头不答应这样做。 江桂和说,他割的芦苇把,大的直径有1米多,最小的0.6米,相差比较大,采用平均方式计算是较为合理的。 陶技池是假装生病才逃回家的,在10天时间里,他割了300多把芦苇,按0.66元一把计算,才得工资198元,除去老板扣掉的伙食费,他没有赚到一分钱。 江桂和在一个多月的打工时间里,平均每天可割到60多把。粗略计算,一个月下来也能赚1000来元钱。可经张少波测算下来,工钱就被大量缩水了。 故意克扣工钱,“包身工”们忍受不了工头的无端盘剥,一个月之后,岛上终于爆发了第一次“罢工”,从通道过来的民工失去了原先的工作激情。 渐渐地许多工人意识到,是否真会发那么多工资还是个未知数。大家曾一齐向张少波讨要过工钱,可他明确地告知:过年的时候,可以发60%~70%的工钱,等岛上的芦苇全部割完了,工钱自然会发给大家。 望着浩渺的洞庭湖,一眼看过去,茫茫芦苇滩根本就没有尽头,江桂和失望了,他打算离开这个令人生畏的地方。 密谋逃离 冒险约见渔船老板 “何时才能真正拿到工钱啊!”与江桂和有同样感受的刘时海看着自己一手的血泡,不禁感叹,赚钱的梦想开始在这群“包身工”心中破灭了。 江桂和开始同张少波进行交涉,想要回这一个月的工钱,并上船离开这里。然而,来之前信誓旦旦可随时离开的张少波反悔了,“叫你们来,我花了路费和精力,你们现在就这样一走了之,不行。”一脸霸气的张少波不仅不给工资,还态度强硬地说:“除非你们拉一些人进来做工,不然就不会放你们走。” 通往陆上的办法只有一个,那就是船只,控制了船就控制了人们进出的自由。在孤岛上,张少波的船是不可能放人的,没有他发话,也没人敢送民工回家。 时间进入11月,天气渐渐变冷了,一连几天,天空不时飘着小雨。刘时海和江桂和虽然不是同一个组的工人,但住处相隔不远。 11月16日,两人又开始讨论工资的事,越想越不对劲。“张少波只是在拖延时间,多在这里留一天,我们就只能多给他干一天的活。”两人合计怎样才能逃离这个荒岛。 船,首先想到的就是船。在孤岛上做维修工的李师傅进入他们的视线。李师傅长期在孤岛上维修房子,每个月工资才300元钱,自己有船有手机。 “多给他些钱,应该会送的。”江桂和心里也在嘀咕,到底要给多少钱,他才肯送人呢? 经过一番讨价还价,李师傅终于禁不住高价的诱惑,同意送他们离开孤岛。 高价租船 六民工终于逃离孤岛 11月17日,天空下起了雨,浩瀚的洞庭湖开始狂风大作起来。江桂和夫妻、刘时海父子4人早早收拾了行李,想趁张少波不注意的时候离开这里。 下午3时,江桂和来到管理站的房屋内,想打听张少波的动静。因雨天无法干活,在管理站里躲雨的杨进兵告诉他,张少波昨天晚上睡得很晚,刚吃过午饭睡觉去了。这是个逃走的最佳机会,江桂和转身就走。 没想到杨进兵拉住他的衣服,暗暗地问江桂和:“听说你们要逃走?”前一天,杨进兵看见江桂和去找过李师傅,今天又看到江桂和来打听张少波的消息,一猜就知道他们想逃。 同为老乡的江桂和笑着告诉他,他们已经搞到船了,马上就离开这里。杨进兵听他这么一说,马上就决定加入他们的逃亡队伍,回自己棚子卷铺盖去了。 十几分钟后,杨进兵带着妻子也来到了湖边。可就在此时,李师傅告诉他们,他的船引擎坏了,要想马上走,得另外叫人来接,每人必须多付20元钱。为逃离孤岛,他们只好接受条件,前后一起给了李师傅196元钱。 半小时后,一艘渔船来到了孤岛。当6人登船正想离开的时候,张少波闻讯赶到了岸边。大声威胁说:“看你们敢走,我追也要把你们追回来。” 归心似箭的江桂和等人不再犹豫,终于逃离了孤岛,结束了1个多月的噩梦生活。冬天已经来临,一想到还有那么多人困在岛上,江桂和内心十分担忧:他们拿到工钱了吗,他们现在过得还好吗? 记者手记 谁为走出山寨的农民维权 夏衍的《包身工》高中时就已读过,但时隔半个多世纪后,在今日的中国如此相似的一幕竟又重演了。 贫穷让这些农民放弃了许多。他们放弃了争取权益的权利,放弃了爱惜自己生命的权利,甚至放弃了人身自由的权利。 笔者曾以一个文明人的姿态,建议通道的农民采用司法途径维护自己的权益,甚至责备他们的愚昧,不懂得向警方报案,埋怨他们对自己亲人的漠视。然而,走进通道之后,我的情绪完全发生了改变。我开始为这里村民的淳朴感到惊讶,为这里许多有过悲惨命运的人表示同情。 从通道到怀化,从通道到长沙,分别是250公里、800公里。“第一次见到记者”,感动的不仅仅是村寨的农民,更震撼了我的心灵。第一个走进这个山寨的记者丝毫没有骄傲起来,沿着村前那条新修建的水泥公路,思绪飞向了远方。 “国家对我们贫困县的政策是好的。”几百年、上千年,村寨没有变化,但改革开放的政策给这个山村带来了前所未有的变化。许多侗族同胞的子女上了大学,许多家庭买起了彩电,盖起了新楼房。同时,在北堆村,希望小学和信用社则用水泥、红砖盖起来了。 我们发现,这里正发生着一场传统向现代的大变革。他们仍保留着传统文化中的风雨楼和庙社,每逢农历的某几天,还会赶集,但这些传统在逐渐地变化和消融。恰遇北堆村赶集的那天,我们没有看到熙熙攘攘的人群,也没有看到五颜六色的民族服装和特产,取而代之的是热带水果和各种生产于现代化企业中的日用商品。他们早已脱下民族服装,讲的普通话绝对比闽南、港粤标准。确实,他们正在被现代化。 “你们现在的生活和以前比起来,发生的变化大吗?”说起现在的生活,江桂和等人的脸上都露出了笑容:进步是肯定的,只是速度上有千差万别。 到北堆村的第一天晚上,为了不惊扰村民,我们返回10多公里远的溪口镇寻找旅社。在不足一公里的小镇上,我住上了记忆中最便宜的旅社——房价5元。 通道太偏了,偏僻得没有多少人来光顾它。 在广东虎门镇一个五星级酒店里,我见到了一个从通道司法局走出来的律师。他告诉我,县里有许多人外出打工,身处繁华都市的他仍不时要为自己的饭碗担心,但作为一名司法者,他更愿意为家乡的老百姓维权。 是啊,谁来为走出山寨的村民维权。从他们惊诧的脸上,我意识到维权二字离他们有多么遥远。他们甚至还在企盼,好心的包工头老板能发发慈悲,把拼命干活的工钱还给自己。可是,不给或给少了怎么办?他们仍束手无策。 由此,我再次想到了制度,想到了法律,当法律成为真空时,什么鬼怪都有可能钻进来。本报记者 刘俊 文/图 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文 |

| ||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||