|

|

|

|

山里孩子穿凉鞋单衣过冬(组图)http://www.sina.com.cn 2007年12月13日09:34 云南日报

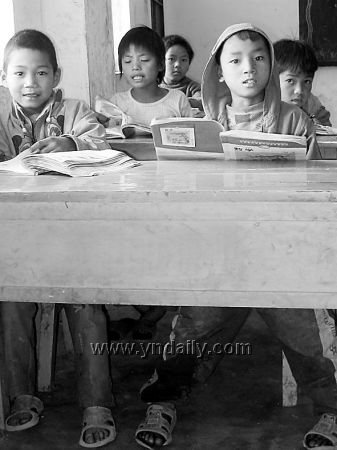

孩子们穿着凉拖(摄于那诺乡浪树村小学)  教室里的女孩穿着单衣(富库村小)  仅有的御寒家当(浪树村小) 山的那头总有山,像是一辈子都爬不完似的。简陋、贫困、闭塞的生活就这样开始于大山之中,他就是这样的一个生命。 在他的记忆中,从来没有人问过12岁的他,“普金龙,你过得还好吗?吃得饱吗?”而且,在这种普遍贫困的环境中,生活就被像一种麻木的机械运动加在了和普金龙一样的很多孩子身上。偶尔,在月亮升起来的时候,他们会对着那些模糊的山头,开始憧憬人们传说中的县城和美好的玩具,渴望着投进父母温暖的怀抱。而此时,倍感孤独的他们,却和父母天各一方。 冬天的脚步已在我们耳边响起,当凛冽的寒风从城里很多吃饱穿暖的孩子身边掠过,又吹进大山时,普金龙和周围的很多伙伴们正在风中瑟瑟发抖。可曾知道,这些孤苦的孩子将怎么度过寒冬? 迈着沉重的步伐,记者走进新平、元江的边远山区学校…… 直面“失语”的孩子们 新平彝族傣族自治县平掌乡距离县城150公里,是一个典型的贫困山区乡,而距离平掌乡政府所在地40公里的富库村则是贫困乡中的贫困村。在这样的大山中建起一座学堂颇为不易——富库村小学是当地唯一的“高等学府”。这个只有74名学生的学校始建于1996年,学校教室和师生宿舍都在两排平房内,至今已成危房。 床板上铺上一层纸板,然后再在纸板上铺一块布——这就是孩子们度过今年冬天仅有的家当。走进简陋的学生宿舍,12岁的五年级学生普金龙穿着一件满是破洞的单衣和一双凉拖鞋站在墙边,这就是他的御冬装备。 生活,这个字眼对普金龙来说也不过如此。他已经记不得爸爸妈妈长什么模样了,1岁那年,父亲死去,母亲改嫁,还没来得及享受童年的他一下子被逼到了严峻的现实中。寄养在大伯家的日子里,贫困的生活早练就了他的生存能力,什么累活都能干,什么苦都能吃。玩具,对他来说是想都不敢想的奢侈。 “吃得饱吗?”“嗯。”“有肉吃吗?”“很少。”面对记者的提问,他总是低着头,半天才从嘴里磨出个把字。事实上,不仅普金龙,整个富库小学的学生在面对记者时,绝大部分时间都是沉默的。 “他们见生人都怕,有的汉话还说不清楚。”一位学校的老师说,在这样一所学校,留守儿童、单亲儿童、孤儿几乎占到了1/3。 11月28日下午5点左右,恰好是学生吃晚饭时间,沉寂多时的校园终于热闹起来。在食堂里,同学们围着一大盆青菜汤,老师依次给学生的碗里盛上一勺,这就是学生每天吃的蔬菜。此外,学生每个星期可以吃到两三顿肉。那天刚好是吃肉的日子,孩子们8人一组围在一起,每组仅有一碗肥肉炒白菜,孩子们津津有味感觉很知足。“有肉吃,很开心。”夹到一块大肥肉的普金龙突然露出了一丝笑容。 心愿能见到爸爸妈妈 与父母幸福地生活在一起,钻进父母怀中撒娇,本是孩子们的天性。然而,对于这些父母长期外出打工的留守儿童来说,这无异于一种奢求。新平县建兴乡盘龙村小学共有150个学生,其中有87人住校,占了全校的58%左右,在这些住校生中,他们大多数都是留守儿童,上小学四年级的蒋宗庆就是其中之一。在她两岁的时候,她的母亲就离开家外出打工。 从小就跟爷爷奶奶长大的蒋宗庆只有在过年的时候才能见到母亲,而这样的见面通常也仅有两三天时间,平时当她想念母亲的时候,只能找出母亲的照片看看,天天与父母亲和爷爷奶奶一起生活成为她最大的心愿。蒋宗庆的父亲原来在当地的村委会任职,但是在国庆刚刚结束那天,父亲也辞职外出打工去了。这下,蒋宗庆已不再指望全家人能够生活在一起。“什么时候能全家人吃一顿团圆饭啊?”蒋宗庆时常感叹道。 在新平县建兴乡,像蒋宗庆一样的孩子不在少数。由于建兴乡地处海拔1700米以上的冷凉山区,农民辛苦一年下来往往连温饱都难解决,为了生存,他们不得不抛下年幼的孩子外出打工。 新平县建兴乡中心小学校长鲁加元介绍,全乡适龄儿童在校生是1235人,而留守儿童大概有470多人。 “父母外出打工后,通常把孩子留给了爷爷奶奶或者其他亲戚照顾,在这种环境下成长的孩子由于无法享受到父母亲的关爱,对他们今后的发展存在很多隐患。”新平县建兴乡副乡长何永祥说。 “我最大的愿望就是能见到爸爸妈妈,真的好想他们……”许多孩子这样说,记者注意到,每当孩子们提及父母,怅然的表情中还透着希望。 困境穿着凉拖鞋过冬 12月1日,记者来到距离元江哈尼族彝族傣族自治县县城约70公里的元江县那诺乡浪树村小学。走进校园,首先映入眼帘的是一栋崭新的教学楼,这让记者多少有些欣慰,然而走进学生宿舍,看到的却是另外一番场景:单薄的床板上几乎没有可以保暖的东西,没有被子,也没有枕头,条件稍好一点的有两床破毛毯,普通一点的就直接睡到了凉席上。要知道,这已是初冬时节,而这里毕竟是高寒山区啊! 此时,在学校教室,同学们正在认真地上课,让记者诧异的是,每个同学的书桌上都摆着编织袋或者塑料袋。这是干什么用的呢?一位同学告诉记者,这就是他们的书包。与新平县平掌乡的学生一样,这里的学生同样存在着衣服、鞋子少的情况,冬天来临,他们大多数都只能穿拖鞋或者凉鞋,而且衣服单薄。 该校校长张继伟说,学校共有248个学生,尽管2004年在玉溪有关单位的资助下,学校盖起了教学楼和学生宿舍,但是学生的学习用品却依然缺乏。 据了解,尽管玉溪市从2005年7月起实施了包括免课本费、免杂费、免文具费和对小学半寄宿制学生和初中困难学生生活给予补助的“三免一补”政策,但是由于区域发展不平衡等因素的制约,部分山区贫困学生依然存在着穿不暖、吃不好的情况,而拥有一套合体的衣服、一副球拍、一个玩具成为山区孩子的梦想。 新闻观察 贫困链遇上捐助尴尬 “我想要和爸爸妈妈在一起”、“我想要篮球、作业本”……迈着沉重的步伐,记者离开大山里的孩子们,耳边还回荡着他们稚嫩的声音。这个寒冷的冬天,他们该如何度过? 如果说,贫困山区的自然条件制约了经济发展,是导致当地劳动力外出务工,留下孤苦儿童主因的话,那么由贫困带来的后果则更进一步地加剧着一种心灵贫困的产生。通过对新平、元江等山区儿童的调查了解,记者看到——“贫困链”似乎已成为孩子们心头的隐痛。比如说,富库小学的不少孩子都来自于平掌乡羊山箐,这个落后的山村迫使着孩子们的父母外出打工,留下的孩子们都十分害羞和沉默,虽然不知道贫困的真正意义,但他们却有着对衣服、玩具的憧憬。再比如,记者采访到的很多家长,其精力都放在讨生活上,对于子女的教育、心理问题显得心有余而力不足。甚至一些家长坦言,一旦过了普九,就不会再供孩子读书,因为家庭已无力支付。 贫困链带来的,还有捐助物资在此遭遇的尴尬。通过民政扶贫和社会捐助等形式,一些山区小学校有了电视,甚至有了电脑。可捐助物资却在此断档——电视是有了,在大山中收不到信号;电脑也有了,可会电脑的老师如凤毛麟角。在新平某小学,一位校长无奈地说:“电脑,我们老师都不会用,你叫我怎么教学生?”更令人头痛的是,由于山区贫困,一些来自城市的老师都会想方设法调走。 捐助,无疑是解决当地贫困的一个直接途径。可在捐助中却也存在着问题。一位基层小学老师透露,如果是通过社会途径捐来的现金,一般都是从乡里划拨,由于程序上不透明,一些捐款很难直接送达学校和困难学生手中。而如果直接把钱拿给学生的话,由于学生年纪小,根本无法使用这笔善款,“许多同学的钱一交给大人们就没有了。”缺少监管,捐款很难在此发挥作用。 □ 本报记者 李继升摄影报道(春城晚报)

【发表评论】

不支持Flash

|

||||