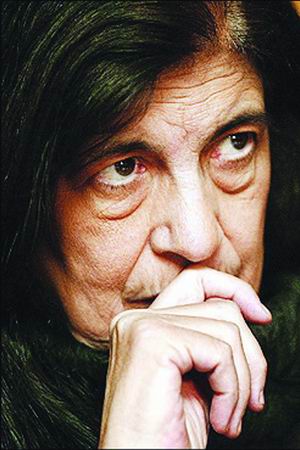

世界失去苏珊·桑塔格(图) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2004年12月29日23:51 新京报 | ||||||||||

“美国公众的良心”、女作家桑塔格因乳腺癌在纽约病逝,享年71岁

当代世界最为著名的知识分子之一、美国女作家苏珊·桑塔格于当地时间12月27日上午因乳腺癌在纽约病逝,享年71岁。 桑塔格在纽约曼哈顿的一家癌症治疗中心去世,据她的儿子戴维·里夫称,1977年她就被诊断患有乳腺癌,为医此顽症她曾在欧美多家肿瘤医院就诊。 作为一位作家和知识分子,苏珊·桑塔格(SusanSontag)致力于从个人经验出发对现实进行批判,影响力不限于文学。从早年反对越战,直到最近的“9·11”事件,她的社会批判产生了广泛而深远的影响,被誉为“美国公众的良心”,是西蒙·波伏娃、汉娜·阿伦特之后西方最重要的女知识分子。 桑塔格的朋友、《新共和》杂志文学编辑莱昂·威瑟提尔评价说:“贯穿桑塔格一生写作的主题是在道德和审美之间达到平衡。她总是能让笔下事物焕发新意,即使是不同意她观点的人也不得不承认她文字的魅力。” 针对有人批评她好出惊人之语,桑塔格最近曾经辩解过:“我写一些还没有人写过的东西,人家于是都说我的东西赶时髦。我原先以为是在为大众服务,跟大家分享发现新事物的乐趣;可是如果我这样做惹来赶时髦的批评,那就去他的吧”。 现在,她死了。人们只能通过她的书来理解她,尽管她曾经说过:“其实我不想写东西———我想握着别人的手直接沟通。” 桑塔格热在中国 一个错位的文化英雄 得悉桑塔格的死讯后,多位桑塔格的研究者和推介者表达了自己的悲痛,并在接受本报记者采访时,对桑塔格在中国的影响做了简单的回顾和反思,他们大多认为,桑塔格在中国的形象有着严重的错位。 知识分子品格的样本 文艺评论家张闳认为,桑塔格对中国知识界来说不只是知识和学问的对象,更是知识分子品格的样本。他说:“中国当下知识界与桑塔格是格格不入的,并不是说她的作品难读难懂,而是她的知识分子的精神气质跟我们是格格不入的。我们的文化界、艺术界还被种种知识神话笼罩着,桑塔格被拉入这个架构中,被当做文化英雄,跟她的精神本质是毫不相干的,甚至是相悖的。” 另一位评论家朱大可认为,有许多人在阅读和谈论这个女人,但她仅仅是中国文人的谈资而已。朱大可表示,在他看来,整个中国能够与桑塔格达成心灵默契的,只有寥寥数人。不仅如此,假如苏珊是一个中国人,那么她将苦度余生,因为她首先是桀骜不驯的反叛者,而后才是为书斋读者存在的作家。尽管中国媒体在大肆炒作她的事迹,但她在中国将不能摆脱“学术花瓶”的命运。 社科院外文所副所长陆建德则表示,尽管中国现在有桑塔格热,但国内对苏珊·桑塔格的研究其实还很不深入,文化界很多人对她的推崇,仅仅是一个对前卫人物做出的姿态。社科院外文所原计划在一两年内邀请她到中国访问,想不到她却突然离去。 非小说作品译本将出全 上海译文出版社总编助理赵武平向记者介绍了桑塔格作品在中国的出版情况。他表示,译文社已经出版了《反对阐释》、《重点所在》、《疾病的隐喻》三本书,还会陆续推出她对美国出兵伊拉克看法的作品《他者之痛苦》,以及其他两本随笔集,这样基本会出全桑塔格的非小说作品。此外,他刚刚收到了桑塔格英文版的短篇小说集《我等之辈》和中篇小说集《我们的生活方式》、剧本《床上的艾丽斯》,他们将在近期决定是否推出中译本。 据赵武平介绍,国内出版过桑塔格作品还包括小说《火山情人》、《在美国》和论文集《论摄影》。 本报记者术术 人生焦点 萨拉热窝排戏 南斯拉夫内战期间,桑塔格在种族屠杀的阴影下奔赴战火纷飞的萨拉热窝。在一个位于炮火之下、由烛光提供照明的剧场里,她带领一个由当地各族人组成的剧团排演了经她改编的《等待戈多》,引起世界瞩目。 耶路撒冷领奖 2001年5月,桑塔格获得两年一度的耶路撒冷国际文学奖,但她面对以色列人发表演说《文字的良心》,指出除非以色列人退出占据的巴勒斯坦土地,否则不会有和平,在以色列引起轩然大波。 “9·11”事件 “9·11”事件后,桑塔格发文质疑政治领袖与媒体、专家都在夸大恐怖主义的威胁,与全美,甚至全球的舆论“唱反调”。结果她成为众矢之的,甚至有报纸社论直指桑塔格为叛国者。 “虐俘事件” 今年5月23日,她在《纽约时报杂志》发表《他者之痛苦》一文,把美国士兵在阿布格莱布监狱虐待伊拉克囚犯的事件与萨达姆的行刑队、纳粹相提并论,对暴行进行质问。(周文翰) 生平 苏珊·桑塔格1933年1月16日生于曼哈顿,从小喜欢埋头读书,15岁进入加州柏克莱大学,一年后转入芝加哥大学,此时已经被誉为天才。之后她先后在哈佛大学、牛津大学、巴黎大学求学。 17岁时,她与社会学讲师里夫相识仅十天即闪电结婚,两年后生下儿子戴维。26岁时在从巴黎回国的路上与丈夫离婚,之后开始在大学任教、著书,并从上世纪60年代开始为各期刊撰写评论,由此成为活跃于纽约文坛的评论家。 1963年出版第一部小说《恩人》,赢得女哲学家汉娜·阿伦特的激赏,1966年结集出版了她最重要的一部评论集《反对阐释》,确立自己的地位。到了晚年,荣誉追身,她接连获得了2000年的美国国家图书奖、2001年耶路撒冷国际文学奖、2003年德国书业和平奖等。 创作 苏珊·桑塔格最为人所知的是众多的评论,她的评论对象从结构主义人类学、法西斯主义、色情文学,到日本科幻片乃至当代流行音乐,往往得风气之先,引起知识界广泛关注。 令她名噪一时的《反对阐释》出版于1966年,收录了她评论加缪、萨特、戈达尔等人的论文,迅即成为学院经典,“美国最聪明的女人”的称号不胫而走。1978年的《疾病的隐喻》肇自1975年间她与乳腺癌搏斗的经验,反思并批判了结核病、艾滋病、癌症等如何在社会的演绎中一步步隐喻化,从“仅仅是身体的一种病”转换成了一种道德批判,成为社会批判的经典之作。 1992年桑塔格出版的第三部长篇《火山情人》曾登入畅销排行榜,是她最雅俗共赏的一部作品;而2000年面世的小说《在美国》为她赢得当年的美国国家图书奖。(周文翰)

| ||||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国际新闻 > 正文 |

|

| |||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |