|

|

|

|

|

约翰-厄普代克:我自己就是“兔子”http://www.sina.com.cn 2008年02月13日17:08 外滩画报

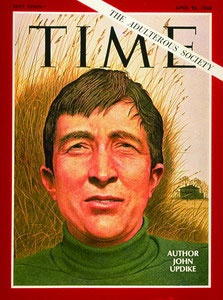

约翰-厄普代克登上《时代》杂志封面  约翰-厄普代克近照  《兔子,跑吧》中译本封面 约翰•厄普代克(John Updike)获过两次普立策奖、两次美国国家图书奖,以及欧•亨利奖、国家书评协会奖等各项图书大奖。然而半个多世纪来,他的文学成就、他对性和宗教的态度始终备受争议。他最著名的作品《兔子四部曲》中译本,近日由上海译文出版社推出。 一个作家活得太长、写得太多大概不是什么好事。约翰•厄普代克作为美国文坛的常青树,就老是被我的朋友们戏称为“垃圾桶”,50 年来的《纽约客》、《纽约时报》、《纽约书评》到处有他的文章,而且不挑不拣什么都写,跟垃圾桶一样随处可见稀松平常。人老了唠叨了招人烦了,倒很容易让人忽略他曾经的青春无敌。 厄普代克成名很早,22 岁便开始在《纽约客》上发表作品,获得过两次普立策奖、两次美国国家图书奖,以及欧•亨利奖、国家书评协会奖等各项图书大奖;他的《兔子四部曲》两年前被《纽约时报书评》评为“过去25年中出版的最佳美国小说”之一,有人称之为“美国断代史”,有人称之为“中产阶级的灵魂写照”,《泰晤士报》的安东尼•奎顿则称:“该系列小说全面展示了厄普代克作为观察者和描述者的卓越天赋。它们达到的是一种成为美国社会史和情感史的高度。” 兔子 1960 年,《兔子四部曲》第一部《兔子,跑吧》(Rabbit,Run)问世,描写一个年轻人哈利因为不满平庸的生活而离家出走不断逃跑的经历。在之后的30 多年中,厄普代克一发不可收拾,接连写出《兔子归来》(Rabbit Redux)、《兔子富了》(Rabbit Is Rich)、《兔子歇了》(Rabbit at Rest),一部好过一部,勾勒了“兔子”哈利的一生。“兔子这个人物对我来说代表着身边的人理解美国的方式,我通过兔子的眼睛看到的世界常常要比我自己看到的更值得讲述。”厄普代克如是说,“人们常常问我兔子会怎么看‘9•11 事件’,兔子会怎么看小布什,这我可说不准。我让他死了。人永远不知道自己什么时候会死,所以我50 多岁的时候就决定先把他解决了,省得万一哪天我死了他还悬着。不过我觉得兔子可能会支持政府打伊拉克,就像他当年支持越战那样。如果他活着,他大概会住在佛罗里达州,在车上贴星条粘纸;‘9•11’之后,他肯定会插小国旗的。他老婆可能会有些疑虑。” 在出版《兔子四部曲》的克瑙夫出版社工作了40 多年的朱迪斯•琼斯对兔子的死很不满:“虽然我既不想住在哈利的隔壁也不想跟他吃饭,但我就是喜欢读他的故事。约翰总是有一种悲天悯人的情怀。哪怕对哈利这样一个庸人甚至一个讨厌的人,他也充满了同情,他从不会鄙视自己笔下的人物。”《兔子四部曲》中充斥着性描写,这也是厄普代克小说的一大特色。《兔子,跑吧》出版时美国社会整体氛围极为保守,《裸体午餐》、《北回归线》这样的书都因为害怕惹官司而不敢贸然出版。《兔子,跑吧》里光对妓女鲁丝就有长达8 页的描写,出版时自然需要格外小心。据说厄普代克很担心《兔子》给自己招来官司然后输得精光,留下4个孩子喝西北风。他还特意嘱咐出版商阿尔弗来德•克瑙夫:“也许你应该找个律师来检查下书里的色情段落。”等到克瑙夫找来律师时,厄普代克却说:“我这会儿来不了,我在暑期主日学校(按:Sunday School,教会为向儿童灌输宗教思想,在星期天开办的学校)教课呢。”性与宗教,统统是厄普代克的大主题,在这里打了个小小的照面。 女人 热爱八卦的朋友敦促我:“你去考证一下厄普代克到底有多少女人。他书里那么多性描写,估计没有过一打女人是写不出来的。”我倒宁愿相信厄普代克笔下的性事是出于想象。他承认暗恋过桃丽丝•黛(Doris Day),也梦想过拥有埃尔罗•弗林(Errol Flynn)的男性气魄,但他从6 岁起就深受牛皮癣的困扰,羞于见人,这种痼疾令人“感到有一种异物在侵蚀你的身体,把你从健康幸福的正常人群中分离出来”。厄普代克曾自嘲“文艺阳光先生”,不光是指自己的好脾气,也指为了治疗牛皮癣而不停地晒太阳。他一直将这种病视为残疾,“有这种残疾,是很丢人的。这逼得我要比平时更冒险、更大胆。我心底里是个谨慎、保守的人,如果不是皮肤病,我也许永远不用离开纽约,在《纽约客》编辑部养老就好。但有了这种病我就得离开工作的城市,去有阳光的地方,去海滩,靠当自由撰稿人养活自己”。结果太阳晒得太多,他又得了皮肤癌。 对外貌的极度自卑影响了他看女人的眼光。比起许多热衷于赞美女性的作家来说,厄普代克对女人并没有多少亲近感。他自称写作时感觉时间过得飞快,而帮老婆打理花园时则觉得度日如年。他笔下的女性要么爱吃醋要么爱报复,要么幼稚要么极端,以至于有人说“我绝不想跟厄普代克笔下的任何一个女人共度一生”;他的性描写不是嫖妓就是通奸甚至公媳乱伦,少有正常和谐的夫妻关系。我想,在生活中,厄普代克不会是个特别招女人喜欢的男人,至少不太会招看过他书的女人喜欢。1968 年的小说《夫妻们》(Couples)描写了小镇中产阶级家庭组织的换妻派对,令他荣登当年4 月26 日《时代》周刊的封面,大标题赫然印着“通奸社会”(The Adulterous Society)。2005 年他的小说《村庄》(Villages)入围英国老牌文学杂志《文学评论》一年一度的“最差性爱描写奖”长名单,小说中通奸的主人公这样赞美情人的私处:“它一点儿也不像菲利丝那儿。这个更滑、更简单些,体液没那么稠,不像酱汁,倒更像冻胶。”还好,这段描写最终不敌盖尔斯•克伦的《温克勒》,没有得奖。 厄普代克将性、宗教、艺术称为三种伟大的秘密。每到周日早晨该去教堂的时候,他就会心急。“没有宗教的生活对我来说就像缺了一种维度。你也许会说维度只是一种幻象,但人们已经这样生活了几千年。”他认为自己的艺术活动从某种程度上说是同宗教信仰紧密相关的。创造力是来自上帝的礼物,所以应该通过信仰上帝去报答。他成名了,他富有了,他比绝大多数人都幸运,如果还不心存感激,似乎有些忘恩负义。所以他爱引用威廉•詹姆斯的话自况:“如果人能够相信上帝,日子就会过得舒心愉悦;他们有未来的憧憬,受到崇高的感召。”说老实话,厄普代克让我想起了20 世纪中期著名的色情海报女郎贝蒂•佩姬(Betty Page),她笃信上帝,却也不惮于在镜头前颠倒众生。当别人问起她这其中的矛盾时,她无辜地眨着楚楚可怜的大眼睛说:“上帝赐给了我这种天分,难道我不该好好运用吗?”

【发表评论】

|