|

|

但愿平静的校园不再有枪声

|

|

|

|

|

对恐惧考试的人来说,或许曾在考试前夜有过这样的幻想:如果学校的教学楼当晚遇上恐怖袭击,就可以不用考试了。可绝大多数人也就是这么想想而已,毕竟和平发展仍是社会的主题,学校也还笼罩着一层神圣的光环,在象牙塔下使用暴力不仅是有辱斯文,即便是出现这样地想法也显得颇为邪恶。

在西方很多国家,出于历史和习俗的原因,学校拥有高度的自治权,校园的宁谧与和平不容侵犯,像军队这样的暴力机器被明令严禁踏入象牙塔的大门一步。这样的法律虽然保证了莘莘学子不会受到外来力量的粗暴干扰,可却难以防范学校内的兄弟阋墙。当尖锐的枪响一次次撕破朗朗的读书声时,人们回头发现,不少施暴者竟都来自校园高筑的围墙之内。

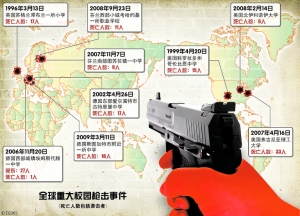

3月中旬,德国斯图加特市附近小镇温嫩登的艾伯特维尔中学发生一起校园枪击案,凶手是一名17岁的高中生,此人持枪闯进教室,对里面的学生和老师进行疯狂扫射,逃亡中又与警方枪战,最后共造成包括他本人在内的17人死亡。

这场令人冷汗直流的惨剧仅是近些年发生的一系列校园枪击事件中最新的一起罢了。

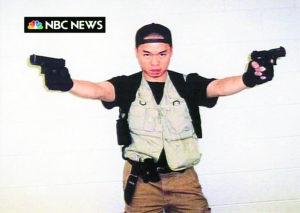

2007年,美国弗吉尼亚理工大学发生一场造成33人死亡,20多人受伤的枪击案,凶手是韩国籍学生赵承熙。同一年,芬兰南部图苏拉镇约凯拉中学发生一起校园枪击案,9人丧生,另有11人受伤,死者中包括该校女校长,凶手是该校一名18岁高中男生……

在一组组无情的数字背后,是一摊摊年轻的、无辜的鲜血洒落在讲台上下,这种校园惨剧一再发生,不能不令人们反思,神圣的校园到底是怎么了,如何才能让平静的学校中不再传出枪声?往者不可谏,来者犹可追,对以往的事件进行分析总结,或许能对以后校园里的师生提供一些安全上的建议,开出避免此类悲剧再次发生的药方,只有这样,才是对那些随风流逝的生命最好的慰藉。

药方一 用沟通打开封闭的心

世界上没有无缘无故的恨,纵观恶性案件,校园杀手之所以能忍心对同窗拔枪相向,既暴露出一些校园暴力制造者存在着严重的心理问题,又说明没有人能和他们有效沟通,打开他们封闭的心灵。

据斯图加特市艾伯特维尔中学劫后余生的同学称,这起惨剧的元凶提姆·克雷奇默平时就是一个沉默寡言的人,去年因为抑郁接受过多次心理治疗。

芬兰图苏拉2007年11月校园枪击案凶手佩卡·埃里克·奥维宁,也与同龄人格格不入,经常在学校里受到欺负。奥维宁的同班同学说,奥维宁这个人很特别,思想极端,曾表示他很欣赏希特勒。

而弗吉尼亚理工大学枪击案的作案者韩裔学生赵承熙也是这类人,在同学眼中,赵承熙是一个彻头彻尾的“孤独者”。从中学到大学,他一直很少与同学交谈,也不在课堂发言。高中上英语课时,每当老师找学生朗读课文,赵承熙总是低头不语。被逼无奈时才开始用“低沉、古怪”的语调朗读课文,“就像嘴里含着什么东西”。他因此受到同学的嘲笑,这使得他的沉默变本加厉,变成一个“从不说话的人”。他的大学室友奥斯特说,起先他们尝试与他说话,但只得到只言片语的回答,到后来,赵承熙就干脆不再说话。

无论是克雷奇默还是奥维宁以及赵承熙,在与他人交流中都有巨大的障碍,而从心理学的角度来说,与他人交流、向外界发泄自己的情绪,有利于人的心理问题自我调节。而由于自身性格过于内向,不喜欢或者难以与其他同学、老师、家长交流,使所有事情全部积压在心里,久而久之,容易造成性格偏激。一个人自身承受压力的程度是有限的,长久无法得到释放,一旦爆发极可能产生非常冲动的后果,一条条无辜的生命就是这种爆发的牺牲品。

和同伴有效交流是心理上的“安全阀”,一旦“安全阀”失灵,当事者就会陷入“创伤症候群”的深渊。某个学生一旦被群体淘汰,就丧失了—切接受基本道德观念的愿望。被淘汰的人成为受歧视的对象,心理产生挫败感是必然的,更可怕的是他们心中还会产生严重的反社会倾向,反过来报复社会。

因此,与他人有效沟通,努力打开封闭的心灵,既是对他人的关爱,也是对自己的关心。

药方二 用关爱缓解家庭矛盾

幸福的人总是相似地快乐,可不幸的人却各有各的悲伤之处。就拿实施校园暴力的人来说,其实他们本身也是这场悲剧性事件中的一个受害者,导致他们采取这种疯狂举措的原因多种多样,如果非要归纳共同点的话,可以发现他们中有不少人都出身于支离破碎的家庭,他们从小就没有感受到家庭的温暖。

由于性格内向,一些年轻人被社会遗弃,传统家庭的解体又导致家庭对孩子的控制力急剧下降。父母脆弱的婚姻给孩子带来巨大的心灵伤害,尤其是很多离异的家长放弃甚至拒绝对这些年轻人进行管理,这也使很多青少年走上歧途。

2001年,桑塔那高中的枪击案震惊了整个美国,凶手15岁的查尔斯·安德鲁·威廉姆斯就生长在一个离异的家庭。自10年前父母离婚后,威廉姆斯一直跟父亲住在一起。他使用的凶器是他父亲所拥有的左轮手枪。由于缺乏母爱,父亲又忙着工作,威廉姆斯终日游荡在街头,对家庭,对社会都没有归属感。

在进行校园枪击案前的一个周末,他告诉几个哥们,他周一将带枪上学,制造血案。这几个男孩都以为他在开玩笑,没人向校方举报。威廉姆斯把枪带进学校造就了一场血案,可另一名和他同岁的学生比他的行为更为疯狂:开着飞机去撞楼。

2002年,时年15岁的查尔斯·毕晓普驾驶一架飞行学校的小型飞机,模仿几个月前9·11的场景,一头撞上佛罗里达州坦帕市中心40层高的美国银行大楼,毕晓普当场死亡。

毕晓普出生在马萨诸塞州,他1岁时,父母离异,他跟着妈妈生活,辗转搬了很多次家,母亲朱莉亚·毕晓普是名自由画家,亲生父亲一直杳无音讯。

舆论认为,能够避免此类悲剧再次发生真正有效的方法是和孩子们对话。尤其是单亲家庭的孩子,更需要得到加倍的关爱。如果家长不知道他们的孩子脑子里在想什么,不知道他们的想法和梦想,不知道他们害怕什么,那么世界上最好的法律也是没用的。

据统计,父母离异家庭子女犯罪率是健全家庭的4.2倍。父母离异子女常出现品行障碍问题。这些青少年的父母,由于缺乏必要的心理健康知识,对这一问题缺乏正确的认识,误认为这些出现品行障碍的孩子道德败坏,就放任自流,使这些孩子的心理与行为越来越不能适应社会生活环境,产生危害他人、危害社会的行为。

一个温暖幸福和睦的家庭,无疑会对青少年的成长起到极好的影响;而一个冰冷分裂残缺的家庭,对孩子的心理极易产生不良影响。不少有暴力倾向的学生,家庭生活都不幸福,父母离异不能给孩子一个完整的生长环境,这会给孩子带来心理压力,容易让成长期中的青少年形成一种“攻击性人格”。因此一个充满关爱的完整的家庭环境不仅有利于父母,也有利于子女形成健全的人格。

药方三 消除暴力文化影响

如果说前两副药方针对的是个人的窘境的话,那么针对校园暴力事件频发的第三服药方则凸显了整个社会的悲哀:在青少年中暴力文化横行,因此要抚平他们的暴戾行径,首先要铲除滋生这种情绪的文化土壤。

在英国青少年犯罪率为3%、日本为1.6%。法国77.39%的学生曾目睹校园暴力,而有45.4%高中生遭遇过暴力,美国12岁到18岁的学生中,有150万是校园非致命暴力的受害者。在这组触目惊心的数字背后,隐藏着已经深入影响青少年的暴力文化。

2002年在德国爱尔福特市约翰-古特恩堡中学发生了一起校园枪击案,其后警方调查发现,凶手施泰因豪尔之所以丧心病狂枪杀16人,可能是受到一盘重金属歌曲的CD《校园大战》的影响。在这盘CD中有不少充斥暴力的歌词,比如“用氧泵枪把那些讨厌的老师干掉”等。而且19岁的作案者非常喜欢玩暴力情节的电子游戏,他在网上聊天时还经常署名“魔鬼撒旦之子”。他持枪溜入校园后,先混进卫生间脱下身上的衣服,戴上面具,换上黑色衣裤、手套和帽子——这一身装扮就是魔鬼撒旦的标志。

在艾伯特维尔中学发生校园枪击案后,德国警方指出,网络暴力信息泛滥是德国校园暴力事件发生的一个重要原因。一个美国青少年在18岁之前,从各种传媒上能看到4万起谋杀案和20万起其他暴力事件。他们受各种暴力电影、游戏等暴力文化潜移默化的影响,容易具攻击性。他们从小就对暴力犯罪司空见惯,造成了崇尚暴力的性格,相信手中枪能解决问题。

在屡次发生校园枪击案的芬兰,无度的暴力文化也引起了人们反思。芬兰赫尔辛基大学心理学教授拉姆·鲁尔斯称,芬兰教育部应该加大对学生使用互联网的引导管理,因为不少青少年在互联网上看到罪恶的世界。许多网页和聊天室充斥着不健康的内容,对青少年产生了负面影响。凶手奥维宁正是通过互联网看到大量有关美国弗吉尼亚理工大学枪击案的报道后,效仿并策划和实施了约凯拉学校血案。有关方面应采取措施严格限制互联网上的暴力和犯罪内容。

青少年正处于尚未成熟却又自认为成熟的叛逆期,自控能力与辨别是非能力不强,容易受到暴力文化的影响。一旦心理失衡,想反抗社会,就可能转化给那些他们有能力伤害的人群,通过欺凌弱小,寻求心理平衡。美国中小学校预防暴力事件国家顾问邦德认为:“人们总想用金属探测器等安全措施预防暴力事件,但真正能阻止暴力事件的是和孩子们一起努力,并使教育适合孩子们的需要。”

诚如斯言,如果不铲除暴力文化,校园凶杀惨剧还会不断上演。因此,重要的是为青少年营造一个更加平和的文化环境。

药方四

加强枪支管理

在反思了校园枪击案中的个人心理因素和社会文化因素后,还有一个最直接的问题需要回答,这些少年行凶用的枪来自何处,为什么他们那么容易就能接触到危险性极大的武器?

日前在德国中学行凶的克雷奇默的枪是从家里偷出来的。他父亲是一名在当地颇有名望的富有企业家,是枪支的合法持有者,也是当地一家射击俱乐部的成员,家里有各种各样的武器和手枪。

全德国目前有800万支合法枪支。这些枪支主要用于体育运动和打猎。德国公众目前开始议论德国的枪支管制问题,民众对政府质问最多的就是,德国为什么不采取更加严格的枪支管制措施。

在欧洲,芬兰的持枪人口比例是最高的国家,530万人口中有180万人持有枪支。芬兰图苏拉枪击案的作俑者奥维宁是一名“合法”的持枪者,他的持枪证是在案发3周前获得的。芬兰是世界上犯罪率较低的国家之一,但爆发的校园枪击案让所有人都感到震惊。芬兰舆论和公民纷纷呼吁政府进一步加强枪支管制,认为过于宽松的枪械管理制度,是造成此次惨案的重要原因。但芬兰内政部表示,警察部门的审查是私人拥有枪支的必要程序,奥维宁申请持枪证的时候,警方按程序对他进行了审查,判定他没有精神问题后才予以颁发。政府最终将购枪最低年龄从15岁提高到了18岁,但坚持认为不必从根本上修改芬兰枪支法律。与此相比,在校园暴力更加频发的美国,加强枪支管理的难度却要大得多。

美国是私人拥有枪支量世界第一的国家,有悠久的拥枪传统,合法持有枪支的权利受到宪法保护。据美国司法部统计,美国现有近2.4亿支私人枪支,几乎人手一支。美国每年会发生上万起枪击案,每天都有近百人死于枪击事件。

枪支管制是美国政治的敏感话题之一,弗州理工大学枪击案发后,包括当时的总统布什、众议院议长佩洛西在内,众多政要发表讲话表示哀悼,但几乎无人呼吁严格管制枪械。

美国媒体曾断言:在一个私人拥有两亿多枪支的国度,任何控制枪支的努力都将注定失败。更让人不寒而栗的是,美国私人持枪数量还在以每年数百万支的速度递增。美国国内每年生产的民用手枪、步枪、猎枪等数量在260万到300多万支之间。

虽然沾满鲜血的子弹一次次地向西方国家枪支管理中的巨大漏洞提出控诉,但是在现实政治面前却显得分外无力。但愿这个漏洞能被及早添补起来,使校园重归安宁。 (孔令龙)