黎元洪洪心怀犹迈开共和国第一步

|

1912年元月法国杂志报道首义都督黎元洪。陈勇供图

|

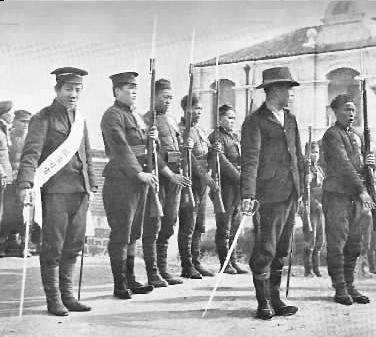

1912年元月,法国杂志上刊登的起义军照片:起义士兵在红楼西侧接受检阅。

陈勇供图

|

武昌首义志士朱树烈

家住汉阳的朱君肃师傅,看到本报关于黎元洪墓及相关文物的连续报道后,来电称“我爷爷叫朱树烈,曾参加武昌起义,当时推逼黎元洪为军政府都督,他是参与者之一。两人由此结下情谊,黎从民国总统下野后创办实业,我爷爷为其打理浙江的一家私矿”。

昨日,年届六旬的朱君肃专程来到编辑部将祖父生前照片,及一枚刻有“朱树烈”名的印章展示给记者。据介绍,其祖父民国时期曾任沔阳县县长、湖北省财政厅审计负责人等职,1952年去世。“1945年10月,爷爷应首义同志会之约写下《回忆辛亥首义》,详细记录了当时身为清军协统的黎元洪,是如何被起义军推上中华民国中央第一大都督之位的。它与民间盛传的“床下都督”之说,大相径庭。

故事还得从百年前的那场震惊世界的武昌起义说起。

据皮明庥先生主编的《简明武汉史》所载:1911年10月10日晚,武昌起义胜利后,摆在革命党人面前的首要任务,是尽快建立革命政权,以便通电全国呼吁响应,建立政权的焦点,无疑是军政府都督的人选。

“革命党在起义前,对都督人选曾多次讨论过,但都没有作出决定。武汉地区的革命党一直未形成一个统一、稳固而有威望的领导核心,由谁出任都督,文学社与共进会的领导人之间始终未能达成共识。在这这种情况下,两团体曾一度邀请黄兴前来主持大计,但黄兴迟迟未到,当起义迅速取得了胜利,革命党的主要领导人黄兴、宋教仁等却都不在武汉。”

新生的政权急需一个有威望的人出来主持大局。“于是有人建议改推黎元洪”。其实在革命党起义前的多次讨论中,黎元洪就被提名过。由此可见,起义之后他被推举为都督,也并非民间传说的“临时”之为。

记者蒋太旭实习生易志成

记者蒋太旭

辛亥首义一举光复武昌,黎元洪被革命党人逼为都督。百年来,关于“床下都督”的传闻,一直为学界所关注。

作家斐高才先生在撰写首部黎元洪传记小说《首义都督·黎元洪》时,在海峡两岸查阅了大量典籍、走访了相关人士后发现,“床下都督”缺乏证据。昨日,斐高才先生接受记者采访时,以其最新研究成果,揭开了谜底。

事情的起因是黎元洪与袁世凯狼狈为奸,将首义元勋张振武诱骗到北京,于1912年8月16日凌晨,将张杀害。案发后,举国上下口诛笔伐“袁民贼”、“黎屠夫”。武汉地区因此引发了一场关于“床下都督”的讽刺小说战。

袁、黎勾结屠杀了张振武后,武汉地区的两大报纸《震旦民报》与《群报》非常活跃,今天你出招,明天他应战,展开了一场反黎与拥黎的文字战。

《震旦民报》由著名党人宛思寅与张芸天共同主持。蔡寄鸥被聘为主笔后,首先在《震旦民报》发表了一篇社评,指斥黎元洪于起义之时,匿避于床下,名曰“床下都督”;汉阳失守后,又弃城潜逃,成为“逃跑都督”。对此,《群报》则极力为黎辩解,称黎元洪“匿迹床下,觉竖子之不足与谋;弃城逃走,乃效法孔明之空城计也”。

这时,鸳鸯蝴蝶派作家贡少芹在《留守风流史》中,攻击曾在南京担任留守的革命党人黄兴。对此,马野马、蔡寄鸥两大主笔,又以纪实的手法,用文言或半文半白的文体,分别迅速写成了《床下英雄传》和《新空城计传奇》两篇讽刺小说,并连续在《震旦民报》上发表,充满了辛辣讽刺趣味,一时间轰动三镇,影响全国,发行量也因此一增再增。于是,“床下都督”之说就不胫而走了。

裴高才说,对于黎元洪,著名历史学家章开沅先生曾有这样的评价:“武昌是辛亥首义之区,黎元洪在中国人走向共和的道路上,尽管步履蹒跚,坎坷曲折,但毕竟也是迈开第一步的先行者之一,我们理应给以必要的尊敬。同时,也要像张謇所说的那样,以‘公平之心理,远大之眼光’看待这个历史人物,‘勿爱其长而因护其短,勿恨其过而并没其功;为天下惜人才,为万世存公正。’”

“出生于黄陂的黎元洪时任新军21混成协统领,是武汉仅次于张彪的清军首脑,在军界素以军务娴熟,为人厚重著称。他曾出国受过资本主义的军事教育,不像张彪那样劣迹昭著。新军和商界都对其颇有好感,但他一直不赞成革命。”这是《武汉简明史》对黎元洪的介绍摘要。

这样一个“不赞成革命”的清军首领,是如何被革命党人推上义军领袖位置的?说法颇多,其中一个民间版本是:黎元洪在起义爆发时,就躲在幕僚家,见到有士兵前来寻找,以为是逮捕他审讯,吓得躲到床下去。后经人们东哄西说,好不容易才从床下拉出来,就此获得了“床下都督”之称。

这个版本不仅在民间盛传,有研究者还发现,国民党元老胡汉民在其自传中也曾说:“黎初以革命党协迫而出,谓之‘床下都督’。”(胡汉民:《胡汉民自传》,台湾传记文学出版社,1981年版)。另外,国民党元老、前中山大学校长邹鲁在《中国国民党史稿》(上海民智书历,1929年版)中,及《中华革命史》中,均谓其为革命党人从寓所床下搜出。

历史真相究竟是什么?辛亥志士朱树烈先生的遗稿,披露了这一日益受学术界关注的历史细节。

根据遗稿的内容,起义是10月10日晚发生的,第二天拂晓,“吾党同志蔡济民、王文锦等在黄陂一带追寻黎元洪踪迹,其时黎正在其参谋刘文吉宅内,隐匿不出。蔡向黎从容正色而言日:‘黎老师在此,我等侦察确实,毋庸讳言,我等皆公之学生,今日举动,实我公平日教育之所致,对我公绝无残害之理,请公速出,主持大计,不要畏惧,不必怀疑。’

黎闻之始出。有徐君寿林已将黎平日所乘棕色马拉来,不待回答,即拥黎上马。先到楚望台,临时指挥吴兆麟向黎报告云满督及统制张彪,业经义军击走,督署已焚,各重要机关均有兵占领,嗣后领导主持,非公莫属。黎云:‘汝辈事太闹大了’。连说不已,大众拥黎至阅马场咨议局(今红楼)……”

遗稿还对细节作了描述:“到阅马场,下马进咨议局,黎身穿灰色长夹袍,黄皮马靴,赤面黑须,神色庄严。”

从遗稿内容来看,黎元洪在被推为都督之初,确有犹豫和推辞。当“群众进咨议局晋谒黎都督”之时,黎“态度沉默,不多言语,只说‘革命党人刘湘(刘公)、胡瑛已出狱,鄂军都督,二人必居其一,我何能为”。

“此语一出,影响很大,一时起义同志,大都倾向不定,其时城内军队,待命整饬。旧有游勇散卒,更需收编。听说都督一日未曾用饭,将绝食自尽;或云身怀手枪,意图自杀;或云三十标满族官兵听管带郜翔宸指挥围攻咨议局,劫走黎统领种种谰言,足以摇惑人心,扰乱大计。”

期间,“黎督常在栏杆内散步,见阅马场嘈杂纷乱,原系顾忠伟其人酗酒装疯,仇视满人。随时捕捉荆州旅省满人妇孺,擅自残杀,起义同志均不直所为。都督在楼上安详踱步传口令云:‘忽得滥杀旗人,革命党是文明的,顾某如此胡闹,是野蛮行为,余不取也’。此口令一出,原传黎绝食自杀之风始息。”

遗稿还披露,为促使黎元洪痛下决心主持大计,作者朱树烈还曾以举刀自杀相逼。

一次都督府开会,作者与其他志士等拟定了作战方略,准备呈黎审定。

此时,与会人员到齐,“已逾规定开会时间,而都督偏处一室,视若无事,到会人员嘈杂纷乱,秩序极不正常。

本人处此,不禁捶胸顿足,大呼‘清兵统领黎元洪,吾辈既经诚恳拥戴汝为首义都督,布告、照会,宣传中外,定大计,决大疑,都督应完全负责,理应如何兴奋,竟如此因循观望,非簿我辈不足与为,即是效忠清室,倘清兵张彪率兵反攻,势必鱼溃鸟散,我辈死不足惧,汉族人从此万劫不复,汝之禄位不但不保,立即身首异处!”

言已,作者即拔刀相向,用足踢都督房门,当时有同学“把本人抱住,我即举刀自杀,气急昏倒在地,微闻有人高声喊,全体起立,都督出席开会。”

在阅毕作者亲手呈上的所拟方案后,“黎元洪起立云:朱君树烈,今夜举动,是义勇,不是粗暴,言论是正大,不是噪安,元洪极端赞成,极端钦佩。并在会议席上表示:‘凡经元洪划诺判行者,决心负责办理,完成革命大业,从此次会议起,嗣后不担与诸君同生,并与诸君共死,如食其言,元洪非我汉族黄帝子孙也!”

自此,这位清军首领出身的黄陂人,开始了他人生的新一页。

本报讯(记者蒋太旭通讯员甄荣)昨日,武汉民间历史文化研究者陈勇先生向本报披露一张珍贵的黎元洪着作战装、立于红楼前的清晰照片。这张照片刊于1912年元月的一家法国杂志上,此时距武昌首义爆发仅三个月时间。

照片中的黎元洪和我们以往在历史照片中见到的不太一样,着装非常特别,既没穿礼服,也没着西服,而是身穿作战装,在威严中略显疲惫。陈勇先生介绍说,这本杂志是他几年前从文物市场上淘得,他分析,拍照时间应为武昌首义后至阳夏保卫战结束前,地点则为当时军政府(今阅马场红楼)门前。黎元洪的照片被如此醒目的刊于其中,表明了在当时的外国人眼里,在这场改变中国命运和历史的革命中,黎元洪所处的重要地位。

汉网资深网友“汉网常客”在阅读了该法文杂志后介绍,这些图文向他们的读者介绍了当时中国的局势,正处于南北对峙的状态。

另外,在同期杂志中,还刊有另外一张有关这场革命的历史照片,是起义士兵在红楼西侧接受检阅的情景,其中一名带着“队值日官”白色绶带的军人,手上携着军刀,表情严肃。从照片中可以看出,当时起义军的着装并不统一,其中还有一位军人戴着礼帽,着西服,似乎是文职官员,表明当时义军组成比较混杂。

|

|

|

|