来源:南风窗

作者 | 南风窗记者 陆茗

值班主编 | 黄茗婷

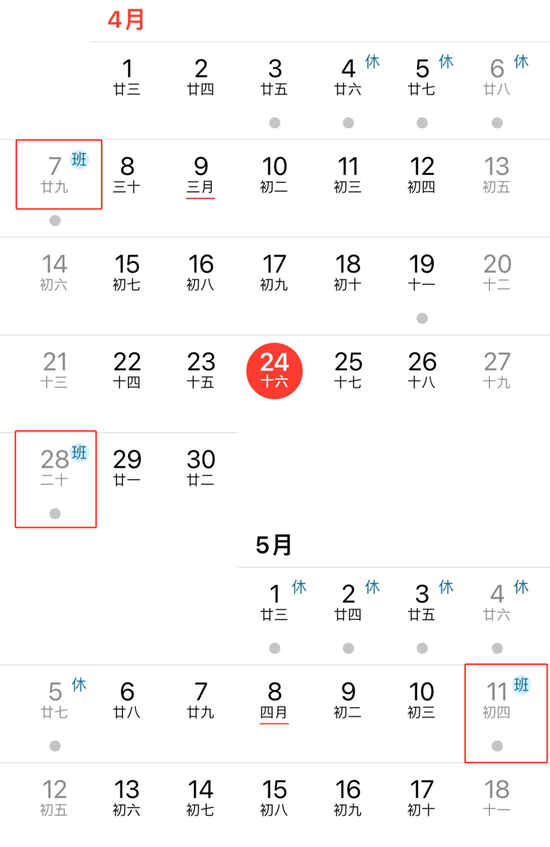

“五一”放假安排一出,“调休”政策再度引发争议。

人们发现,扣除周末和补班2天,五一其实只放一天。

对此,周末值班加单休的打工人尤感遗憾。因为他们还没从清明节后调休连上7天班中缓过神来,就要面对“五一”节前连上9天,节后最长可达13天的连班。

为期一个月的时间里,为给“清明”“五一”腾挪时间,原本双休的员工也度过了3个单休周。

2024年是调休制度实行的第25个年头,而对“调休”的意见也积攒到了新高度。

为给“清明”“五一”腾挪时间,双休周变成了3个单休周

摆在我们面前的是两重现实:

如今,中国每年的公共假日稳定在11天,对比美国的10天、德国的9天、印度的17天,中国的数字没有低于世界平均水平。

然而人们对放假的实际体验,除了公共假日,还包括周末双休、带薪年假释放的更大且灵活的空间,而对于后者,尽管“弹性休假”倡导了许多年,却给人以“雷声大雨点小”的观感。

了解调休的缘起,你会看见中国人对假日的多重心思;而跳出调休的“腾挪游戏”,我们才能找到放假的日常真实感。

25年调休史,

假日旅游成主轴

互联网上,很多人怀念以前没有调休的假日。但这份记忆和现实有所偏差,因为从“黄金周”长假诞生之初,就一并有了调休。

那是1999年的事了。新的放假办法发布,春节、劳动节、国庆节放假3天,元旦放假1天,通过调整前后的周末,1999年的国庆节,是第一个“黄金周”。

按规定,国庆假期本只有3天,之所以变成“黄金周”,是因为当年国庆3天假期恰逢周六和周日,于是从工作日里找补了回来,又调整后一个周末,连休组成了7天。

1999年10月2日,北京,故宫外的游客。1999年国庆是我国第一个“黄金周”

翻看1999年的《人民日报》,你会发现当时的人们对这第一个“黄金周”有多兴奋。

铁路南来北往,比春运时还忙,一个旅行社接团、发团人数比春节还要多50%;北京赛特购物中心延长营业时间到凌晨两点;负责发展览票的当时的顺义区委宣传副部长又喜又愁,他没想到大家热情那么高,而他找不到更多的票了。

后来的统计数据出乎意料,这第一个黄金周里,全国出游人次比春节还多1000万,形成了前所未有的假日旅游热潮,这一波人气创造的旅游收入,大约是全年的二十分之一。

这一现象在2000年的“五一黄金周”,再次得到了印证,出游人数再次大幅刷新了记录。

2000年“五一黄金周”过后,6月,以国务院办公厅下发的通知文件为标志,在非常短的时间里,促旅游消费成了“黄金周”的重要功能,黄金周的旅游数据,也成为旅游统计公报里的一个指标。

1999年电影《没完没了》,反映了当时旅游产业的火热

1999年电影《没完没了》,反映了当时旅游产业的火热与此同时,一个协调办事机构:全国假日旅游部际协调会议办公室(简称“假日办”)出现了,专门协调黄金周与公休节假日的组织工作,它的办公地点设在当时的国家旅游局。即便2014年“假日办”撤销,但它的职能仍然归属于旅游工作。

如今,借调休得来的旅游“黄金周”已有25个年头,但对它伴生的问题,人们也早有察觉。

统一放假,全国倾巢而动,扎堆出游,交通、住宿、景区管理压力陡增,推高了运营管理成本;超负荷的拥堵,更是败坏旅游体验,增加矛盾;节后旅游又遇冷,客流不均衡,商家忙闲都愁。另有批评称,过度追求假日的经济价值,淹没了节假日的精神文化功能。

2006年,清华大学假日制度改革课题组负责人蔡继明就主张:“黄金周”制度该功成身退了。而支持“黄金周”的声音则认为,尽管有旅游交通方面的弊端,但它的休闲价值、家庭团聚的作用也难以替代。

蔡继明

蔡继明对这一分歧的回应和妥协,是从2008年开始,征询社会意见后,“五一”“十一”黄金周保留其一,“五一”瘦身,从3天变为1天,同时增加清明、端午、中秋三个传统节日假期各1天,而借助调休,演变成4个3天的小长假,公共节假日形成了“黄金周+小长假”的配置。

尽管“黄金周”没有完全取消,但人们已然意识到,假日经济过于依赖原先三个“黄金周”,结构并不合理,即便众口难调,休假制度仍在调整中。

不同的做法

同样是不多的公共节假日,但许多国家却巧妙地避免了调休的麻烦。

这类例子很多,在2003年重新设定假日之后,日本的公共节假日很多都定在周一,类似的是美国、德国,相当一部分假期设在周五;即便是历法独特又有17个公共节假日的印度,许多节假日也落在周一和周五。

好处显而易见,公共节假日自然和周末连起来,既避免了为形成连休而出现周末补班的情况,公众还有一种假期增加的获得感。

在日本,倘若遇上两个法定公共节假日中间碰巧夹了一个工作日,为了避免反复放假、上班、放假的麻烦,也会一并把中间这一个工作日变成假期,形成连休且无需补班——也即“补休而不补班”。

2024年,日本黄金周加上带薪休假最多可连休10天,其中包括补休的“振替休日”

在美国,同样没有为拼凑假期而以补班挪用周末的调休手段。

“联邦政府规定,每年的节假日不能少于10天,都是落在工作日的,具体放哪些节日或纪念日,雇主可以选。”一位在纽约工作的朋友告诉我,她所在的公司会放老兵纪念日,复活节却不放假,但有需要的员工可以动用自己的带薪年假。她入职的第一年是7天,第二年是10天。

美国劳工统计局数据显示,美国全职员工平均带薪年假,工龄3年的员工是10天,工作满5年后,增加到12天,工龄满15年的员工,平均带薪年假是15天。

不过,美国的带薪年假并不是法定或具有强制性的,而是由雇主来选择是否提供。虽说很多雇主能自觉,可除了10天的法定公共节假日,咨询公司福布斯评估过,2800万美国人没有享受任何带薪年假,仍有超过一半的员工在年假期间工作过。

“美国并不是发达国家里假多的,需要很多精打细算,一点也不敢用超我的年假。”那位纽约朋友说。

相比之下,美国人更欣赏欧洲国家的带薪休假福利。

比如夏天尤其喜欢去海滩度假的法国人年假最多,最长可达31天,一旦遇上公共假日与周末之间相差一两天,企业或员工会决定是否用年假“搭桥”而不是“调班”。

在欧洲,喜欢去海滩度假的法国人年假最多

在欧洲,喜欢去海滩度假的法国人年假最多英国人的年假最长是28天,不过前提是他们必须每周工作满5天,否则也得打折扣,而英国人一年的公共节假日只有8天。

在常规的公共假日、带薪年假之外,我的纽约朋友还颇羡慕她在德国工作的母亲能享受繁多的“宗教假”。

“欧洲人暑假休假很多是不拿工资的,他们只是自己选择不要工作,约好了去南欧度假,公司不会开除他们,但是不代表薪水(不打折扣地)照发。”朋友说,“比较账面上的公共假期,欧洲美国也就是半斤八两,实际体验都是来自于文化差异。”

在她看来,美国公司除了少数福利好的,都是卡在底线放假,而那条底线是:周末放假或者给钱加班。

争取休假,举步维艰

回到国内,有人盼着调休,凑出一个足以探亲出游的时段;也有人厌恶调休,反感于补班连班对工作生活节奏的干扰。

25年来,不同阶段的征询方案,都没有跳出调休的框架,一年11天的公共节假日,至今维持了16年。

其实在此期间,政策制定者也设法增加休假的时间。

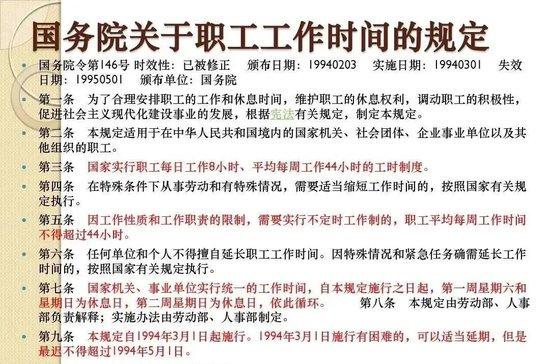

1995年,国务院有过一个“修改职工工作时间”的决定,最主要的变化是缩短工时,这也是“五天工作制”在中国的起点。

在那个发力追赶的建设年代,这个决定听起来有些异想天开?

是的,提出这一设想的时任国家科委中国科学技术促进发展研究中心主任胡平也听到类似的反对声:7天都干不完,你还5天!中国目前的状况不是实行五天工作制的问题,而是要更加努力去追赶的问题。

《没完没了》剧照

《没完没了》剧照胡平是这样想的,出国交流的时候,他发现不只是欧美,全世界有100多个国家实行五天工作制,甚至包括了28个世界上最贫穷的国家。

胡平不理解:为什么别的国家每周工作5天还能发展,而我们一周工作六七天还不够?

当时很多研究将之归结为生产效率低、技术落后,但胡平觉得,可能忽略了人和管理的因素。

胡平回忆,当时企事业单位普遍加班加点工作,因为生产力水平不高,似乎只有靠延长劳动时间来弥补效率的不足。但事实上,工作时间并未有效利用,迟到早退、上班时间看报纸、织毛衣、溜出去买菜、接孩子都是常事。

胡平说,当时中国大部分企业的有效工作时间只占制度工时的40%~60%,而实行五天工作制的好处是,可以减少那些被浪费了的人力、电力、设备成本支出。

尽管方案最初只在胡平所在的研究中心试行,其后搁置了多年,但终在1995年得见天日,它规定:职工每日工作8小时、每周工作40小时。

1994年2月,国务院颁布《关于职工工作时间的规定》,开始实行“大小礼拜轮休制(单双休)”/图源:每日经济新闻

1994年2月,国务院颁布《关于职工工作时间的规定》,开始实行“大小礼拜轮休制(单双休)”/图源:每日经济新闻尽管规定也留出了一个口子,因工作性质或者生产特点的限制,可以实行其他工作和休息办法,但这仍然是一次为增加休息时间的有益争取。

其后的2007年,和“五一黄金周”瘦身同时,国家法定公共节假日由原先的10天增加为11天;同年,中国职工在法规条例层面有了带薪年休假,且第一次规定了不同工龄职工年假的细则。

职工连续工作一年以上的享受带薪年休假,职工累计工作已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。对职工应休未休的年休假天数,单位应按工资收入的300%支付工资报酬。

有意思的是,政策刚出台时,国家发改委就注意到,社会舆论担心《职工带薪年休假规定》得不到有效落实,而直到2023年,政策制定者仍在督促:让带薪休假在基层落地。

直到2023年,政策制定者仍在督促:让带薪休假在基层落地/图源:《故乡,别来无恙》剧照

直到2023年,政策制定者仍在督促:让带薪休假在基层落地/图源:《故乡,别来无恙》剧照期间,从2020年开始,瘦身了12年、原本只在5月1日当天放假的“五一”假日安排,在调休之手的大力助推下,又从3天小长假增重成了5天。

稍加考虑借来的4天假,就能理解人们对五一调休痛感更明显的又一原因——假期时长不比七八天的春节、国庆,却要补同等的班。

在复杂的加减腾挪算法里,舆论场上的劳动者,气不打一处来——放个假咋那么难?

弹性休假,

真香还是看起来很美

有了带薪年休假制度之后,弹性休假被视为调休的替代选择、“扎堆出游”问题的解法。

逻辑上,弹性休假鼓励劳动者用年假搭桥,衔接法定节假日或周末,错峰休假,有助于缓解各方压力。

但质疑观点认为,弹性休假对弱势劳动者不利,刚性的统一放假包含强制力,对无力和雇佣单位博弈的劳动者来说,是水平不高但起码有的权益保障。在带薪休假尚未成为劳动者共享的权利时,弹性休假反会加剧休假权的不平等。

也有观点主张,弹性休假既尊重自由选择权,又缓解黄金周人满为患的问题,这套逻辑在劳动法完善且很少出现劳动力过度竞争的西方发达国家可能适用,但要考虑中国的国情限制。

有观点主张,弹性休假还需考虑中国的国情限制/图源:《安家》剧照

有观点主张,弹性休假还需考虑中国的国情限制/图源:《安家》剧照在更大层面上,也有分析指出,用人单位、职工、政策制定者对于休假问题的立场并不完全一致,当中还夹杂着生产效率、经济发展、产业结构转型的考量,都是休假制度改革和落实的挑战。

毕竟过往二十年里,许多产业经济的发展受益于中国劳动者的高强度工作,由此形成的快速响应需求的供应链、持续迭代的能力,在智能手机国际竞争上有最充分的体现……

从年假“不能休、不敢休、不愿休”的掣肘来看,改变惯性总是很难的。

从来没有一劳永逸的制度和政策,但在解决如何落地的问题之前,达成“什么值得做”的共识是首要的,因为方向选择决定了配套政策朝哪里集合发力。

即便有种种难处,但放假本不必如此复杂,它只关乎一个简单的问题:我们怎么看待休假,假为什么而放?

有那么一瞬间,当我试图为放假寻找足够有说服力的价值时,最后却发现,所谓为了更好地工作、有时间学习提升、消费犒劳自己、谈恋爱陪伴家人大概都不是我的真心话,这些是可能的结果,却不是我想放假的动机。其实我甚至懒得想放假要做什么,只是单纯地想要暂停生产。

如果休假是一种权利,保障休假权成了共识,哪里需要那么多解释。

《故乡,别来无恙》剧照

《故乡,别来无恙》剧照其实站在今天看弹性休假,质疑已经不像最初5年里那么猛烈,时移势易,许多观念松动变化。

就像2023年,一位女性劳动者将用人单位告上法庭,要求单位支付加班工资。二审法官认定,她虽不在公司现场工作,但在非工作时间提供了实质工作内容,当视为加班行为,判决用人单位需支付相应的加班费用。这个“隐形加班第一案”也就此写入北京市高院、最高法的工作报告中,成为推动法治进程的一个标志性案件。

自觉支付加班费、推广普及带薪年休假和弹性休假,或许需要合适的时机、关注着它缓慢推进,但就像当年胡平提交“缩短工作时长、实行五天工作制”报告得到的回复一样:你们就好比烧开了一壶水,这壶水早晚是要喝的。

文中配图部分来源于视觉中国,部分来源于网络

-END-