证据规定出台意欲终结刑讯逼供与冤假错案

“赵作海”们会少吗

证据规定意欲终结刑讯逼供与冤假错案

作者: 南方周末特约撰稿 陈瑞华

在某种程度上,中国的公检法在对待刑讯逼供问题上,已经达成了某种心照不宣的默契。每一个事后被证明的冤案,都存在着困扰法律人的难题:究竟还有没有坚持“疑罪从无”的权威和勇气?必须调整公检法三者的关系,从侦查中心主义中走出来,确立真正以司法裁判为中心的诉讼构造。

5月30日,最高法院、最高检察院、公安部会同另外两个部门发布了两个涉及刑事证据的重要法律文件。这两份证据规定的出台,引发了社会各界的一致赞誉。联想到其出台时机正值河南赵作海案件引起广泛关注之时,而这一误判案件发生的背景和原因,与数年前的云南杜培武案、湖北佘祥林案几乎如出一辙,具有惊人相似之处。正因如此,社会公众包括法律学界都对这两份文件在禁止刑讯逼供、减少冤假错案方面有着极高的期待。两份文件的公布和实施,也显示出这一次官方在推进司法改革、加强人权保障方面确实具有异乎寻常的决心和勇气。

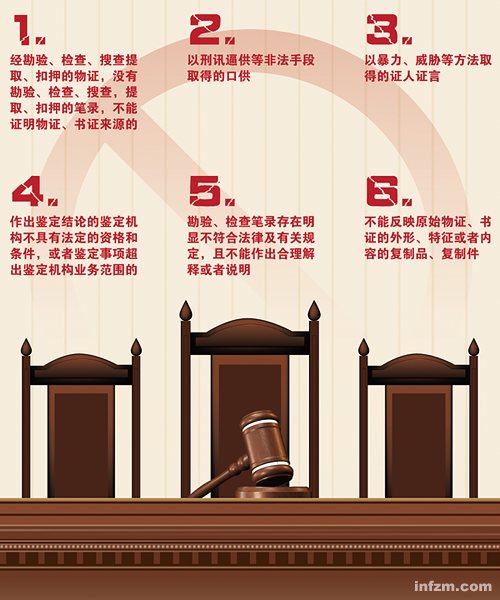

两份证据规定不仅对死刑案件中各类证据的审查判断确立了近乎繁琐的规则,对死刑案件的事实认定标准进行了细化,而且对各种证据的证明力、证据能力也作出了大量限制性的规定。尤其难能可贵的是,确立了大量的“非法证据排除规则”,使得侦查人员的非法侦查行为不仅要受到法庭的合法性审查,而且所取得的“非法证据”还会因为手段的违法性而被法院“宣告无效”,并被排除于定罪证据之外。假如这两份文件真能得到有效实施,那么,中国的刑事司法制度乃至人权保障机制无疑将会发生影响深远的变化。

我国现行法律早已确立了严禁刑讯逼供的宣示性规定,最高法院和最高检察院的司法解释也明确规定了“非法证据排除规则”,要求法院、检察院在审判和提起公诉环节都不得采纳那些采用非法手段所取的证据,特别是经过刑讯逼供而来的言词证据。但令人遗憾的是,这些法律规定并没有得到有效的执行,其后果是,公安基于非法取证行为不受禁止的现状,经常在超期羁押、刑讯逼供方面无所顾忌;检察院面对公安存在的违反法律程序的情况,经常放任自流、听之任之;法院面对检察院提交的非法证据,也往往无可奈何。在某种程度上,中国的公检法在对待非法取证甚至刑讯逼供问题上,已经达成了某种心照不宣的默契。

历史的经验已经证明,徒法不足以自行。要使这些富有创造性的法律条文得到贯彻和实施,而不至于变成形同虚设的一纸空文,中国司法还有很长的道路要走,也有一系列艰巨的改革任务亟待完成。

首先,非法证据排除规则的核心问题就是法院对侦查行为的合法性进行有效地司法审查,对那些确实存在的非法取证确立惩罚性法律后果。为此,就需要建立“审判之中的审判”,使得公安、检察院的侦查行为接受法院的合法性审查。

其次,真正发挥辩护律师的作用,为律师行使辩护权创造必要的环境和条件。应当对律师庭前调查、阅卷和会见在押嫌疑人的权利进行较为完善的保障,对那些阻止、刁难律师行使辩护权的行为应确立程序上的制裁措施,同时为律师建立有效的司法救济机制。

其三,摒弃那种“案卷笔录中心主义”的裁判方式,真正解决法庭审判流于形式的问题。在那种短暂的、粗糙的和以宣读案卷笔录为中心的“法庭审理”过程中,控方证据的证明力、证据能力是不可能受到实质性审查的,那种围绕着定罪标准所展开的举证、质证和辩论也是形同虚设的,甚至就连证据规则能否富有意义也都是令人怀疑的。原因其实很简单,在那种作为“镇压的仪式”而设置的法庭审判程序中,任何为限制定罪量刑而设置的法律规则注定是会被架空的。

其四,彻底改变那种“留有余地”的裁判方式,确立“疑罪从无”的原则。每一个事后被证明的冤案,都存在着一个困扰法律人的难题:法院究竟还有没有坚持“疑罪从无”的权威和勇气?对于明显属于“事实不清”、“证据不足”甚至被反复退回补充侦查或者发回重审的案件,法院迁就了公安和检察院,屈从了个别权威人士的无原则协调,最终选择一种几乎荒唐的裁判逻辑:疑罪从轻。这种“留有余地”的裁判方式只要继续存在,那么,赵作海式的误判案件还会源源不断地发生。

其五,调整公检法三机关的关系,从侦查中心主义的诉讼构造中走出来,真正确立以司法裁判为中心的诉讼构造。避免法庭审判变成对侦查结论的审查和确认过程,避免检察院的批准逮捕成为法院定罪的前奏和量刑的预演。

最后,应当深化司法体制改革,避免公安司法人员与案件的诉讼结局产生过多的利害关系。对警察、检察官和法官而言,需要改革现行的绩效考核制度,避免办案人员因为案件的某种裁决结论而受到奖励或惩罚,尤其避免公安侦查人员因为检察院的不批捕而受到不利的考核,避免批捕人员因为检察院的不起诉决定而受到某种程度的惩罚,避免公诉人因为法院作出无罪判决而受到负面的职业评价,避免下级法院的法官因为上级法院的发回重审或直接改判,而受到不合理的追究。(作者为北京大学法学院教授)