|

|

|

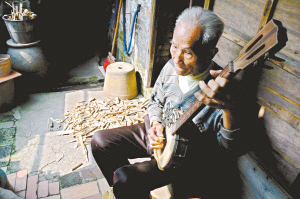

廖家围老巷老石湾最后的镬耳屋http://www.sina.com.cn 2007年11月15日03:56 大洋网-广州日报

本报讯 (记者伦少斌)古旧沧桑的石板街,巍峨壮观的镬耳屋,精美的灰塑,鲜艳的壁画,仿佛就是东华里的缩影。祖庙东华里的拆迁已经成为城中热点,佛山老城区的老房子已经面临消亡。有市民向本报报料,称在石湾老城区发现一条“缩微版的东华里”。昨日,记者走进了这条曾经名为廖家围的老巷子,这里保存着老石湾最后的镬耳屋。 辉煌:连体镬耳屋依然精美 石湾镇街道的建国路并不热闹,路的中段一侧有一段简易围墙,留了一个缺口,铺了一条窄窄的水泥路,在建国路上走过,没人会注意这个缺口里面还有人家,只会以为是一片弃置的荒地。沿着水泥路走进20米左右转个弯,一条窄窄的石板小巷赫然出现在面前,巷子两边还有一座座青砖高墙的大屋,走进巷内抬头一看,3间完整精美的连体镬耳屋扑面而来,金黄色的镬耳形瓦脊在阳光下显得金碧辉煌,透露着曾经的尊贵。 “这是老石湾地区留存下来的最后的镬耳屋了。”在石湾土生土长的林棠带着记者走进了这条现名建国巷的小巷,记者看到,巷子入口处一座残破的门楼上,“西台廖公祠”几个大字依然清晰,透露了这里人们的姓氏,祠堂墙上的窗子镶嵌着陶瓷栏杆,雕花造型完整无损。走近3间镬耳屋,只见从地面到镬耳顶端高近10米,下方用麻石砌的石脚有近1.5米高,墙面全部用青砖所砌,靠近顶端的地方还有一个狭长的孔洞,那是以前防御盗贼的枪眼!镬耳造型弯曲自然,上包金黄色的琉璃瓦,瓦檐下雕了一圈灰雕,花鸟鱼虫清晰可辨。 记者看到,3间屋的门都开在侧面,每一扇门都有趟栊,门楣上有立体的灰塑,已经有些模糊,但依然显出匠心。走进一间屋内,大厅正中的神台依然在列,黑漆的木质显得非常结实,前方还雕刻着蝙蝠、梅花、亭台楼阁等造型。 百户村如今只剩一条老街 “镬耳屋的其中一间是我的祖屋,曾经是村里最气派的建筑之一。”中国工艺美术大师廖洪标是其中一间镬耳屋的主人,他告诉记者,以前这里称作廖家围,上世纪六七十年代之前共有七八条巷,每条巷两边排列十多户民居,很多家庭都是五六代人聚居,鼎盛时期这里住了两三百人,村子从七星岗下一直延伸到了东平河边,非常热闹。 “当时村外有围墙,七八条巷子把门一关,大家就都在围内生活,人们路不拾遗、夜不闭户,非常和谐安乐。”廖洪标告诉记者。 记者了解到,解放后,廖家围周边陆续开发建成陶瓷厂,大片老房子被拆除,人们开始陆续搬离,廖洪标也于1982年离开了这里。如今的廖家围只剩下一条小巷,8间老屋,其中3间是镬耳屋。巨大的红米石墙基依然保存,现在已经成为陶瓷仓库的石脚,镬耳屋周围,是大货车停车场和陶瓷仓库,还有居民楼,三个优美的镬耳线条,完全淹没在其中。 镬耳屋正申报市文物保护单位 “我们已经把这3间镬耳屋申报为市级文物保护单位。”石湾文化站的阮站长向记者透露,在老石湾地区,这3间是最后保留下来的镬耳屋了,具有一定的历史文化价值,今后将以保护为主。 “读书、玩耍、生活,我的童年生活全部都离不开陶瓷,我取得的艺术成就与我生长在这里有很大关系。”中国工艺美术大师廖洪标就是在廖家围土生土长,最终凭借精湛的陶瓷技艺成为中国工艺美术大师的。“解放前的石湾公仔街就在廖家围旁边,集中了全石湾最好的工艺美术家。”廖洪标告诉记者,当时东平河石湾段有3个码头,其中最大的一个就在廖家围外,国外的陶泥从这里上岸,石湾的产品在这里上船,熙来攘往繁盛一时。当时的公仔街就在码头边,形成了最好的陶瓷艺术氛围。 (报料人:林先生,奖金:100元) |