“亚当·斯密是英国造神的产物”

|

|

|

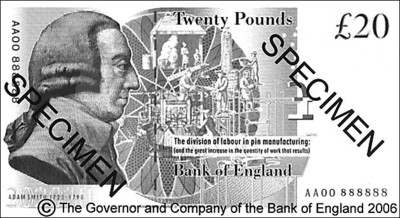

▲1776年版《国富论》荨亚当·斯密的素描半身像茛斯密头像还上了20英镑纸钞

□章磊 国际周刊专稿

采访对象:梅俊杰 上海社会科学院世界经济史研究中心主任

为了应对金融危机,美国总统奥巴马2月17日签署了总额为7870亿美元的经济刺激计划。奥巴马最初提出这一计划时就曾引发诸多抗议,因为该计划中附加了 “购买美国货”的条款,被认为是贸易保护主义再次抬头,有悖当前崇尚的自由贸易理论。然而,尽管美国国内也有诸多反对声,美国的参众两院仍然通过了这一计划。

对于这一问题,上海社科院世界经济史研究中心主任梅俊杰指出,美国历来有贸易保护的做法,现在提出 “购买美国货”条款也并不奇怪。

梅俊杰在自己的著作 《自由贸易的神话:英美富强之道考辨》中对自由贸易论提出自己的观点,认为从英美的经济发展历史来看,当前被作为经济学界主流思想的自由贸易理论只是富强起来的国家为了各自利益而行使的一种 “言语霸权”,而贸易保护才是让英美富强的主要原因。

创作历程

“并不是为金融危机赶写”

梅俊杰介绍说,自己写这本《自由贸易的神话:英美富强之道考辨》,并不是为这场国际金融危机而赶写的。从构思到查检文献,再到成稿花费了近10年的工夫。他说,自己攻读硕士学位时,毕业论文的选择了德国经济学家李斯特的经济学说作为选题,尤其深入研读了李斯特的《政治经济学的国民体系》。

梅俊杰回忆说,这本经济史著作让他受到震动。李斯特在书中通过比较分析当时欧洲大陆各国以及美国的兴衰,对亚当·斯密的自由贸易论提出质疑。李斯特指出,只有经济实力强大了,一个国家才可以搞自由贸易,而让国家强盛的则是贸易保护。

他说,无论是当时还是现在,李斯特的经济学说并不像亚当·斯密那样出名,许多经济学家也认为李斯特的学说是非主流的学说。

梅俊杰由此开始,从英美等国的经济发展史出发,对自由贸易论的现实意义和开始了长期的研究,最终写成 《自由贸易的神话:英美富强之道考辨》这本书,在书中对当前经济学界对自由贸易论的推崇及贸易保护的抵制进行了辩证的分析。

本性难改

美国多次采取贸易保护手段

“美国历史上曾出现多次贸易保护的举动,其保护主义的本质不会变化,当国家竞争力减弱时,就会采用贸易保护维护自身利益。”

梅俊杰认为,奥巴马的经济刺激计划中附有 “购买美国货”的条款“毫不奇怪”。他介绍说,早在1933年,美国政府就通过了一项 “购买美国货法案”。根据这一法案,美国联邦政府在采购时,只要美国货价格不超过外国货价格的6%,就应优先购买美国货;如果该产品在贫困地区生产,那么美国货价格只要不超过外国货价格的12%,就应优先购买美国货;一旦涉及国防安全等方面的货物,那么价格超过50%之内都要购买美国货。 1945年,美国政府又通过该法案的修订案,扩大了该法案的适用范围。

梅俊杰还举例说, 20世纪80年代初,美国三大汽车业巨头遭遇日本汽车业的强有力挑战而出现危机,严重亏损30亿美元。美国汽车工人联合会此时向政府施压,要求向进口车征收20%的关税,同时设定进口配额。时任美国总统里根和国会议员也诱导日本提出 “自动出口限制”,日本最终在与美磋商后于1981年5月1日宣布次年对美汽车出口限制在168万台。

梅俊杰指出,尽管目前有世贸组织等机构的存在,有各种条款能够对贸易保护主义进行制约,但美国的贸易保护主义本性不会衰亡。当其在国际上的竞争力减弱时,就会考虑采取贸易保护主义来提高自身的竞争力。

史实显示

贸易保护推动英美工业发展

“从历史上看,贸易保护,而非自由贸易,是推动英美工业兴盛、国家富强的主要因素。”

当今的经济学界将自由贸易理论和自由主义经济学原理作为主流思想,认为自由主义经济学造就了英美的富强。对此,梅俊杰提出自己的观点称,应该客观看待自由贸易理论和自由主义经济学。

他指出,从英美富强的历史过程来看,不是自由贸易论推动了英国的工业革命,而是英国工业竞争优势的确立,将自由贸易论推上了主流意识形态的位置。而让英国确立竞争优势的,反而是长期并且严格的贸易保护。

梅俊杰举例说,在英国, 14至19世纪上半叶都有规定,不准在海岸线5英里范围内剪羊毛,为的是遏制原料输出; 1666年出台安葬法专门对裹尸布作出规定,只能用国产的厚呢绒,不得使用进口的薄棉布;1721年又颁布禁令规定,凡使用或展示进口棉布均会被罚款,举报人可获奖,罚款额和举报奖达到当时人均大半年的收入。由此,英国靠压制自由贸易成就了毛纺织业;靠进口替代催生了麻织业和丝织业;靠市场独占的环境才诱发了棉纺织业的异军突起。

另一个例子是美国,它的贸易保护与管制程度同样严厉。美国早期有过比贸易保护更为彻底的市场封闭。内战前美国对棉纺织品有过71%到100%的高关税率,内战后又在总体经济中长期维持了40%左右的关税率。

人物评价

亚当·斯密是“造神”运动产物

“亚当·斯密在自由贸易理论方面并无创新,他不过是英国根据本国利益需求而被 ‘造神’的产物。”

谈及自由贸易,不得不说到英国经济学家亚当·斯密。斯密被认为是自由贸易理论的创始人,经济学的鼻祖。然而,梅俊杰提出自己的看法称,斯密是英国在需要自由贸易来巩固自身优势地位时 “造神”的产物。

梅俊杰介绍说,斯密1776年发表 《国富论》,当时并不出名,直到1790年去世时也不是特别出名,这从讣告的篇幅就可以看出来。直到19世纪10年代以后,英国工业已经强盛,开始推行自由贸易,需要一个能够维护重大国家利益的贸易理论,需要 “造一个神”。因此斯密才被如 “造神”般推出来。

梅俊杰认为,斯密在自由贸易领域缺乏创新,最多只能称为一个 “集成”者。有人统计,在斯密前200年,已经有1200部关于自由贸易的经济著作。

梅俊杰说,实际上早在1701年,英国就有经济学家亨利·马丁提出赞成自由市场和自由贸易的原理,并在《关于东印度贸易的思考》中明确作了阐述,比斯密早了75年,并被公认比斯密要好。

他还说,著名经济学家熊彼特曾在 《经济分析史》中指出:“《国富论》中所包含的分析思想、分析原理活或分析方法,没有一个在1776年是全新的,如果抽掉这些前驱者的思想,是否还能剩下斯密的思想,很值得怀疑。”

话语霸权

利益因素将自由贸易推上主流

“自由贸易论成为主流思想,是强势国家为了自己的利益,采用的一种 ‘话语霸权’。”

至于英美两国富强后为何极力倡导自由主义经济理论,实行自由贸易,梅俊杰认为,这是因为英美在占据了绝对的工业竞争优势后,转而施行自由贸易对本国的利益有巨大帮助。

他说,自由贸易理论的盛行,是因为它是一种符合强者利益的理论。“可以这么说,自由贸易论是占有优势的国家为了自己的利益,而采用的一种 ‘话语霸权’。”

梅俊杰介绍说,英美开启贸易自由化历程,根本原因是这两个国家到转折前夕,都已达到了工业优势天下无敌、足可统率世界的地步。此时利用自由贸易作武器,可以打开并主导其他国家的市场,建立一个以自己垄断优势为核心的国际分工体系,维护本国的利益。

至于自由贸易当时是否真正给其他国家带来了好处,梅俊杰指出,英国以1846年废除谷物法, 1849年废除航海法为标志进入自由贸易新阶段后不过十几年,到1873年就引发了欧洲经济的大萧条。以后欧洲大陆各国改行贸易保护,由此才摆脱危机,追赶上了英国的步伐。

英国自己则到19世纪80年代就不得不开始呼吁所谓 “公平贸易”,经由1915年的 “产业保护关税”,再到1932年 “渥太华协定”的 “帝国特惠制”,又走回贸易保护的老路。

条件受限

自由贸易现实中难得理想结果

“当前的社会推崇自由贸易论,是对其能够带来双赢的说法过于信任,现实中往往由于过多前提条件而无法达到该理论的理想结果。”

根据对英美富强历程的历史分析,梅俊杰得出自己的结论说,自由贸易其实会造成 “扶强抑弱”的局面。现在社会对自由贸易十分推崇,是对所谓的自由贸易能带来双赢局面持有过于信奉的态度。

他解释说,从自由贸易论的理论本身来说,目的是为了对各方都有利,但要达到这一目标需要有很多前提条件,而现实中往往无法满足所有的前提条件。例如,自由贸易的理论体系中需要考虑交通运输成本为零、国内充分就业等各前提条件,在现实中并不能达到。

以北美自由贸易协定为例,签订这一协定目的是为促进美国、加拿大、墨西哥之间的自由贸易。原先的设想是,墨西哥是个发展中国家,其国内的产业层次比较低,美国作为发达国家,其国内产业层次高,两国推行自由贸易,能让效益最大化。以农业为例,原以为墨西哥以农业为主,其农产品能在美国有较大的市场,但实际结果是由于美国农业有大量补贴,导致农产品成本偏低,并且美国还通过非关税贸易壁垒限制墨西哥农产品进口。推行后的结果却是,墨西哥未从中获利。

梅俊杰指出,造成这一结果的根源是,美国开展的自由贸易是选择性的自由贸易,并没有真正开放其农业部门。真正要让自由贸易转换成一个国家的发展机会,需要符合很多条件,例如要有稳定的宏观经济政策、人力资源开发、内部资本积累等。