果敢禁种罂粟之后——吕楠镜头中的缅北监狱

2002年禁种后,果敢烟农生活水平不及以前的五分之一,这个曾经世界瞩目的“金三角”,成了“被遗忘的角落”。

《缅北监狱》在国外媒体发表后,世人又对它产生了极大的好奇,这次他们关注的焦点是,吕楠的拍摄,是否得到了中国政府的帮助……

进果敢县第一天,摄影师吕楠住在果敢检察院的办公室。离屋子四五百米远的山头,驻扎着缅政府军的兵营,处于同一水平高度。县城夜里很静,还有萤火虫飞到屋里。

凌晨1点,窗外突然“嘭嘭嘭”响了五六声,接着又有“哒哒哒”的声音,吕楠被吓醒了,赶紧靠着墙,预备着窗玻璃一破就往外滚,结果等了半天又没动静了。

捱到第二天早上,办公室主任过来跟他说,昨晚是有人店面开张——果敢的习俗是在夜里放类似二踢脚的炮仗。

吕楠在2006年6月受的一场虚惊,在3年后变成了现实。上周,缅政府军与果敢同盟军正式交火。

即使在2006年,缅甸果敢双方处于停战状态,但局势仍然不安。果敢人跟缅甸人之间,也相当有敌意。

在果敢,吕楠曾看见同盟军全副武装练习行军,大概100人,里面有不少十二三岁的娃娃兵,个头就到他的腰部位置。

他那时是在拍摄杨龙寨监狱和果敢县劳教所。

而缅军对果敢也很忌惮。在果敢周边,所有的制高点都被缅政府的军队占据着,都是兵营。

吕楠还跟缅政府军接触过。他跟果敢劳教所的人一起去甘蔗地劳动。甘蔗地离他的住处有40公里。回的时候,他一般是走到城里再搭个三轮车。有天看到有车经过就顺手拦了一下,停了才发现原来是缅军的车,两个全副武装的军人坐在里面。一个大概是军官,“普通话说得好极了”。

2009年7月11日至8月20日,吕楠从他三年前的工作成果中挑出63张照片,在北京798艺术区的映画廊展出,展览名称是《缅北监狱》。

这组作品2008 年8月曾刊登在法国《巴黎竞赛画报》上,当时法国编辑给他打了两小时电话。他们想知道他是否得到了中国政府的帮助。

玛格南图片社的编辑也对这个问题同样好奇。他们觉得他拍摄得“从容得超乎想象”。

这些问题回过头来又让吕楠很惊奇。他不明白别人为什么会以为自己跟中国政府挂上了关系。

|

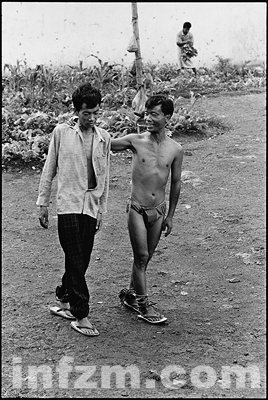

缅甸士兵和被逮捕的两个吸食海洛因的男人 图/吕楠

|

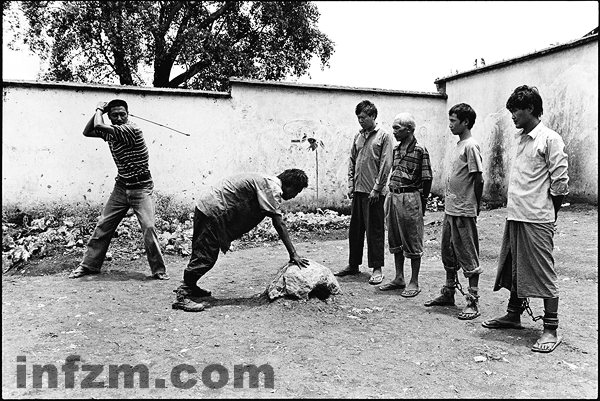

果敢的监狱还保留着笞刑,用来鞭打的竹片平常就立在院子里,上面写着犯什么错、打几下。在果敢三个月,吕楠只亲眼见到一次笞刑:有5个犯人偷藏剩饭被发现,每人要捱3下,由犯人老大亲手施刑。挨打的人里有一个十几岁的小年轻,第一下竹片就抽断了,疼得小孩差点哭出来。女犯人也有笞刑,是想逃跑被发现,被打得半个月都走不好路。如果男犯人想越狱,会被打得一个月都站不起来 图/吕楠

|

吕楠镜头中的缅北监狱 图/吕楠

|

吕楠镜头中的缅北监狱 图/吕楠

|

关押在临时拘所的五个吸食和贩卖麻醉品的男人 图/吕楠

果敢只认关系

2006年,吕楠去缅北的果敢县,是为了拍摄禁种罂粟之后的烟农。此前,他拍摄完《四季:西藏农民的日常生活》,已经闲了一年无事可做。吕楠的工作室设在云南昆明,还有个朋友是禁毒专家,退休前在云南省公安厅缉毒局颇有地位,因工作关系也跟果敢政府打过交道。

果敢县紧邻云南,面积2700平方公里,比上海市区略大一点,人口只有18万,有7个民族。其中果敢族占到总人口的近90%。果敢族祖先是南迁至缅的汉族,可上溯至明末偏安昆明的南明王朝。1948年,果敢族被缅甸国家宪法承认为合法民族。

禁种罂粟前,包括果敢地区在内的缅北,一直是主要的毒品产地,是整个世界关注的焦点,属于大名鼎鼎的“金三角”,罗星汉、坤沙这两位“毒王”就出身果敢。

2002年禁种后,果敢烟农生活水平不及以前的五分之一,反而没人关心他们了,“成为被遗忘的角落”。

这让吕楠动了心思。“毕竟是一个境外题材,它多少能游离出那三个东西。”“那三个东西”指的是他历时15年创作的三部曲《被遗忘的人:精神病人生存状况》、《在路上:中国的天主教》和《四季:西藏农民的日常生活》,为他带来巨大声誉,但也成为悬在他头顶的阴影,“我再干别的就很难逃脱。”

他初步打算去看看那些烟农,看看他们禁种之后的“生活状态”。在此之前的“三部曲”,他更多关注的是那些人的“精神状态”。

“果敢的百姓曾经饱受战乱之苦,如今不仅承受着禁种罂粟之后带来的贫穷和饥饿,还面临着新型麻醉品和传统麻醉品大量涌入所带来的各种社会问题。禁种罂粟之前,果敢是人们关注的焦点;禁种罂粟之后,成为被遗忘的角落。他们需要国际社会的帮助才能逐步走出困境。”他在展览自序中写道。

果敢给吕楠的印象,类似内地一个不怎么发达的小城镇,大部分人用中文,讲汉话,用人民币。最繁华的两条老街,不过七八百米长,路两边林立着饭馆、赌场、按摩院、发廊,还有妓院。

果敢的赌博、妓院都是合法的。在那边赌博的,更多是中国人。果敢本地人也赌,但没钱,赌得小。

去之前,他还知道果敢是“民族地方武装控制区”,缅政府对它没有实际的控制权,但双方已经“不打仗了”。之前则一直纷争不断。

一到果敢,他就先到老街,去拜访特区政府的头儿。靠着那位缉毒局朋友帮忙疏通关系,他见到了特区政府主席彭家声的儿子彭大顺(又名彭德仁)和同盟军副司令白所成。彭家声基本不管事,实权在彭大顺手里。“那边的人不认任何介绍信,不认任何纸的东西,只认关系。”在采访中,他几次强调。

吕楠照实告诉他们,自己是艺术家,想拍禁种之后的烟农,照片将来会展览、出书,在国内的杂志用,也会登上国外的媒体。

有关系也没用,连他们自己都进不去——吕楠是在6·26禁毒日之前到的果敢。那边正是雨季。通往山上的路都成了烂泥。

吕楠只拍到从山上搬下来的烟农。村子原本是个废弃的劳改农场,管司法的副司令白所成就动用自己的势力把那个村子搬了下来。

罂粟大多种植在阴冷潮湿、云雾缭绕的山地。禁种后改成种庄稼,长得很慢,一年连一季都还没收,天气就已经转凉。但搬到山下也不好过。果敢地区是喀斯特地貌,地里存不住水,种橡胶、咖啡都没成活。只能种甘蔗。

吕楠在那个村子里看到他们种玉米。但由于种法不当,结的玉米棒子很少。果敢政府都曾对媒体承认,禁种使得烟农的生活水平下降。

烟农还告诉他,联合国、中国都曾给果敢送过救济,但经过缅政府截留,最后到达烟农手里的所剩无几。

除了提供住宿,果敢政府还给吕楠发了一个“特约采访证”——每个媒体去,都能领到这么个东西。在只认关系的果敢,这个“采访证”几乎无用武之地。吕楠记得它惟一的好处,是在过关卡时,只要亮一亮它,就不用交钱。果敢地区有不少关卡,类似于公路收费站,但是持枪。

|

出操的犯人们 图/吕楠

|

犯人带来的一条小黑狗,吕楠展出的63张照片里,它全身出镜4次。监狱里还有一只很漂亮的小母狗,刚刚生了小狗,被单独放在一间屋子里养着 图/吕楠

|

监狱老大 图/吕楠

|

父亲黄为民,母亲张福娟,都是中国人,他们的女儿三岁半,生下来就带毒瘾。父亲每天做的第一件事,就是把海洛因用糖水稀释,喂给小孩吃,然后才轮到自己 图/吕楠

要是偷偷摸摸,那麻烦就大了

吕楠拍到杨龙寨监狱也是偶然。到果敢后不久的某天,吕楠正跟政府头目彭大顺说话,一个缉毒的人进来汇报,说抓到一个贩冰毒的中国人,冰毒有五公斤。

吕楠赶紧跟着去看。为节省经费,果敢兵会把抓到的人先送到缉毒的兵营,关到大铁笼里。那里相当于老街跟监狱的一个“中间站”,离老街三四公里远,等人数攒到一定程度,再一起送到几十里外的监狱。为防逃跑,男性犯人一般都被锁上脚镣。对女犯人则宽松些。

送去监狱的时候,吕楠也跟着。他本以为那个中国人是被送到果敢的政法部去审讯。政法部负责向中国移交中国籍毒贩。结果接着到了一个院子,一开门看见很多穿着裤衩、戴着脚镣的男的,他才意识到是到了监狱。果敢监狱是仿效中国1980年代监狱而建成,脚镣也是仿照中国1980年代制式,按照刑罚轻重,从 3公斤到63公斤不等。为方便走路,一般会把脚镣从中间拿根绳子系起,挂在腰带上。

63公斤的脚镣是链着两只大铁球。吕楠没有在监狱里见到,但他听说有个犯人曾经戴过。那人回忆起来倒是轻描淡写,“戴习惯了也就那么回事。”

吕楠还听说当地有一个很大的劳教所。但管监狱的人不愿给他指路。果敢县的官场逻辑也奉行“不做不错”。“但你做什么他也不拦你。他们不知道我来头究竟有多大。”吕楠跟犯人打听到地址后,就直接过去,跟劳改所的头目游说。他跟那位连长提到自己住在特区政府,提到见过彭大顺,还有“特约采访证”,但他不是记者,而是艺术家,想拍那些劳改的人“怎么改造成人”。

吕楠跟他们打交道的经验是尽量不隐瞒。第一趟去了劳教所后,他就主动跟政府办公室的主任“汇报动向”。“我要是偷偷摸摸不告诉他,那可就麻烦大了,他就会觉得我是另有目的。”吕楠说。

他去劳教所,依靠的是当地的“黑车”。果敢地处边境,从泰国走私的汽车特别多,品相好的“丰田”轿车,一万左右人民币就能买到。吕楠就包了一辆“丰田”,每天去一趟回一趟,70元。

为把监狱题材拍成一个整体,吕楠又去拍了在老街里吸食麻醉品的男女、果敢政府的抓捕行动、审讯、男女监狱、劳改所、探亲等跟“监狱”有关的各个环节。

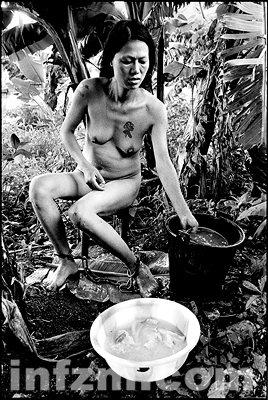

展览的照片里,最触目的一张内容是一位母亲面带微笑地给女儿喂海洛因,父亲在旁边通过针管注射。

父亲黄为民45岁,母亲张福娟40岁,都是中国人,吸食海洛因都已超过8年。女儿黄梦婕三岁半,也吸了3年半的海洛因。

通过朋友介绍,吕楠在老街找到了他们。最开始去,他并没带相机,而是带着抗生素等药物。那位妻子出过车祸,但因一直吸食海洛因,伤口无法愈合,腿上很多地方溃烂。

这对夫妇籍贯云南,本来家里很有钱,有两套房子。妻子是做服装生意的,有几十万身家,丈夫有两辆出租车,租给别人开。染上毒瘾后,这些家底就一点点被变卖换成海洛因。

缅甸的海洛因价格是中国的二十分之一。这对夫妇又举家迁到果敢,在老街租一间空房,又赌又吸。

女儿则是生下来就带毒瘾。出生不久,她就开始打哈欠,流鼻涕,又哭又闹。父亲看着觉得像是犯毒瘾,就放了一点海洛因在针管里,用糖水稀释,喂给小孩吃。果然小孩就正常了。以后就天天如此,买来海洛因,父亲的第一件事就是先给小孩兑好量,然后才轮到自己。

吕楠记得这对父母特别爱孩子,小孩一会儿不见,他们就满大街地找。他们知道海洛因的危害,但不忍心让孩子受戒毒的苦。

吕楠直接跟他们告知来意,是想给他们拍照,照片日后还会展览、刊登。“我说你们也知道吸食海洛因的危害,但是你们自己已经无能为力,我希望你能够对社会有用,你自己来决定,是否要告诉别人。”

|

吕楠镜头中的缅北监狱 图/吕楠

|

图/吕楠

|

随母亲一起服刑的一岁半的女儿 图/吕楠

|

女犯人在洗澡,镜头对着她时,她并没躲闪,只是叮嘱不要拍到她的隐私部位 图/吕楠

|

从铁门向外看的两个犯人 图/吕楠

一起到监狱去

吕楠去了杨龙寨监狱,第一件事就是给所有的犯人们分发药品,然后又给男人们发烟,给女人们发糖和其他小物品。

“无论是我要拍的人还是我不拍的人,我对待他们都是一样的,我对他们的帮助也是一样的。”相处时间一长,犯人们就对吕楠去了戒心。在吕楠的镜头下,他们的动作、神情都十分自然。

果敢女子监狱里有好几位带着小孩服刑的母亲,她们大多依靠零卖麻醉品维生,也因此被关押。她们的丈夫也多是吸食麻醉品,要么同样被抓进监狱,要么之前某天突然出走从此消失。孩子放在家中无人照料。亲戚们不愿趟浑水,孩子们只能放弃读书,跟随母亲住进监狱。

这种事情在果敢司空见惯。带着孩子服刑的女人们,有的是出于无奈,有的被抓后索性带着孩子一起到监狱“吃白饭”,以此抗议被抓。狱方也没太多钱,碰到这种情况,往往会早点放人。

在吕楠的照片里,那位带着一岁多女儿一起服刑的母亲,小孩一离开她就哭闹不止,无人能带。而接受审讯的母亲高小宇,把四个孩子一起带到了监狱。吕楠问她,她回说反正吃饭也不要钱。

展览照片里还有一张是女犯人在洗澡。吕楠拍这个镜头是因为他觉得那个场景很美。它同样是女犯人们生活的一部分:“我不想揭露任何人,也不想批判任何人。上帝在末日之前都不审判人,我为什么要审判?而且还有一个,出于爱而做的作品,一定要比出于愤怒做的作品具有持续性。”

从监狱大门的门缝往外看,是一个很开阔的院子,种着树,偶尔还会有犯人被士兵叫过去,在那边打排球。

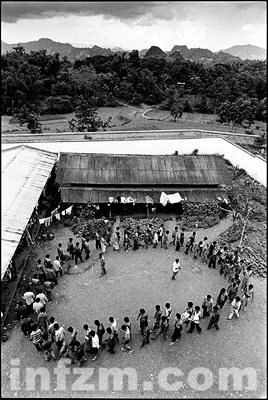

过久了周而复始的单调生活,犯人们也会自己找些娱乐。到吕楠拍摄的后期,天凉快下来,犯人们就开始在院子里“打歌”,围着圈子跳舞,唱着“果敢小调”。

那个小调,吕楠听起来总觉得有种“淡淡的忧伤”,他猜测也许那是因为果敢族本是汉人,后来归了缅甸,久而久之就染上了点悲情。