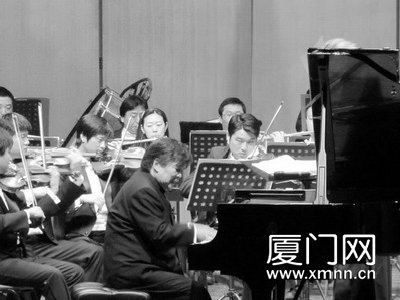

殷承宗十个手指弹“情”说话

|

|

|

“今天是一场‘150岁’的演出。我80岁,殷承宗70岁。”8日晚,指挥家郑小瑛站在人民会堂台上,笑意盈盈回头向观众透露。当晚,两人借第12届“建行之春”新年音乐会,特别演出今年“40岁”的《黄河》钢琴协奏曲。

当年,殷承宗去前苏联比赛,住在郑小瑛她们女生宿舍套间最里间,锁起来,以保证休息。郑小瑛下厨做了酱牛肉,给殷承宗添力气。

吃了牛肉拿奖的小伙子,今天成了艺术生涯步入60周年的钢琴家,他说话依旧带一点鼓浪屿闽南语口音。作为《黄河》的主要改编创作者、首演者,在家门口的这次演出,他依旧雷打不动地一天练琴五六小时。

“国内没有人认认真真做这个事情,钢琴家也商业化了。你说我低调,其实我是用十个指头说话”,殷承宗在音乐岛·爱乐厅里披上厚外套,用手套保护起手,开始接受记者专访。

记者:40年了,算过《黄河》钢琴协奏曲演了多少场吗?每一次都有同样的热情?

殷承宗:就知道超过600次了,算不清楚了。人不是机器,上世纪70年代去欧洲,短短一个月演了30多场。老实讲,那是要死掉的感觉。主要是体力心理都疲劳,但是,作品就是有魅力,过一段时间之后,总会觉得,又有新东西了。这是精神上很深刻的作品,有太多东西可以填补想象,《黄河》在各个时期也都有它不同的表现力。

曲子原来在台湾属于“地下”的,被禁止,连同我都进了“黑名单”。直到1996年第一次到台湾演出,我一看,他们退下的高官都来了。我从岛内北边演到南边,印象最深刻就是一位台湾企业家找到我,说他上世纪70年代事业刚起步的时候,就是偷听《黄河》让他受到巨大的鼓舞。而这几年,国家需要力量的时候,比如遇到雪灾,都能听到《黄河》,更不论重大的外交场合。

每个国家都有这样一首曲子,它写下了一个国家的过去、现在、未来。

记者:一定也去过很多次黄河?

殷承宗:去年都还去过,原来有一个愿望,是沿着黄河弹《黄河》。要弹好,就要去了解黄河。当年为了写,已经去了黄河多次。这么多年在壶口、东营、兰州……都看过黄河的,常常在河边边弹边拍摄。不过,最早的时候黄河很清澈,现在……还真是“黄黄的河流”了!

很多年轻人弹《黄河》差点什么,现在孩子技术都好,但是音乐表现欠缺。很多音乐描写亲情、离别,我们以前出门,没有电话,没有一封信,很能体会挂念的心情。现在孩子到处跑,希望最好父母不管了,某些东西已经没法子体会。我说你们要弹《黄河》,先去看看《南京大屠杀》。

记者:您家在鼓浪屿上的殷宅,被作为你的工作室。是不是您回来就很热闹?

殷承宗:去年夏天全住满了。天南海北的学生们来了,有的孩子从美国回来,有的从哈尔滨来,东北来的特别向往大海,我实在害怕他们乱游泳。有一天,正好知道有人溺水死了,我就故意带他们去海边看死尸。他们不知道,结果等一看到那人脚丫子,吓到了。相信再也不会偷偷下水了。

不过大家都说像在仙山上上课。在我家里练琴有个好处,半夜练都吵不到人。我家里有6架钢琴,有的学生一天弹10个小时。

不过我不在也“热闹”,太多游客来参观,还顺手把我哥哥种的木瓜什么的都摘走了,气坏他了。

记者:6架琴也包括您那架产于1956年的施坦威九尺钢琴?

殷承宗:是,那台琴是新中国第一台“施坦威”,就在客厅。下周开始,我那就变成录音棚了。我开始录舒伯特的作品,北京的录音公司来我家里看,结果发现音响很不错,最后定下来就在家里录音,声音很好。这很有意义,对于鼓浪屿也是很好的宣传吧。

我是第一次在家里录音出唱片,这种感觉很特别。同样在客厅的某个角落,小时候我在那里弹琴,现在在那里录音。我知道上世纪很多钢琴家这么做过,在家里录音,谁都会特别放松的。

记者:演出时,您对钢琴很挑剔。几年前甚至“抬”着自己的施坦威钢琴到处演出?

殷承宗:这几年好了,音乐厅基本有好钢琴,我就不抬琴了。有的观众说不定就听这么一次钢琴,你声音差,他以为钢琴就是这样,可能一辈子就对钢琴失望了。

所以我会跑到地下室去找挡音板。如果没有,我也有办法。比如在河南演出,我把29个桌子垒起来,桌面立起来半圈对着台下。在绵阳连桌子都找不到,我就用20几个茶几垒。

去苏丹演出,没有钢琴,他们答应从总统府抬。结果抬出一架低了半个音的立式钢琴来。我说“给我车,告诉我全国哪里有三角钢琴?”我开车找了一整天,电视台都没有,后来在一个露天剧场,意外翻出一架9尺的琴,竟然还是中国“星海”牌的。

在贵州,还有一次是从要倒闭的剧场的男厕所找到一架“施坦威”。一抖落开,都是虫子。修了3天,终于在音乐会开场前那个下午弄好了。那架琴从此也复活了。

文/图 记者 林晓云