新闻中心 > 正文

广饶县刘集村党员火海里抢出《共产党宣言》

|

|

|

广饶县大王镇刘集村,这里不仅是山东省建立最早的农村党支部之一,还是我国首版《共产党宣言》中译本的保存地。

1925年,刘集党支部建立,星星之火开始在广饶大地上点燃。次年,《共产党宣言》传到了刘集支部。从那时起,支部书记刘良才带领村里的党员和积极分子,在他家小院的北屋里学习了三个冬春。

从1928年春天起 ,在党的正确领导下,刘良才组织群众发动了觅汉增资、掐谷穗和砸木行等革命斗争,狠狠地打击了地主豪绅和资本家。

在那个战争年代,为了妥善保存好这本书 ,刘集支部的党员们与敌人斗智斗勇,付出了很大的心血。在敌人一次次扫荡和烧杀抢掠中,村民的房子被烧了,粮食没有了,只有这本书还安然无恙。

新中国成立后,将这本书保存了近半个世纪的刘世厚老人,将这本在全国已十分少见的最早版本的《共产党宣言》献给了广饶县历史博物馆。

2011年6月23日,本报记者踏上这片神圣的土地,继续寻访革命先行者的足迹。从他们后人的讲述中,当年那段风云激荡的历史更加清晰……

火海里抢出《共产党宣言》

“这本书保存得不容易啊,是在血与火的情况下保存下来的。”据介绍 ,我国首版《 共产党宣言》中译本在1926年传到了大王镇刘集村 ,村里的共产党员们将它看得比自己的生命还重要,终于保存了下来。

《共产党宣言》来到刘集

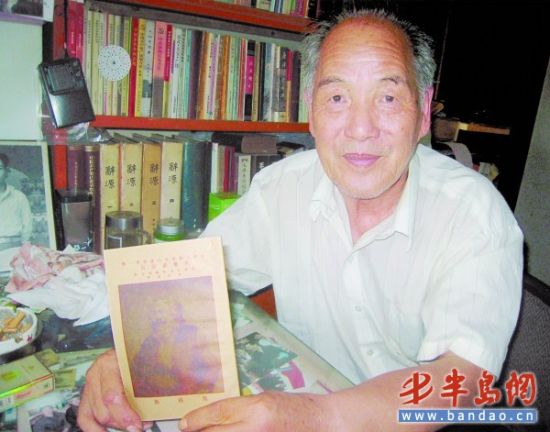

中共刘集支部旧址对面有个展厅,里边悬挂着当时的照片以及先烈们留下的遗物。“这本书是最宝贵的了。”曾在旧址做过讲解员的村民刘百平指着一本《共产党宣言》告诉记者,这是最早的中文译本,现在是国家一级文物。记者看到,书的封面是浅褐色的,上边有一幅马克思的画像,封面上端横印着“社会主义研究小丛书第一种”。

“《共产党宣言》中译本在那个时候出版数量相当少,不管是第一版本还是第二版本出版数量都是1000本,特别是第一版本,它出版于1920年8月。”刘百平介绍,在中共一大召开的时候,中共一大代表王尽美和邓恩铭将这本书带回济南,后来交给了专门负责党内报刊杂志发行和保管的张葆臣。

刘百平介绍说,那时,张葆臣和刘集村的刘雨辉(刘集村的第一名女共产党员),经常在一起活动、开会,这本书后来就传给了刘雨辉。当时刘雨辉在济南女子职业学校任教。1926年春节,中共刘集支部成立一周年之际,刘雨辉从济南回老家过春节,将这本书亲手交给了支部书记刘良才。

这本书交给刘良才之后,他带领党员和积极分子在他家小院的北屋里学习了三个冬春。从1928年春天起,刘良才发动了觅汉增资、掐谷穗和砸木行等革命斗争,狠狠打击了地主豪绅和资本家。

“这三次行动虽然都取得了胜利,不过刘良才却因此暴露了。”刘百平说,从那以后国民党就到处搜捕他,导致工作没法开展。1931年2月,山东省委安排刘良才去潍县干县委书记。

冒生命危险妥善保管

去潍县之前,这本书在多名共产党员手中传递,刘良才觉得自己有危险,预料到可能被捕,他把书交给了刘集支部委员刘考文,并嘱咐他:“你要好好保存这本书,将其视为自己的生命,甚至比自己的生命还宝贵。”后来,由于叛徒的出卖,刘良才在潍县被敌人杀害。

为了妥善保管这本书,刘考文把它藏在粮食囤底下,有时又封进灶头,有时则转移到屋顶。1932年8月,广饶邻县的博兴暴动失败,广饶党组织也受到严重损失,刘考文有了不祥的预感,就把这本《共产党宣言》转交给忠厚老实、不太引起敌人注意的老党员刘世厚保存,并郑重地告诉刘世厚:“这本书务必保存好,它比我们的生命都重要啊!”不久,刘考文等一批党员被捕入狱。

记者了解到,这本书是在血与火的斗争情况下保存下来的。尤其是在日军侵华期间,敌人曾将刘集村连续烧了两天,粮食没有了,柴草没有了,牲畜农具都烧光了,只有这本书在精心保管下,一次次躲过了敌人的眼睛。

刘百平回忆,1945年1月,敌人将刘集村连续烧了两天。当时这本书藏在刘世厚家屋山墙的“雀眼”(通风口)里。敌人放火时,村里老百姓全都被日军赶出村,刘世厚想起了《共产党宣言》还藏在他家里,于是悄悄从村外回到家中,当时他的家已经被点着了,“雀眼”里边正冒着浓烟,幸运的是没有冒火苗,否则这本书就不存在了。

珍贵文物献给国家

新中国成立后,刘世厚仔细地把这本快散架的书装订好,然后用一块蓝布包起来,放进小漆匣里。1975年,在广饶县革命文物征集活动中,84岁高龄的刘世厚将保存了43年的这本《共产党宣言》恋恋不舍地献给广饶县历史博物馆。博物馆的同志拿出来一看,是陈望道翻译的《共产党宣言》,大家惊喜不已。据考证,陈译本第1版现在全国保存数量非常小。

记者采访时了解到,虽然战争已经过去了多年,但是英雄们的事迹仍然激励着后人。

■探访

四边县政府三间房里办公

记者看到,刘集支部是三间平房,房顶上边铺着一层草,墙上的砖瓦也都是老式的。“当时的刘集支部就在这三间房子里。”76岁的刘百平说,1996年至2005年,他在纪念馆工作 ,“在 1925年,这里就建立党支部了。”刘百平自豪地说。

“党支部建立之后,他们就在这里研究革命工作。”刘百平介绍,1928年1月时,刘良才任中共广饶县委第一任县委书记,地址也是他家,并兼刘集支部书记。“从刘集支部建立以后到广饶县委建立,和抗日战争年代四边县政府(“益寿临广四边县”),这里都是他们的驻地。”刘百平说。

据了解,根据当时抗战形势需要,在中共山东省清河地委的领导下,1939年10月建立了益(都)、寿(光)、临(淄)、广(饶)四边县委和四边行政办事处。四边县政府就在刘集支部,虽然只有三间平房,但职能却相当于现在的四个县政府大楼。共产党员们就是在这三间小屋里学习,并进行革命活动。

全家挖地道掩护革命者

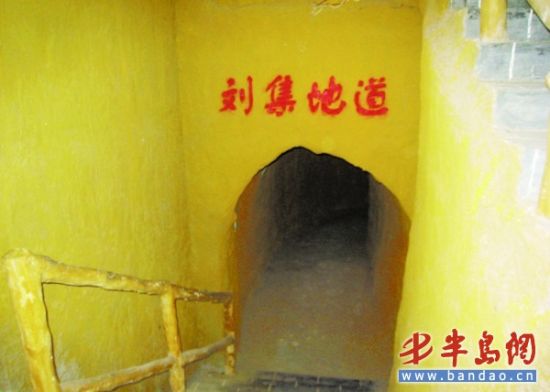

记者在采访时了解到,刘良才的妻子对革命奉献也不小,当时她带领孩子们用了三年的时间,在自己家中挖了一条长27米的地道,掩护革命者。

记者在刘集支部旧址看到,其中一间小屋的床边放着一个棕褐色的柜子,刘百平用手一拉,这个柜子竟然能动。“这能起到掩护的作用。”刘百平称,在那个时候共产党的任何工作都是秘密行动,在柜子的旁边有一个通向另一间房子的小门,而柜子拉过去之后正好将门挡起来,这样方便他们躲藏。

不仅如此,在进入到另一间房子后,在房子的角落里还有一个地道。刘百平带着记者来到了地道的入口。记者注意到,这个地道的入口就是一个灶膛,里边放着一个小梯子。“在战争年代,上边放着一口锅,然后放一个柴草筐,这样就不会被敌人发现了。”刘百平介绍说,在东屋的磨盘下还有一个口,这个地道起的作用非常大,多次掩护了地方干部、部队战士、枪支弹药,对当时的革命工作起到了相当大的保护作用。

“这个地道挖得不容易啊。”刘百平介绍说,这个地道有27米长,当时费了很大的心血,开挖是在1939年的冬季,正是日军侵华期间。刘良才的妻子姜玉兰带领两个儿子还有刘良才的三个妹妹在夜间开挖,用了三个冬春才挖出来,“挖出来的土放在院子里极易引起怀疑,所以在夜间他们得全部背出山去。”刘百平称。

文/图 记者 韦丽丽

(来源:半岛网-半岛都市报)>>