新闻中心 > 正文

这个搞历史的美国老头爱上了昆明;他的家在翠湖边上,保存着老昆明的记忆 易社强:研究西南联大的美国“昆明通”

近日楼旁的三轮车夫。易社强拍摄于1980年

东风百货商店旁卖菠萝的商贩。易社强拍摄于1980年

游客在西山龙门游玩。易社强拍摄于1980年

易社强教授到过云南很多地方,拍下了大量展现民族风情的照片 ■ 都市时报记者 文若愚

■ 都市时报记者 温炜鑫

易社强,1949年后中美学术交流第一批美国交换学者,第一个来昆明的美国教授、著名史学家费正清的学生;1980年时住在昆明的五个美国人之一。

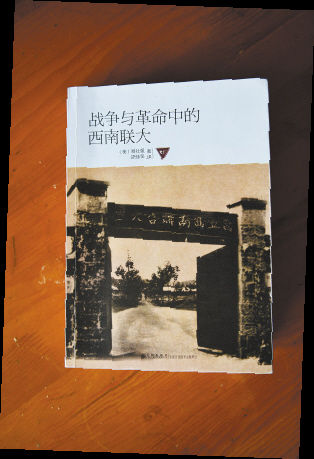

今年,是易社强的云南史学之年。他所撰写的《战争与革命中的西南联大》一书,被评价为西南联大研究史上最优秀的一部。他以史学家的眼光旁观了昆明30多年。

一个美国学者眼中的昆明发展史是怎样的?

因研究西南联大与昆明结缘

在美国,易社强只是一个普通的教授。但因为写了一本研究西南联大的著作,他在中国声名渐隆。

50多年来,易社强一直研究中国历史,直到今年年初《战争与革命中的西南联大》(以下简称《联大》)简体中文版的面世,77岁的他才为更多的中国人所知。其实,他还有更多故事值得分享。

对易社强的第一印象,是一个站在路边观察行人的外国人。他高大魁梧,头戴圆顶有一圈外沿的帽子,双眼神采奕奕,看不出这是一个已近耄耋之年的老人。

他的家在翠湖北路,客厅里的大件东西很少,清一色的中国风装饰,电视上方的墙上挂有一幅书法“难得糊涂”,清新雅致;相对的这面墙则是刘禹锡的《陋室铭》,飘逸利落。“这是岳父岳母送给我的,和这个房子很搭调。”房子阳台对着翠湖,不过视线被一栋房子挡住了。

易社强的汉语十分流利,几乎不会出现词不达意的情况,也不会出现偶尔夹杂英文单词的情况。他说,这得益于1959年到1962年在台湾的生活和学习。他喜欢利用手势和语调变化来配合自己的讲话,讲到别人跟他说过的话,他甚至会绘声绘色地模仿。

采访中,易社强特别强调真实、准确。他告诉都市时报记者:“如果采访中有我不了解的话题,那对不起,我不能回答。”采访中谈到老昆明时,他找来拍的照片,因为“我的记忆可能会出错,照片的记性更好”。问及一些细节,若不是他亲自听到、看到的,那他一定会给出信息来源;没有信息来源的话,他会反复强调“这是小道消息哦,我不知道是真是假”。

易社强如此求真、求实,也难怪他会在《联大》的简体中文版的序言中写道:“读过之后,我期望读者能说本书‘言必有据’。为了验证史实,我曾竭尽所能。”

《联大》一书,易社强花了20多年写成,好评如潮。这本书虽被冠以“学术专著”的名号,但已成为普通读者认识西南联大的最佳选择。

“去昆明是一个梦,美梦。”这个梦从上世纪70年代开始在易社强心中发芽。1973年,他放下原本专注的“中国的学生运动”研究,将目光转向西南联大,着手为联大立传。“写联大校史如果不去昆明,那是多么大的遗憾。”

但是,受当时种种条件的限制,直到1979年中美正式建交,来昆明的梦才不再遥不可及。1980年,易社强圆梦了。在三个半月的时间里,他走遍了老昆明的大街小巷,他的英文日记和黑白照片上记录的都是老昆明的生活。在工作之余,他还结识了共度下半生的伴侣。

昆明哺育了西南联大,联大的印迹和它的不少校友都留在昆明。《联大》这本书中单列了一章“联大与云南人”,详实介绍昆明的自然、人文与社会环境。这正是根据1980年的实地采访与联大校友的回忆而写的。《联大》附页的采访清单显示,易社强在昆明采访了20余人,占到采访总人数的1/5强。1980年的昆明之行,对他完成《联大》的意义不言而喻。

今年3月,《联大》英文版,即《Lianda: A Chinese University in War and Revolution》面世14年后,大陆读者终于等来了简体中文版。该书甫一出版就受到热捧,6月已经再次印刷,同时毫无悬念地登上了各大媒体盘点的“2012年上半年好书榜”。

在美国,易社强只是一个普通的教授,“很少接到媒体的采访邀请”。但因为《联大》,他在中国声名渐隆,学界奉其为研究西南联大历史的权威,“迄今为止的最佳联大校史”是《联大》一书最常见的评价。除了学界,《联大》还赢得了普通读者的青睐,“联大”不再只出现在学界研讨会、精英分子的谈论中。易社强自己也未曾料到,对西南联大的研究竟会给自己的晚年带来如此荣耀。

1980年的昆明是什么样子?

金碧路法式面包店、友谊商店、外汇券、用票才能买的自行车、单位分配的房屋。这些细节镌刻在易社强的记忆里。

1980年,正值“文革”之后与改革开放的过渡时期,物质贫乏,新时代的气息在昆明还很难觅得。

易社强是幸运的,在中美学术交流的中方组织单位——中科院领导的游说下,昆明师范学院(云南师范大学的前身)承担了接待任务。此前在北京时,北大、清华相继拒绝了中科院提出的接待任务,因为在1980年接待一个研究中国历史的美国学者,对学校来说绝对是烫手山芋。这与当年龙云对西南联大迁往昆明的态度有点像,虽然有期待,但更多的是无所适从,担心“外地人”给自己带来麻烦。

热牛奶里放鸡蛋,是易社强1980年4月来昆明时吃到的独特早餐,令他印象深刻。当时,昆明师范学院的4位代表,包括书记和一位副校长前往火车站迎接他,这顿早餐是对待外宾的礼遇,他知道接待人员处处费尽心思。

到昆明的第三天,学校的人给易社强搬来冰箱,但没过几天冰箱就不制冷了,也没有人知道怎么回事,整个昆明也找不到会修冰箱的人。没办法,学校只好给他换了一台。易社强发现冰箱门上赫然写着“物理系”,显然,这是物理系实验室用来冷藏实验器具的冰箱。后来他才得知,别说普通教师了,当时就连校长家里都没冰箱。

易社强每天的早餐都靠金碧路上一家越南人开的面包店,因为昆明只有这家店有“浓浓的地道咖啡”,还有长条的法国面包。每逢周六,易社强会骑自行车从北边的住处(现在的一二一大街附近)前往这家城南的面包店,买足够一周吃的面包和咖啡豆。不过这不算费劲,因为步行从城北到城南也只要半个小时。

易社强还记得,光顾面包店的本地人总是坐在一楼喝咖啡,以老头居多。二楼则是外国人的天地,一些外国人会在那里倒卖外汇券,因为外汇券可以买到昆明人用钱买不到的东西。在东风百货商店的顶楼(五楼)有一个友谊商店,门口有人守着,只允许外国人和高级干部进入,友谊商店只认外汇券。“里面有奢侈品,我只记得在里面买过巧克力。”

“最常见的交通工具是马车和黄包车。汽车非常罕见,自行车也不多。昆明的公共交通相当落后。大多数人出门都是步行。代步工具除了以木炭为燃料的公共汽车,就是马车了。”这是《联大》书中对上个世纪三四十年代昆明交通的描写。

到了1980年,马车仍然在环城北路频繁出现,因为这是乡下人进昆明的必经之路。不过,当时自行车已经取代马车,成为昆明城里人的主要交通

工具,但买辆新自行车不是件容易的事。多方打听后,易社强得知买自行车需要向单位领导申请,需要自行车票……他不知道走完这些程序后自己还在不在昆明。当学校得知这位外宾的想法后,便安排专人负责此事,最后易社强在东风百货商店的仓库里选到了一辆满意的自行车。回到住处,院子里的邻居争相前来观看,对这辆易社强花了180元买来的凤凰牌自行车评头论足。

在那个买什么都要凭票、什么都是国营的时代,尽管云南盛产水果,但“想吃新鲜的水果也要找关系”。“连买衣架都是新鲜事”,易社强拿着刚买的衣架进入院子,看门的人看到后啧啧称赞:“好高级,好高级!”

由于昆明的校舍不敷使用,从1938年5月到8月,联大文法学院在蒙自停留了四个月。但是直到文法学院的师生返回昆明,校舍仍然没有着落,到了11月,学校当局还在为安置2100多名新生和返校生忙得焦头烂额。《联大》多处着墨讲述了联大师生安顿之困难。

1980年,已经没有躲避战乱的“外地人”涌入了,昆明人的住房条件如何?

易社强回忆,那时候房子都是单位提供的,而且祖孙三代、甚至四代同堂。易社强曾去一个建筑师家做客,这家人祖孙三代六人挤在两个小小的房间里,厨房和厕所都是公用的,没有自来水。“房间里很暗,没有任何装饰,墙上都是青绿色,像监狱。”至今易社强仍对一个建筑师竟然住在那样的房子里感到不可思议。

“单位”是中国特色。刚到昆明,易社强就认识了“单位”。因为两个陌生人聊天,第一句肯定是问:“你是哪个单位的?”

个人依附于单位,吃、穿、住、行都是靠单位。有个令易社强记忆深刻的事是:“单位连洗澡都要管。”由于住处没有洗澡的地方,每周六学校会派车接他去昆明饭店洗澡。这与他在美国的生活经历大相径庭,在美国一切都靠自己,要找住宿的地方可以求助报纸,或者电线杆上的广告。

单位对个人的束缚是显而易见的。没住多久,易社强也开始认识到自己属于单位,属于昆明师范学院。直到现在,易社强还会在不经意间提到“我的单位”。

工作之余,看书并不是一个很好的选择,因为没什么书可以选择,整个昆明只有一家新华书店,里面几乎没有英文书。于是,周末骑自行车去乡下,绕来绕去玩一整天成了易社强时常进行的业余活动。

不过,也曾有“非常惊喜的事”。易社强在昆明看过两场电影。头一次是一部反映刘少奇平反的纪录片,很对这个研究中国历史的美国人的胃口;第二部是《长江滚滚向东流》。

那时,去看电影的路上,男子骑自行车带个女伴已经不会引起议论了。可是男女朋友若在公共场合牵手、肩并肩走在一起,还是会引来责难与闲言风语,同居则更是匪夷所思的事情。

相比起来,联大学生就更“惨”一些。《联大》里写道:“亲热的恋人一旦被当地警察逮住,就有可能被他们用皮带鞭打,或者被迫到当地警察队,接受有关道德准则的污辱性的训话。”

1980年,已经零星地有一些美国旅行团来昆明,他们的下榻之处除了翠湖宾馆就是昆明饭店。昆明师范学院外语系的一个助教被旅行社相中,请他去给美国福特汽车销售公司旅行团当翻译。这个活泼开朗的助教赢得了旅行团成员的赞赏,旅行团的一个成员告诉昆明师范学院教外语的美国专家,她所在的城市有一所学校可以为学生提供充足的奖学金,“应该让这个优秀的助教去试试”。

这显然不是美国专家能做主的事情。幸运的是,这个助教去美国留学的申请经过层层审核,最终获得批准,成为1949年后昆明第一个去美国的留学生。

“经过十年文革,以及之前的大跃进、人民公社等一系列的社会主义实验”,那时的人们对国家和个人的未来都缺乏信心和想象力。易社强听得最多的话就是“你不可能了解”、“你不懂”……消极情绪占据着人们的生活。

前面提到的建筑师曾经告诉易社强,他们一家的希望是,有朝一日女儿能离开中国,到美国去念书。

“昆明应该更自信”

近些年来,昆明日新月异的变化,令易社强对昆明的规划和发展产生了一套自己的看法。

1980年后,易社强隔一两年就要来昆明住上一阵。2006年他在翠湖边买了房子,几乎每年都要在昆明住半年。

昆明的日新月异令易社强赞叹,但是这个热爱昆明的老头开始担心自己“在昆明住不下去”。他说,昆明有“四大宝”吸引他:自然、人、食物、文化,其中,自然和文化都比老昆明逊色了不少。

汽车,是生活现代化的标志,拓展了个人的行动空间,极大地满足了人的自由。但是易社强切身体会到汽车激增带来的问题。撇开石油资源危机不说,77岁的他感觉昆明的空气质量明显下降,他担心汽车尾气污染影响到自身的健康。

更直观的感受是,汽车占领了街道、人行道,连小巷子都不放过。爱骑自行车的易社强觉得骑自行车不像从前那样安全了,出门要前后左右不停地看,看是否有汽车驶来。

“普及汽车是美国失败的经验,在中国却成了很多人的美梦。”易社强认为,美国是个前车之鉴。他说,在美国,生活区、工作区、商业区划分明确,都隔得很远,一般人都住在偏远的郊区;公共交通难以满足出行需要,买汽车是无奈之举。何况美国家家户户都有汽车也是一个错误的印象,住在市中心的,如纽约曼哈顿的人是不会买车的,“如果有人买车邻居一定会说他是个傻子”。相对于汽车,美国人更愿意买一栋好房子。

“从城市文化的角度来说,我更喜欢老昆明。”易社强这样说,是因为老昆明有特色。城市有了特色,才有认同感。这个特色指的是反映城市积淀的“老东西”。

易社强拿出一叠上世纪80年代拍的老昆明照片。“这些木制房子有阳台,阳台和门上都有精美的雕刻”。正是根据那个时候看到的昆明,《联大》中才有如下的描写:“两层的木式建筑,饰以精雕细琢的斗拱、栏杆和大门。宏伟额围墙触目皆是……连成一片,墙被刷成浅紫色、金黄色、奶油色和黄土色……在青山环绕的高原、湛蓝的天空的映衬下,黄墙碧瓦的景观,让人仿佛置身圣达菲。”

据易社强所知,上世纪八九十年代,来自昆明的姐妹城市——瑞士苏黎世的城市规划师们曾建议,“一边现代化,一边保留老昆明”,建议把行政中心迁到呈贡,可惜当时未被接受。“如果当时采纳了这一建议,也不至于等到城市发展遇到瓶颈,才做出搬迁的权宜之计。”

易社强说,每个城市在发展中都要面临拆还是留的抉择。发展要付出代价,但是中国的很多城市错误地认为推倒重建就是发展,钢筋、水泥房子,大马路、大商场就是现代化。在他的《联大》一书中,也提到“云南人的自卑情结”。易社强认为,从昆明的发展中隐约还能看到这种自卑。

“昆明应该更加自信,不崇拜、模仿其他城市。”易社强说。

■ 都市时报记者 文若愚 翻拍

对话易社强

《联大》受欢迎

是个惊喜

都市时报:听说《联大》简体中文版出版时一个字都没删,这是真的吗?

易社强:是的,不过在结语部分有三处由出版社加上了引号,而且在页脚注明“引号系中文简体出版者所加”。我认为这是适得其反的做法,因为这种特殊处理会使得读者对引号里的内容更感兴趣。

都市时报:为什么英文版出版14年之后,简体中文版才面世?

易社强:在饶佳荣翻译前,也有人做过这本书的中文翻译工作,其中包括我的朋友。但是我坚持一个字都不能改、不能删,这样才符合西南联大的自由精神和闻一多先生的精神。但是大家都说这是不可能的,所以我对出版中文版是不抱希望的。直到2007年秋天饶佳荣跟我联系出版事宜时,我还是持悲观的态度。

都市时报:《联大》很受中国读者的喜爱,这本书在美国的反响如何?

易:《联大》受欢迎让我非常惊喜。1998年这本书的英文版在美国出版的时候,只获得“另一本关于中国的书”、“还不错”之类的评价。有人告诉我,《联大》赶上了最近的联大热;当然我也知道中国高等教育受到诟病的背景,我想联大热、《联大》受到欢迎都是对现实的一种间接的批评。

14年来,这本书的英文版在美国销售量不超过1000册,而在中国已经超过2万册。1998年的美国、2012年的中国,一本书在两个时代、两个国家的反响大相径庭,我正在写一篇文章分析其中的原因。

都市时报:但是也有人评论说,《联大》中多为蜻蜓点水的故事,缺乏学术深度。

易:是的,我喜欢讲故事。因为我很外向,喜欢跟人交流;我不喜欢做理论工作,整天坐在图书馆或者档案室里是别人做的事。我想听联大校友跟我讲当时的故事比在书上看到的东西更有用。

历史和故事是分不开的,我认为写历史就是要让读者能感知到那个地方、那个时代的生活,故事就是实现这一目标最好的手段,《联大》就是按这种想法来写的。

都市时报:您是从什么时候开始写故事的?

易:上大学时,我对新闻很有热情,做了三年的校报记者。由于校报内部存在分歧,我离开了校报,并且放弃了毕业后找一份新闻工作的想法,而是选择读研究生,走上了学术研究的道路。

这三年校园记者的经历对我的写作非常重要,期间我学会了怎么写故事,一个具体的、生动的故事。当然,我对新闻工作的热情从未消减,在美国我每天都要认真看《纽约时报》。

都市时报:1980年来昆明时,您是怎么认识现在的太太李晓亮女士的?

易:当时住在我对面的是一对年轻的夫妇,都是昆明师范学院外语系的老师;他们介绍我认识了几位外语系的老师,我太太就是其中一位。晓亮是我生活的中心,当然,这是我们自己的事。

都市时报:您最近在忙什么呢?

易:我在写一本关于“北京五十五”知青的书,1968年2月来自北京的55名知青在云南西双版纳的故事。就像我不写抗战史或者高等教育史,而是选择写联大校史一样;我不写知青史,而是写五十五个知青,这样我就可以写得很具体。我已经采访了这55个知青中的30多个。

(感谢谭乐水先生提供采访支持)

|

|

|