为何罗姆人在法国成为头疼包袱

特约供稿人:张竹林

和大多数生活在巴黎的人一样,我对政府出动警力拆毁罗姆人非法营地之类的新闻并无太大感受。那些据说多达400来处的非法搭建棚屋和帐篷,对我来说不过是在高速路上一闪而过的视觉效果。即便从总体数量来说,在法国境内的2万至2.5万的罗姆人并非庞大到让人难以忍受。那为什么罗姆人会在法国成为一个令人头疼的包袱呢?

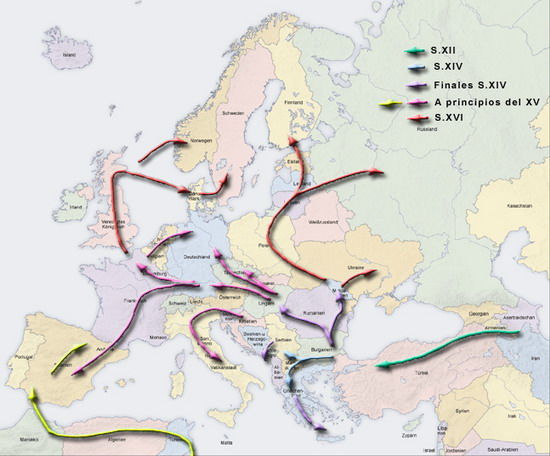

罗姆人在欧洲迁徙路径

罗姆人在欧洲迁徙路径这事发生在几天前,巴黎时装周正在勾引着全球的潮人。晚餐出来后,我坐到巴黎歌剧院的台阶上。这个巴黎最惬意的露天台阶之一,总是有很多游客或者年轻人巴黎人,如我一样席地而坐。台阶下方的小广场上,不时有表演助兴的乐队。有几次,我甚至看到乐手将漂亮而庞大的三角钢琴搬到这里弹奏,台上台下如痴如醉。然后我绕到歌剧院的左侧,歌剧院餐厅已经被时装周的某个品牌包场而打理得严实而高贵。对面走来两位打扮时尚领着大小购物袋的亚洲女孩,就在和我擦肩而过之后,突然尖叫起来。我掉头后看到,一位身材结实的中年女子手中举着一张地图样的东西,正在推拉女孩。在我高声斥责下,这位妇女对我发出了一个她需要吃饭的法文单词,转身离开。

这就是最近在法国社会和法国政坛大闹天宫的罗姆人中。从2007年,罗马尼亚和保加利亚两个国家加入欧盟之后,这些有游民生活传统的族群,开始大举进入法国。问题是,很多罗姆人并非我们想像中那些能歌载舞的以卖艺为生的吉普寨人。越来越多人将在一些法国的罗姆人与乞讨,盗窃,卖淫联系在一起。这其中,包括法国内政部部长瓦尔斯。在今年三月,接受右派报纸《费加罗》报的采访中,瓦尔斯称,"这些非法安营扎寨的人并不希望融入我们的国家,或者出于文化上的原因,或者因为他们被乞讨和卖淫组织所控制"。

和大多数生活在巴黎的人一样,我对媒体上经常报道的,政府出动警力拆毁罗姆人的非法营地并无太大的感受。那些据说多达400来处的非法搭建棚屋和帐篷,对我来说不过是在高速路上一闪而过的视觉效果。即便从总体数量来说,在法国境内的2万至2.5万的罗姆人并非庞大到让人难以忍受。那为什么罗姆人会在法国成为一个头疼的包袱呢?

大约是在两三年前,在巴黎市内的一些主要街区,每当夜幕降临时,我诧异地发现巴黎变样了。在19点打烊之后的商店门口,一些拖家带口携带着大包小包的衣物和食品的人,当街铺开被褥。他们会熟视无睹地按照自己的方式坐在路边用餐,同时把那张"我饿了,请帮助我"的纸牌摆在一边等待施舍。在歌剧院大道上,场景更为壮观。大道两侧,一丛接着一丛,集体感极强的罗姆人也因此能方便地走门串户。他们要远比巴黎人还熟悉这座城市的结构和功能,他们能找到消防队或者清洁工人专用的水源开关,我不止一次赞叹地看着他们就在街头悠然浣衣清洗餐具。他们清楚巴黎街头的哪个下水道可以打开,并且能安全地将夜间所需要的席铺安放其中。我甚至相信,罗姆人了解巴黎的每一个秘密,甚至达芬奇密码这个级别。

在上周日,和很多法国人一样,我将不准备再用的干净衣物折叠好放到我家对面的一个衣物收集箱内。次日夜晚,我再次经过的时候,看到一对年轻的罗姆人在对着衣物收集箱的投递口说话。他们的脚下已经杂乱地堆了不少衣服,我看到陆续还有衣物从这个类似超大号信箱的长型投递口送出来。我在这对夫妇敌视下怅然离开,我知道,即便是这家管理旧衣回收的慈善协会Le Relais,已经根本阻挡不了罗姆人要霸占那些衣物的念头。而被那对夫妇送到箱内盗窃衣物的,正是他们的年幼孩子。

这些少年罗姆人的父母很清楚,以目前的法律,法国警察对于未成年人的违法手足无措。在离卢浮宫不远的一家法国餐厅内,三位闯入的罗姆少年被服务员奋力推到门外。侍者告诉我说,他们的客人不仅发现手机被盗,而且这几位罗姆少年还曾经对着他们的客人吐了一口痰。不久前,就在卢浮宫的对面,我看到两位警察正在询问几位满脸毫不在乎的罗姆少年。警方告诉我,面对未成年人,他们无能为力。

即便这样,当内政部长瓦尔斯说,"罗姆人的天职就是要回到他们自己的国家,罗马尼亚和保加利亚"。法国左派一些似乎生活在别处的政客还是群起攻击。而民调在显示,接近八成的法国人支持瓦尔斯的观点。

但是,没有人能确定,这个罗姆人的巴黎游戏何时能够找到合理出牌的具体规则。就象这每隔几天就会在蒙马特高地发生的场景,一大群罗姆少女每人手中拿着一张纠缠游客签名的单子,嘻嘻哈哈地在跑在前方,而后面是追赶的法国警察。一次又一次毫无结果的追赶。