习近平总书记在中央全面深化改革委员会第四次会议上强调,促进经济社会发展全面绿色转型是解决资源环境生态问题的基础之策,要坚持全面转型、协同转型、创新转型、安全转型,以“双碳”工作为引领,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,把绿色发展理念贯穿于经济社会发展全过程各方面。

江河纵横、湖泊棋布、湿地丰沛,武汉生态资源优势明显,这也是推动武汉高质量发展最丰厚的自然基础。

“深入推进长江大保护”“打造世界滨水生态名城”“培育壮大绿色低碳产业”……重塑新时代武汉之“重”,市委十四届七次全会对绿色发展谋划清晰:协同推进生态环境保护和绿色低碳发展,打造人与自然和谐共生的重要典范。

当前,武汉正努力把生态资源优势转化为绿色发展优势。连日来,长江日报记者来到武汉协同推进生态保护和绿色发展现场,所见“新”潮涌动、“绿”意十足。

减少新水取用与排放

“十年禁渔”常抓不懈

2023年12月27日,两头江豚从大桥水域游过,引得市民驻足观看。长江日报记者金振强 胡冬冬 摄

2023年12月27日,两头江豚从大桥水域游过,引得市民驻足观看。长江日报记者金振强 胡冬冬 摄“要把修复长江生态环境摆在压倒性位置”。党的十八大以来,习近平总书记先后4次主持召开长江经济带发展相关座谈会并发表重要讲话,为长江经济带发展把脉定向。

深入推进长江大保护,武汉作为长江中游重要城市,牢记嘱托,扛牢“守护好一江碧水”的政治责任,坚决筑牢长江中游生态屏障,确保“一江清水东流”。

汉阳区杨泗港大桥旁边,原来的水上加油站不见了,取而代之的是新五里水上综合服务区,这是长江中游唯一能把生活污水直接接入城市管网的水上服务区。90米趸船上,三条管道分别将“黑水”“灰水”“油污水”输送至陆上市政污水管网。

在东风本田公司第二工厂,记者看到,生产用水深度处理回用项目厂房内,送水管道紧密分布,水流声不断,远处的白色巨桶格外醒目。公司节水相关负责人陈红武系长介绍,该项目通过处理设备升级更换,提升生产废水处理标准,出水水质更优了。达到工艺用水要求后,回用至生产用水中。

努力少取长江水,减少新水取用与排放,2023年,我市工业用水重复利用率达到93.9%,创历史新高。

在丹水池江边一处小水汊,“中国渔政075”正驶来,武汉渔政执法人员李贤烈走向艇首,四向巡看是否有垂钓者。“武汉打造了一张禁渔‘天网’,在长江、汉江武汉段两岸地带,布设150多个高清摄像头,每个摄像头覆盖3公里范围,24小时进行监控。”

随着长江“十年禁渔”启动及长江保护法实施,长江武汉段鱼类资源日渐向好。近2年来,长江江豚在这里出现的频次越来越多。

4月21日23时,汉阳区禁捕办联合杨家河水上派出所、建港水上派出所,重点对汉阳区南岸嘴至汉江湾大桥江段开展“零点”联合执法和“十年禁渔”宣传,严厉打击各类非法捕捞行为。

执法人员称,“十年禁渔”常抓不懈,紧盯重点水域、重要时段,对各类涉渔违法行为始终保持高压严打态势仍是当前及未来工作的重中之重。

综合整治让江滩铺开绝美画卷

正视问题着力改善重难点

一群滨鹬在天兴洲江面飞越。长江日报记者 高勇 摄

一群滨鹬在天兴洲江面飞越。长江日报记者 高勇 摄车从“花”上穿过,江心绿洲入画来。前不久,天兴洲公铁两用长江大桥下,一幅生态画卷铺展开来。

在去年底建成开放的青山湿地生态综合整治工程一期,记者看到,一片沿江腹地滩涂开阔通透,水边的水杉、乌桕高低错落,绝美风光尽收眼底。

武汉,正持续提升生态品质,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,打造世界滨水生态名城。

眼下,青山湿地生态综合整治工程二期正在加紧施工。武汉碧水集团该项目负责人刘宏志说:“将依托现有的自然滩涂基底,打造湿地生态风景。”

内沙湖上,武昌区湖泊维护站副站长王聪乘作业船来到湖心,趴在船舷边,细致观察沉水植物生长状况。夏季是沉水植物生长最旺盛的时期,也是管护关键期。眼看气温逐步升高,王聪加大日常养护力度。他手头上还在编制武昌区7个湖泊全年管护方案。他说,水环境治理须久久为功。

按照相关方案,到2026年,武汉将实现湖泊岸线稳固,面积不小于867平方公里。同时通过实施大东湖生态水网青山引水项目、野芷湖—南湖连通工程等重点项目,确保湖泊“面积不缩小、水质不降低”。

“谋求绿色发展,还要正视问题。”市生态环境局相关负责人表示,下一步将着眼生态环境质量改善的重点、难点,聚焦市民反映集中的生态环境问题,着力补齐基础设施短板和治理能力不足,不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

积极培育绿色工厂

百姓生活绿元素不断增多

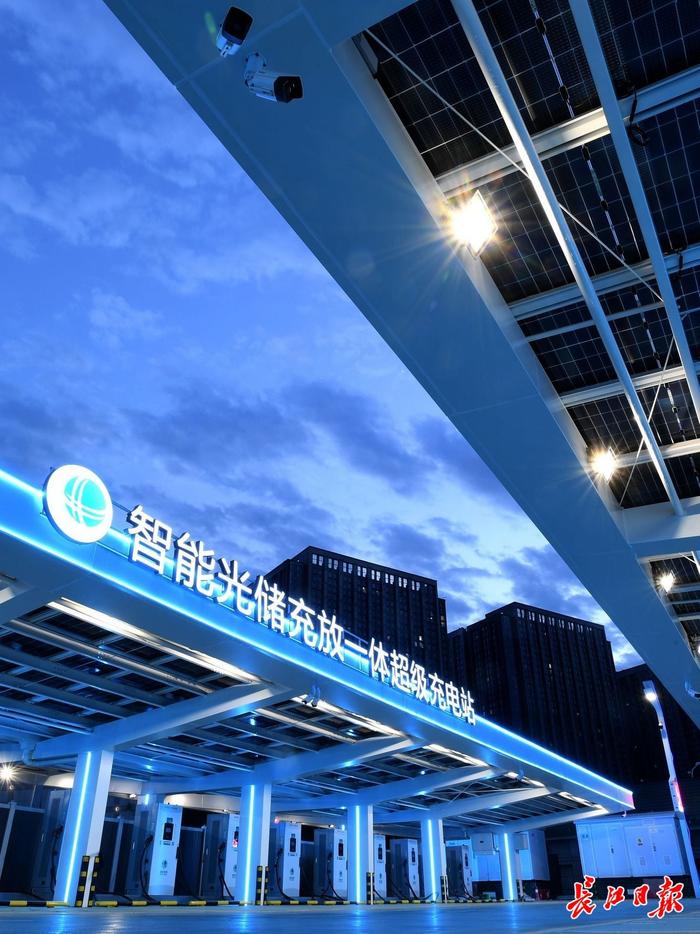

南太子湖超级充换电服务中心充电时间比一般充电快9倍,未来感十足。长江日报记者 周超 摄

南太子湖超级充换电服务中心充电时间比一般充电快9倍,未来感十足。长江日报记者 周超 摄绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。

在武汉市“965”现代产业体系中,绿色环保产业是九大支柱产业之一,在武汉市经济高质量发展和奋力推动新型工业化中有着举足轻重的地位。截至2023年,武汉市绿色环保产业规上企业363家。

从天空中俯瞰,TCL空调武汉智能制造基地宽大的屋顶被光伏面板所覆盖,近10万平方米的铺设面积,年均发电量达900万度,相当于节约标准煤2970吨。

黄陂区临空产业园有全市首个大规模液冷型储能电站,它如同巨型“充电宝”,可以在用电低谷时段从电网充电,在高峰时段将电能回补电网。

一台台废旧家电被回收拆解,自动分拣成铜、铁、铝、塑料等原材料,在武汉格林美城市矿山低碳产业园电子废弃物绿色处理车间,技术人员介绍,这里建成了一条“废旧动力电池回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”新能源全生命周期价值链,使格林美的循环产业发展之路越走越宽。

来自绿色环保产业链工作推进会的消息显示,今年,武汉将编制《武汉市绿色环保产业专项规划》,同时借鉴国内先进地区产业发展经验,出台《武汉市绿色环保产业发展实施方案》。

逐“绿”前行,武汉目标已定——到2025年,建立动态的绿色工厂培育库,培育一批具有武汉产业特色的绿色制造体系建设示范,创建国家级绿色工厂80家、绿色供应链管理企业10家。

放眼市民生活,“绿”元素也在不断增多:超市用上了环保袋,街头传统公交车换成了新能源车,用来寄收物品的快递箱也有了循环快递箱……

走进天地壹方南馆,阳光透过玻璃穹顶洒下,照亮馆内。傍晚时分,LED节能灯会随光线变化自动开启并调节明暗。通过能耗智能检测平台精准调控,大楼一年可节约电能36万度。

在今年年初新投运的南太子湖超级充换电服务中心,一位车主不由得点赞:“把车充上电,去喝杯咖啡回来,车就可以开走了。”

践行绿色发展,倡导绿色生活。当前的武汉,向着打造人与自然和谐共生重要典范的目标奋勇向前。

(长江日报记者宋磊)

【编辑:王戎飞】