| 我这样捕捉到空难(组图) | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2003年04月08日13:06 北京晨报 | ||

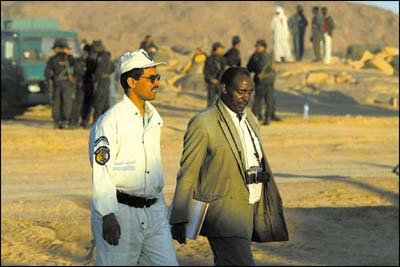

点击此处查看其它图片  3月6日,阿尔及利亚发生了建国以来最严重的一次空难,而事发时我们“走进非洲”摄制组正在机场准备乘机前往特西里—— 灾难突如其来 3月6日下午3时30分左右,就在我将登机牌刚刚交给检票人员的一刹那,机场响起了刺 回到候机大厅后,我赶紧拿出铱星电话向北京的编辑报告这一突发新闻,并口述进行了报道。随后,我将相机内的存储卡掏出,放在了眼镜盒内,以预防警察的检查,同时将摄影包内所有拍摄过的胶卷与新胶卷进行了包装对换,以防万一。 独闯救援现场 没有想到的是,警察似乎无暇检查我们的行李,两个小时以后就将我们全部释放。惊喜之余,我迅速地打探消息,了解救援进展情况。在洗手间里,一位刚从现场回来的警察告诉我,只有一个人在空难中幸存。 在摄制组等待地陪安排车辆离开机场时,我却悄悄掏出70-200长焦镜头,带着佳能1D数码相机向救援现场出发了。为了掩盖相机,我特意穿上那件奥索卡风衣,事后证明这是一个非常明智的决定。 机场的军警告诉我,机场距离事故点有两公里,我一边走一边试图搭便车。两次失败后终于搭上了一辆卡车。事故地点,军队和警察构建了三条警戒线,不允许任何车辆靠近,围观群众也只能站在高处远望,我只好下车一点一点接近。 这时,我忽然发现有两个电视记者正在采访救援指挥,我二话不说冲了上去,给他们拍照并主动地帮他们拿三脚架,装成一家人的样子。慢慢被环境容纳后,我才敢将镜头转向飞机残骸,心里格外激动,甚至根本考虑不到构图,只想按快门。不巧的是,电视台的记者很快就离开了,剩下我也就穿帮了,没有办法,只好继续硬着头皮拍照,每拍一张就赶紧把相机藏进风衣里,现在回想起来自己当时一定是标准的狗仔队造型。 遭遇秘密警察 就在我考虑搭便车离开救援地点返回机场时,一辆警车呼啸而至,一位官员模样的人走下车(后来听说他是阿尔及利亚高级官员)。我当时没有在意继续拍摄,不想麻烦随之产生。 就在部长视察完毕返回途中,他身边的保镖用手指了指我,可能在问:“这个外国人是谁,怎么在这里拍摄图片?”立刻,两个便衣警察走过来,一左一右开始审问我。他们很干脆地说,把胶卷交出来走人。我赶紧解释自己和阿尔及利亚电视台的记者是一起的,但他们根本不听就是要胶卷。其实,根本没有什么胶卷,那部数码相机是靠存储卡来保存照片的,我当着他们的面象征性地删了几张照片,然后用小拇指把电源关掉,并告诉他们“全删除了,什么都没有了!” 两个警察交换了一下眼神,还是不信。我想,既然你认定有胶卷,我就将计就计吧。我突然大喊一声,把相机曝光模式调整到B门,将快门完全打开向他们展示“里面什么都没有了”。为了强调真实性,我还拉一个当地老百姓当证人,这时警察才有点相信。我赶紧趁热打铁,和他们大谈特谈中阿友好关系,在我说了一大通“我们是朋友”后,两人记录下我的护照号,放我离开,这时已经是黄昏,救援现场已然架设起了聚光灯。 安全脱身归队 这时,我才算稍微松了一口气,赶紧找便车赶回机场。晚霞下,飞机残骸显得非常有感染力,我忍不住又拍了一张,不曾想这一下麻烦大了——就在我坐在一辆标致车准备离开时,那两个警察快速跑来将车拦住,并以非常强硬的口气命令我下车,并拉着我往旁边的一辆车里塞。从他们的神态可以看出他们被欺骗后的愤怒,我见事不妙,一边大声叫喊以吸引围观者的注意,一边严厉地用英文告诉他们:“我要给中国大使馆通电话。”两人似乎被我唬住了,松开手不知该怎么处置我。交换了一下意见后,其中一个警察跑向救援现场请示,另一个则命令我呆在原处别动。 当时我心想这下估计够呛了,弄不好就全没有了,但自己还是不甘心。趁他不注意,我将佳能相机的存储卡偷偷取出,藏在了风衣的领子内,准备交出小相机的存储卡以脱身。就在这时,那个请示的警察回来了,他脸上无奈的表情告诉我,他没有找到相关的领导。见状,我一边求情,一边把相机裹在衣服里,表示自己再也不拍了。两名警察竟同时不耐烦地向我挥了挥手。这一次,我头也没有敢回,撒开腿向路边跑去,直到搭上便车。 回到机场,候机大厅内已经没有人影了,一打听才知道“走进非洲”摄制组的其他人刚刚离开机场10分钟。 这时已是晚上7时30分,出租车受戒严影响,根本无法抵达机场。就在一筹莫展时,一位当地军警叫住了我,这令我刚刚放松的神经立刻紧张起来。“中国朋友,有烟吗?”原来是虚惊一场。虽然我没有烟给他,但这并不妨碍我与之攀谈,很快我们找到了共同的话题——篮球。那哥们儿是一个十足的NBA球迷,还手舞足蹈地给我模仿了一段突破上篮的动作。当他知道我需要车辆回酒店时,很干脆地安排了他的一位警察哥们儿下班后开警车送我。说来也巧,就在这时,一辆贴着“走进非洲”标志的越野车急速驶来,正是我们的3号车。 冒险传图片 汽车快接近饭店时,突然发现路边有一个黑影拦车。停下一看,原来是我们的陪同人员小张,他正准备去警察局报案。“回来就好,不过你还是等着被领导骂死吧。”说实话,对于挨骂我早有心理准备,不过出乎我意料的是,领队华越并没有太多地责难,在当着全体队员的面批评了我几句后,他话锋一转,“你给我们讲讲都看到了什么吧!”随后大家一起观看了我拍摄的图片,看得出来大家还是比较理解我这次擅自单独行动的。第二天一早,我准备传送图片时,却发现了一个问题:镇上的两家网吧都关门大吉了,在饭店使用海事卫星则无异于自投罗网。此时,空难救援指挥小组都下榻在这家饭店,楼道里和大堂都是秘密警察。 时间在一点一点地过去,距离晨报截稿的时间越来越近,我和组里的车队长关尔嘉决定离开饭店,背着海事卫星电话去野外发稿。出了大堂,我们径直向东面的野地走去,在一个小土包上架设起卫星电话,开始发稿。当时正是中午,太阳直射,根本看不清楚屏幕,关队长拿毛巾为我遮挡阳光,还不时观察周围是否有人过来,远处传来的警笛声令我们的神经更加紧张。那时的举止和小说中描写的潜伏特务没什么两样。两个小时过后,主要的图片都传递回去了。此时,卫星电话已经没有电了,我从地上爬起来时也累得两腿抽筋。回到饭店时,我低着头直奔房间,生怕在大堂碰到昨天那两个警察。 第二天离开饭店时,一位秘密警察向我们询问是否拍摄了空难镜头,我的头摇得像拨浪鼓一样,好在那位老兄只是例行公事,没有过多盘问就离开了,不过给我造成的压力却是不小。回想起来,真有点后怕,这是我记者生涯中最艰难、最刺激的一次采访,也应该是最成功的采访之一。 晨报阿尔及利亚专电 特派记者王海鹏

订新闻冲浪 关注重大事件 新浪万千新闻任你点 | ||

| 首页 ● 新闻 ● 体育 ● 邮箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 天气 ● 答疑 ● 导航 |

| 新浪首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 央视-凤凰-晨报 携手《走进非洲》专题 > 正文 |

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2003 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |