|

|

|

|

|

省港人才南闯北进各显神通http://www.sina.com.cn 2007年07月01日06:21 大洋网-广州日报

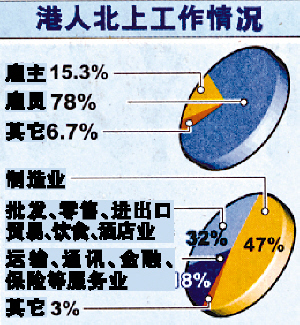

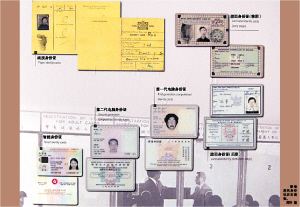

回归十年,香港与内地的交流愈趋频繁,其中人才的交流尤为明显。粤港两地居民由于地区和文化上的趋近性,互相影响、互相融合。尤其是在金融风暴后,众多的香港人陆续“北进”,进入广州,闯向珠三角及更远的内地。从公司文员到私企老板,香港人的精明和敬业影响着老广们,在羊城谱写另一种“香江传奇”。 而为提升香港的竞争力,香港回归祖国后,特区政府推出过多个人才引入计划。在香港入境处,有关人士告诉我们,第一个通过优才计划成功引进的内地人才是著名钢琴演奏家郎朗,在一年或更长的时间里,郎朗不需事先得到香港雇主的雇用,就可以落户香江,发展自己的事业。与郎朗同一批获得批准的还有大名鼎鼎的钢琴家李云迪和前奥运跳水冠军伏明霞。 故事一: 用广州赚的钱还清香港的债 据香港统计署的资料显示,北上内地工作的港人数字在过去十年间增加近一倍,由1995年时的12.2万增至2005年的23.7万,其中九成集中在广东省工作,其次是上海和北京。男性的比例比女性要高,分别占75.5%和24.5%。近7成的人是以雇员的身份被派往内地工作的。 金融风暴后房子成了负资产 崔振邦一家三口是在上世纪90年代初从潮州移居到香港的新移民,依托自己熟悉的电子产品生意,夫妇俩经过几年奋斗,在旺角买下了一层600平方英尺的房子,在香港有了自己的家。1997年底的金融风暴,令崔振邦几乎被打回原型。 “回归以后,我对香港的前景很看好,还计划过到深圳扩展生意,但是还未有动作,金融风暴就来了,我的两个合伙人几乎破产,自己那层楼也成了负资产。”1998年初,崔振邦北上广州,帮助朋友做产品线的铺线。“到广州是搏一搏,自己根本没把握。” 到广州生活半年后才适应 毕竟是电子贸易方面的老手,崔振邦成功将公司代理的产品在广州各大卖场上架,并取得不俗业绩。一年之后,他开设了自己的公司,太太也带着儿子从香港过来帮忙,儿子在广州入读了初中。“他们刚到广州的那段时间,还是习惯在香港生活,太太每个周末带儿子乘直通车回香港,呆一天然后就回来,我有空也会回去。过了不到半年,他们也适应了广州。” 如今买了东风路复式豪宅 2000年,崔振邦已经还清香港的欠款,花近200万元在东风东路购买了一套复式豪宅。讲起广州的生活,崔振邦认为和香港在生活质素上其实没什么不同,“可能我是从内地去香港的,所以回到广州我觉得很适应,如果就工作节奏而言,目前广州相对还会稍微轻松一点,但是已经很接近。” 有机会就有可能 与十年前相比,他认为广州最大的变化是在办事的方式和效率上。“早几年,无论办什么业务,一般都是要先想办法做一下公关,看看有没有朋友可以帮忙。现在,大部分都是按制度办了。效率也是,现在说好是几天能办下来,一般都可以做得到。” 虽然自己在广州安家已经好几年,但崔振邦表示在广州置业的香港朋友其实并不多。“在深圳置业的香港人就非常多,毕竟是距离的原因。在广州置业的香港人主要是一些退了休的老人家,我相信对广州的楼价不会造成什么影响。” 当记者问,将来广州的事业稳固了以后,会不会又搬回香港?崔振邦想了一下回答,“暂时还没有想过。或许以后我会离开广州,可能不是回香港,而是再去内地其他的大城市发展,有机会就有可能,一切还是未知之数。” 故事二: 回归前移民美国十年后广州创业 认识秦润祥的人不多,但他的网名“秦大少”在广深两地白领当中却颇有影响。去年情人节前夕,秦润祥和一位搭档从美国回到广州,创办了线下聚会网站“约好网”,目前已经拥有注册会员10多万。“我对自己真正的回归很有兴趣,在美国我就对中国互联网的前景看好,认为还有翻腾的空间,更重要的是,我一直认为自己是中国人。” 1995年随移民大流去美国 秦润祥一家人是香港回归前的1995年移民到美国的。秦润祥说,其实家人当时对内地的认识也是很模糊,选择移民有随大流的心态。反而是到了美国以后,才有了更多的认识,认同感也在增加。“在美国我们有很多朋友都是从内地过去的,他们都很成功且有高素质,他们改变了家人的印象。” 10多年后,重返香港,他说明显感觉到香港人对内地的信心。秦润祥认为,国内年轻人有点像回归前的香港人,心态很乐观,充满朝气。 看好内地互联网前景 从美国返港一段时间后,秦润祥最终没留在香港。他解释道,“香港只有700万人,我比较想了解内地”。去年初,秦润生和另外一个朋友从美国结伴来到广州,创办了一个以帮助网友线下聚会的网站“约好网”,引入国外快乐和轻松的生活休闲方式。他发起策划了“枕头大战”、“男白领跳肚皮舞放松”系列活动,打响了品牌。“我的目标是要建立一个中国最大的网络活动平台和社区。” 故事三: 我为香港老板争到3亿港元的项目 根据2006年推出的“优才入港计划”,申请人只要学历和专业能力符合标准,就无需先有本地雇主聘请,就可以携家眷来港居住半年至1年。在香港连续居住7年后可申请香港居留权。 通过“输入内地人才计划”来港 通过“输入内地人才计划”来港工作的陈先生接受了我们的采访。陈先生是湖北人,他曾在武汉和广州的中科院工作过,从事电子机械研究,在业内,他小有名气。他是前年来港工作的,在一年内,他就换了第二个东家。现在的这个老板,为他在中环黄金位置租了一套二居室的房子。 谈到自己目前的薪水,陈先生哈哈大笑,称这个是商业秘密,满意之色溢于言表。他说,当时,他正在深圳出席一个行内的电子材料展,遇到了他在香港的第一个老板。老板当时正有意参与招标德国的一个大项目,可是手头上缺乏能够啃下专业难点的相关人才,在找遍了香港的猎头公司后发现,香港竟然没有一个人才可以适合。而此时陈先生手里正握有解决该问题的合适方案。精通英、德两国语言,而且专业知识渊博的陈先生立刻被香港老板请回香港参观了他的公司。 在反复考虑得失后,陈先生来到了香港。“由于当时根据输入人才计划需要抽签,我是先凭着通行证来回香港与深圳两地的。老板在深圳为我租了房子。”陈先生也没有让他的老板失望,凭着深厚的专业能力,在短短的三个月内,陈先生就完成了整个项目的研究,关键时刻,他和老板飞赴德国,凭着出色的解决方案和流利的德语,他们的计划书让德国人非常满意,拿下了这个价值3亿元的项目。“尽管几个月后,我和这个老板因为利润分成的原因,分道扬镳,但是我的才干在行内也传开了。”陈先生迅速跳到了第二家企业。 正介绍内地同事到港工作 陈先生谈到,香港本地虽然人才济济,但真正从事金融、保险及商用服务这类高增值行业的只占劳动力总数的16%。尤其是科技含量高的人才更是缺乏。“这方面,内地拥有大量的人才。香港的用人体制更加灵活,有真正才干的人在这里如鱼得水。”陈先生透露,他正在介绍几个原先的内地同事过来,“他们在原单位,价值都被远远低估了,根据他们的专业水平,在这里会更好。” 谈到生活习惯的变化,陈先生说原先在内地不喝咖啡的他现在每天早上10时,都要花上15分钟泡上一杯浓浓的咖啡,就着一两块饼干,看完东方日报。“我还请了两个印尼的佣人,照顾家里的两个小孩。这里的佣人,非常敬业,她们24小时听从雇主的吩咐。”陈先生在港居住两年多。他坦言,越是高素质的人来到香港越能感受到这座城市的魅力。因为香港这座城市只要你肯努力,你有专业素质,你就能出人头地。 港人买走广州5%一手楼 根据知名的地产中介公司置业国际公布的统计数据显示: 历年香港人内地置业数 2000年1.46万~1.55万个单位 2001年1.68万~1.79万个单位 2006年2.25万~2.4万个单位 其中,深圳因为地利的优势,使香港人在此买房一直占据全国首位,广州紧跟其后,排在第二位。统计资料显示,香港人在内地置业,在广州的约占17%左右,也就是说广州每年大约有4000多套房子被香港人买走。按去年广州可预售的一手商品房9.07万套数量计算,港人在广州的置业比例约占了近5%的份额。 近期较多港人购买的广州楼盘 楼盘名称香港业主比例 祈福新村20% 恒荔湾畔20% 碧桂园蓝城10% 南沙碧桂园10% 广州雅居乐花园5%~10% (记者 王荔珏) 粤人看港人 十年前入香港语言是难关 现在港人花千元学普通话 讲述人:广州导游陈智兴 每个星期都要奔波于香港和广州的导游陈智兴谈起他十年前初到香港的经历仍显得很尴尬。自认是老广的他却没有想到到香港的第一关竟然是的“语言关”。虽然两地讲的都是广东话,但是两地的思想文化,以及个别言语的表达方面却有较大的差别。 “如果某个女孩长得很正点,香港人会形容为‘好索’;坐牢,香港人叫做‘食皇家饭’; 谈恋爱,香港人叫‘晒月光’;召集人马,香港人叫做‘吹鸡’;长时间不在公开场所露脸,香港人称为‘潜水’…… 香港人生活节奏很快,连说话也变得很简练,于是衍生许多新潮简便的话语以及从英语翻译成粤语的新词汇。” 在香港的另一个不便就是繁体字。刚开始,他与香港同事之间发短信或发邮件,他总会头疼不已,对方的繁体字看得他一个头两个大。他的简体字又会让对方摸不着头脑。必须得将简体字用软件译成繁体才能顺利沟通。至今,陈智兴的繁体字水平也没有怎么见长。 陈智兴印象最深的还是香港人观念的转变。“以前香港人很固执的,因为内地经济差,香港社会对内地人都有种偏见,而且香港人根本不愿意学普通话。”这两年,香港人却开始了学习普通话的潮流。许多香港人花三四千元去学普通话。以前,在香港,你说普通话,有些商家都不卖东西给你。现在,普通话畅通无阻。最明显的例子是,地铁里是粤语、普通话、英文三种语言同时广播。 十年后港人少了优越感 讲述人:中介公司老板kaly Kaly说,在香港,政府的综援足够过日子,而且教育、医疗都是免费的。但在2000年前,香港人是不愿意去领取政府的综援的。因为在金融风暴前,香港的经济非常好,那时的香港人非常舍得花钱,许多普通人赌马都是几万元下注,眼都不眨一下。因为香港的福利好,大家都没有考虑明天会怎么样。大多数人“月月光”,把赚的钱花光是很正常的现象。香港人那时面对内地人,也有一种高高在上的优越感。 “经过金融风暴、SARS等事件打击后,香港的经济一下子退步了不少。现在,赚钱困难了很多。尽管经济在逐步复苏,但是仍然没有回复到1997年前的水平,例如大家的薪水都低了一半。以前,一个普通的厨师可以有两万多元一个月,现在只有一半。而且,现在的香港人,也习惯于申请政府的综援了,以前很多人宁愿从事更有挑战性的工作也不愿意从事稳定的政府公务员工作,现在公务员也变得抢手了。没有了高高在上的优越感,香港人的眼光变得更加务实了。” 港人看粤人 十年前广州人凡事学香港 现在广州有时比香港还IN 讲述人:经常往返粤港的杨太 “十年前,广州人的潮流是凡事跟香港,现在资讯发达,广州人吸收国外新事物比香港人还要IN。”在杨太眼中,比起香港,十多年前广州人的穿着有点儿老土,现在对韩国等外国潮流的触觉比香港吸收得更快,从衣着上甚至比香港人还要潮。 而变化更大的是市民素质的提升以及管理水平的完善。杨太笑言,不仅是一般市民的衣着时髦了,连警察、海关的制服也变得有“台型”,款式设计很得体。“香港人体验最深的可能是过关的变化,以前等待的时间长,工作人员态度又硬邦邦。现在即使是啰嗦问多几句,都会得到耐心的回答。” 十年前港人回广州买便宜货 现在广州人热衷来港购物 讲述人:酒行老板陈俊兴 “讲吃讲住还是广州好啊!”今年64岁的丽生酒行老板香港人陈俊兴1995年就在广州天河北置业,他很得意自己十年前的选择,“即使是下雨天,从天河北坐公共交通回到香港石硖尾,不打伞也不会淋湿。”他用这个例子来形容两地交通的便利,尤其是实施“自由行”以后,两地交往更加紧密。“以前是香港人喜欢回广州买便宜货,现在是广州人热衷来香港购物。” 陈俊兴认为,广州经过这十年的发展,市容面貌整齐了,楼宇从外观设计、物业配套都赶上了香港。陈俊兴预计广州楼价还有上升的空间,“现在的房价和我十多年前买房比,也没高多少,随着环境越来越好,回广州买房的香港人还会增加。” 居住在天河区,陈俊兴明显感觉到广州越发变得多元化。从天河北一带云集了各地美食的数量远远超过粤菜馆就可以看出,广州新移民的数量在不断增加。“这是一件好事,香港也是一个移民城市,主要的族裔就有广府人、潮州人、福建人、上海人等等,世界上好多大城市都是移民城市发展起来的。”

【发表评论】

|