|

|

纪念知青下乡运动40年:青春有悔抑或无悔

青春有悔?无悔?走不出的知青领袖梦

编者按:1968年,毛泽东向全国人民发出了“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育”的号召。由此,全国掀起了知识青年上山下乡运动的热潮。至刚过去的2008年,已整四十年。那是一段无论何时都不该被忘记的岁月。

“有悔”和“无悔”,成为知青群体中对那一段特殊经历的分歧意见。“有悔”者,痛感时代对整整一代人的深重折磨,后悔自己做出的牺牲和命运的不公;“无悔”者,深感知青经历使自己磨练了意志、加速了成长,更以一种无法替代的方式,深切了解了自己安身立命的国家,从而奠定了整整一代人心智和意志的成熟。

面对现实,前者发出呐喊和谴责,有些人直接延伸出现实诉求;后者选择与接受现实并与之和解,其中很多人积极反哺当年插队所在地。

40年。一个人寿命的一多半。1700万上山下乡知识青年的生命,已经步入夕阳。

走在上海街头,丁惠民并不引人注目。他在小馆子里吃锅贴、喝老鸭粉丝汤,剩下的一定要打包,偶尔引来青年人侧目。他们不知道:整整30年前,1978年12月,这位老者带着数十位云南知青,从西双版纳一路北上进京请愿,打出“我们要回家”的标语,并最终撕开了知识青年返城的一个豁口。

时任农垦总局局长赵凡受命赴云南调查,勐定农场知青以绝食明志,长跪不起。

年轻人的决绝,震动了北京。千万知青返城的大潮,由此启动。

今天,曾经的知青领袖丁惠民将他的人生坐标,再度调整到“知青”这一刻度上。当年的北上请愿团核心成员,如今或在重庆,或在上海。一切却已不似当初。

靠近

“花样的年华生命的春季,享受阳光接受教育。斗殴演出武打的好戏,偷鸡摸狗自有道理。啊!连长,我不是坏青年,写份检查交给你!”

丁惠民和所有知青一样,是带着“建设边疆”的决心来到云南西双版纳的。

他们走进莽莽大山,住在草棚里,半夜里蛇会从房梁上“嘭”的一声掉下来,吃饭时,丛林里的猴子在远远地观望。头几年,是拼了命地干。砍掉原始森林,种上橡胶树。一次会战,十几天不下山。

但几年努力,仍改变不了农场的样子。丁惠民说:“一年不如一年,知青绝望了。”

重庆知青李长寿,如今寓居在上海七宝,他的记忆被饥饿充斥,“猪瘟年年闹,一闹死一片,简直没办法;没办法就去河里找鱼吃,我有段时间当文书管炸药,管他呢,就拿去炸鱼,那时候吃伤了,直到现在,一点鱼都不沾……”

在红土地上,这些城里娃的基本生活都成了问题。“一个人就像一部汽车,你光叫他开,老不加油,肯定不行。我们当时已经没油了。”丁惠民这样比喻。

边疆除了自然风景,其他的一切几乎都跟宣传不一样。更何况,吊打、侮辱、强奸知青的事情时有发生。一群半大孩子和一些军人,在远山僻岭的对撞,演绎出一幕幕的惨烈。被枪毙的军官贾小山,当年开着一辆吉普车横行农场,看到漂亮的女知青就往车上拉,几无避讳。

上海知青周公正,在农场是副教导员。对他来说,迷茫来自于对公正性的颠覆。

一位高级干部的三个孙女与周公正在同一连队。她们的爷爷去世时,家属提出要三个孙女回城,否则就拒开追悼会。僵持的结果,是盖着“中共中央组织部”大红印章的调令发到了农场。周公正平生第一次看到这枚神圣得高不可攀的印章,却是对其神圣的嘲讽。

知青们想尽办法走后门调动回城,一旦成功就什么都不要了。一位高干子弟以探家名义临走时,作为教导员的周公正还给他做工作:“早点回来……哪还有影子啊?今天想来,自己都笑着摇头。”

与丁惠民和周公正不同,李长寿从来是个叛逆者。在农场,他不是好惹的,“打架根本不需要理由”,“那是一种无奈躁动的发泄”,到了后几年,连架都懒得打了,也没有力气打了。

他得出结论:越是知青老实的连队,管理就越紧,吊打体罚之类的事情也就越多。

丁惠民对那个年代的回忆和解释是:“一开始都很老实,后来在长期艰苦的条件下,人野性、暴躁的一面就出来了。知青和军人都是如此。”

李长寿后来写了一首歌,其中有这样一段:“花样的年华生命的春季,享受阳光接受教育。斗殴演出武打的好戏,偷鸡摸狗自有道理。啊!连长,我不是坏青年,写份检查交给你。”

1978年12月以前,他们并不相识,更想象不到:彼此的相逢,会演绎出改写历史的一笔。

就在那个冬季,火星出现了。

相逢

“那段时间,没有人有一丁点的私心,同心协力,就为一个目标——回家。”

轰轰烈烈的知识青年上山下乡运动,到上世纪70年代中,已显疲态。

经过近10年的农场生活,西双版纳知青们已经从迷茫走进了绝望。为了得到一张病退证明,他们服用麻黄素、生压灵来制造高血压,喝10%高效麻醉药制造“心力衰竭”,喝农药制造“胃痉挛”,喝墨水制造“胃穿孔”——不惜一切,只为回家。

“四个不满意”彼时在中央高层内部被提了出来:农民不满意,知青及家长不满意,城镇对口单位不满意,政府不满意。当时分管副总理陈永贵说:“知青工作很复杂,我们几个副总理一提到这件事就头疼。”

对上山下乡的重新评估和大批知青的现实出路,不得不被提上议事日程。

这些坚冰松动的迹象,远在版纳胶林里的知青们,是难以了解和体察的。1978年冬天,又一次知青工作会议的讨论在北京召开,如李先念所说:“前提是上山下乡,但老办法不行了,要改。”

“今冬明春好回家”的说法始在云南知青中悄然流传,但隐约的希望,毫不真切。

景洪农场的丁惠民,是一个例外。这个十分场学校里的总务员是个有心人,他趁着给学校拉运物资、进出农场的机会,在其他农场做了情况调查,意识到知青的问题已是一堆干柴,只要一颗火星就能点燃。

他贴出了公开信,陈述知青现状,提出回家的愿望,在农场引起轩然大波。在礼堂大会上,有人说:“什么也不要怕,学习红军二万五千里长征,走回家乡去!”有人甚至出主意炸掉澜沧江大桥,占领农场。

纷乱中,丁惠民的理智和判断,使他成为毋庸置疑的总指挥。他与李长寿就在那一天相识,机缘来自李的一句高声发言:“人多有什么用?又不是去打台湾!”

李长寿就此被任命为纠察队长,另一位重庆知青邹盛永专司宣传,再加上副总指挥刘先国和胡建国。整个行动的指挥和协调核心形成了。

其后的部署兵分两路:一方面,农场在有序领导下罢工;另一方面,1978年12月,请愿代表分两批赴京,高唱自己写的请愿团团歌,“北上!北上!坚决北上!”

那个冬日,在景洪的大街上,知青周公正亲眼看着他们走过澜沧江大桥,走向严冬的北方。重压和劳累让丁惠民病倒了,知青们用担架抬着他,副总指挥刘先国特地叮嘱纠察队长李长寿——专门派人保护“小丁”的安全,这是头等大事。大家像爱惜眼睛一样,爱惜着丁惠民。

队伍最终在天安门广场上列队,在“我们要回家”的横幅后面站成一排,有人的夹袄还裹在外套外面。

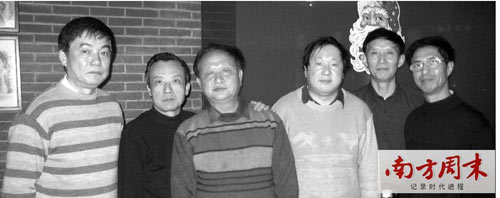

当时分管农垦系统的国务院一位领导接见了他们,虽然态度慈祥,但话语严厉:“都这样闹,国家能富强?”这让他们感到委屈。当晚,丁惠民、刘先国、李长寿、邹盛永四个人,在西单的一家小饭馆里碰头商议,决定立即回云南,请愿团宣告终结。

而正是那天,一份内部电话记录从版纳分局悄悄地飞出,成了知青的报喜鸟:不愿留的通通走……后来他们知道:这是云南省委第一书记从北京开会返回后,作出的表态。

次年2月至6月间,5万人像潮水一般退去,“营部索性把公章挂在门口,大家自己拿着盖。因为办户口的人太多,派出所的墙被推得直晃悠”。

后来他们知道:北上请愿的行动,给北京正在谋求解决知青问题的高层讨论中,增加了一个现实筹码。

当年罢工请愿的几位核心成员,如今回忆起那段日子,都为年轻的自己在全过程中的谋略而自豪——声东击西、出其不意。刘先国说:“那段时间,没有人有一丁点的私心,同心协力,就为一个目标——回家。”