广东最后一名非典出院患者:肺功能衰老至60岁

当年150斤的“杜少”,如今体重不到110斤。

当年150斤的“杜少”,如今体重不到110斤。

10年前,杜文坚出院时,仍需要吸氧。

10年前,杜文坚出院时,仍需要吸氧。

“非典真的过去了吗?实际上,我们的身心并未痊愈,这最终会变成一个什么样的状况?我不知道。”

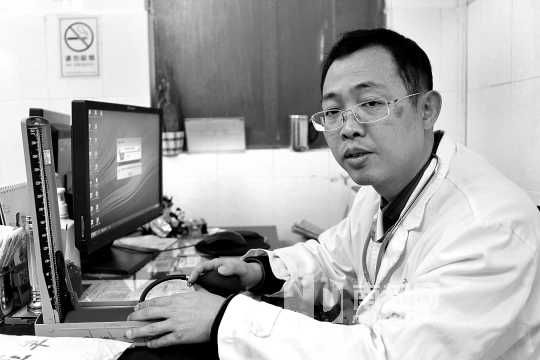

有人习惯把痛苦埋藏得更深。广州市中医院原呼吸内科医生、现任体检中心科副主任的杜文坚,喜欢穿格子衬衫,打扮起来像个20来岁的小伙子,同事甚至欢乐地称呼他为“杜少”。事实上,他已经43岁了,而他的肺功能甚至已衰老至60岁的水平。

2003年7月2日,杜文坚与一对内蒙古姐妹,同时在广州医学院第一附属医院的非典IC U出院。面对电视镜头,杜文坚很低调,未说一句话。同日,广东省卫生厅宣布,辖内最后3个非典病例已经病愈出院。

2009年的一次学术研讨会上,钟南山院士一下子就认出了杜文坚。他拍着杜的肩膀说:“你要活出好样子来,你的病会好起来的”。杜文坚一直很努力,然而他明白,“我根本还没痊愈,也很难痊愈……”

高烧后独自打好包袱去医院

2003年4月3日晚,电视机前的一幕让人记忆犹新:时任中国卫生部部长的张文康在北京出席新闻发布会,重复强调“中国局部地区的非典型肺炎疫情已得到有效控制”。

尽管半个月后,疫情才证实被隐瞒和误报,但就在发布会第二天,杜文坚几乎已确定,自己将成为新一例病患———突然高烧、咳嗽,胸片结果呈现阴影。他随即回家关起房门,把妻子女儿赶至屋外,独自打好包袱返院。当晚,他确诊非典。

在隔离病房中,杜文坚的病情发展得很快,刚开始还能在病房行走,四五天以后,缺氧越来越严重。每次只能在床边大小便,由护士送饭到嘴边,感觉就像跟魔鬼在战斗。“半个月后,除了手指,我已经完全不能活动”。

医院也不允许任何人前往探病,唯一让他感觉安慰的是,还有力气用手机发短信,隐瞒妻子说“一切都好”,和朋友开玩笑“我尚在人间”;能按遥控器开电视机,看看《粉红女郎》里的大笑姑婆,让夜晚变得不那么漫长。

女儿的照片让他撑下去

2003年4月底,杜文坚因病情反复需要接受一次全市专家大会诊。他提出,“如果要死,最想在死前见见家人”。

于是,妻子来到病房,全身被隔离服包裹,“我只能看到她的两个眼睛”。两人之间基本没有对话,“因为有些东西说得太严重了,对双方都有影响”。那次见面,妻子给丈夫送来了一件物品,是女儿的照片。“她留着一头长发、穿着可爱的小裙子,天真地朝着我笑……如果不是那张照片陪伴,我可能没法撑下去”。

“我再不是曾经的杜文坚,我的肺已经60岁”

杜文坚出院了,历经3个月的分离,他和妻女的重逢并不是想象中的“欣喜若狂”。刚开始,他们虽共处一室,但饮食起居,几乎都分开进行。媒体蜂拥而至要采访他,亲戚朋友纷纷打电话来要探望他,却都被逐一拒绝。

“谁问我好了没,我都说还没有,正在恢复中,至少1年内,咱们就电话联系行了……我再不是曾经的杜文坚,我的肺已经60岁,5片肺叶有3片部分纤维化。”

刚出院,他还不能“脱氧”,医院为家里配备了氧气机,也借来了血氧浓度检测仪,随时检测“血氧饱和度”。正常人的指数是98%-100%,杜文坚吸着氧才91%-92%,离开机器就跌至85%。他知道,人缺氧会有许多后遗症,大脑损伤,心肌受损,肝受损,于是心理极度依赖氧气机,“跟吸毒一样”。

一个月后,杜文坚决心把氧气机拔了,走到烈士陵园,呼吸新鲜空气。只是,公园里触目所及全是老人家,就他一个年轻人,异类而茫然。后来,他每次去公园必定挂着照相机。“别人以为我是摄影爱好者,就不管我。我也可以避开那些异样的目光。”

有时对着电脑、音响、耳机,就能过一整天。他最怕夜深人静,孤独感像黑夜般蔓延开来,时钟的“滴答”声让他想起了隔离病房,心里开始怀疑,自己究竟还能活多久。

两年多没有再打羽毛球

非典以前,杜文坚很会打羽毛球,现在已两年多没有再打。“体力不支,打两下就气喘、头痛”。眼前的杜文坚,1 .62米的个子,不足110斤的体重,瘦小。谁还记得2003年出院时,他的体重接近150斤。

“我尽量把自己打扮得年轻、时尚”,他说。如今的他,习惯自己榨芹菜汁、黄瓜汁喝,常吃麦片,运用自己的中医理论,调养体质,特别注重健康。

“非典真的过去了吗?实际上,我们的身心并未痊愈,这最终会变成一个什么样的状况?我不知道。”病后,他曾经想为自己买一份健康保险,但没有一家保险公司愿意受保。“你说,有没有可能建立一个专属的基金会,去帮助那些急需治疗的非典后遗症患者”。

回到工作岗位的杜文坚,由于身体原因,无法像以前那样从事一线临床工作。他如今已调到体检科,主要从事日常体检、宣传教育和“治未病”的研究。“健康是最宝贵的东西。我真心希望,我就是最后一个非典病人,永远都是!”

后记

抗非是一辈子的事

抗非不仅是一时的事,更是一辈子的事。要给所有“非典”患者有一个“活出一个人样来”的结果,才算是真正战胜了非典!

我们应该在政府的支持下,动员社会的力量,建立起“非典患者”医疗救助基金,筹集公共财政和社会资金,为“非典患者”提供各种必要的援助。

——— 广东省政府参事王则楚

我们总结的太少,忘却的太多

人们普遍认为十年前的非典,我们总结的太少,汲取的太少,忘却的又太多。10年过去了,我们的防护工作做得怎样,其实仍令人担忧。现在有些地方已经出现松懈,甚至把防疫人员进行削减,资金补助也不足,这样令防疫工作潜藏危险。

——— 省卫生厅副厅长廖新波

非典康复者们

只想过普通人的生活

大部分康复者在日常生活中,表现得极力回避非典话题。他们轻易不愿意谈及与当年相关的任何事情。不少人在接到记者的采访请求电话时,都会立马挂断。其中有人这样说:“我现在很好,只想过普通人的生活,求求你不要打扰我。”

黄杏初曾经的主治医生、广州军区总医院呼吸内科主任黄文杰坦言,10年后的今天,他所救治的众多非典病人中,再无一人和他联系。他认为,对于康复者而言,歧视所带来的心理创伤,可能比疫症对身体的伤害更大。

在这方面,广东省疾控中心传染病预防控制所所长何剑峰也有同感。作为公共卫生专家,他曾尝试对一些病例进行随访、跟踪。然而只坚持了两三年,因为大部分患者都明确表示拒绝打扰,甚至换住址,消失在人海中。

因非典而受到精神创伤的人,究竟有多少?他们现在可好?目前,并没有哪个部门或者专家做过全面统计。根据公开资料,2003年7月,“心理干预在降低SA RS应激中的作用”课题组在北京成立。

非典暴发一周年,《南方周末》记者曾经采访了课题组成员、北师大硕士研究生吕祝平。他说,一个普遍的问题是,部分有后遗症的病人需要不停到医院进行治疗,费用成了最大的问题;更普遍的心态是莫名的委屈———“为什么得SA RS的是我?”

广州的3月天近在眼前,春风吹散了笼罩整个冬季的阴霾,路边的木棉和紫荆即将吐露芬芳。两年多没碰过球拍的杜文坚心想,这正是打羽毛球的好时候。“要不找个女孩子作对手,打一场”。