|

| 油画家唐文标(右一)将古民居改造得充满艺术气息。南方日报记者 何俊 摄 |

|

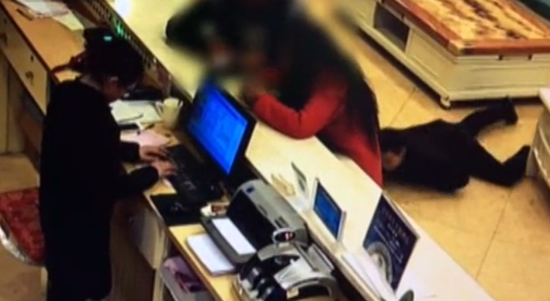

| 观湖街道上围老村,艺术家阿奔(右上)在自己的音乐书吧外墙上进行涂鸦创作。南方日报记者 何俊 摄 |

一场小规模、低成本的艺术涂鸦上演后,原本籍籍无名的观湖街道上围老村火了。

有远在北京的艺术家慕名而来,期望在老村觅得一席创作之地。

有深圳城市双年展的承办机构抛出“绣球”,考虑将上围作为今年双年展的分会场。

这一切,让艺术涂鸦的策划人耿俊华欣喜而坚定。“老村需要重生,引进是最好的办法,而艺术就是那股重新激活它的力量”,他说。

在观澜大水田与鳌湖客家老村相继因结缘艺术而名声鹊起后,上围老村也正走上这条艺术化重生之路。

在老村的村口,“上围艺术村办公室”的牌匾已经上墙,矗立在门口的两株簕杜鹃,枝繁叶茂,含苞吐艳,煞是醒目。

然而,同为艺术村,上围的路径选择隐然不同过往。

当国内诸多艺术村被“火了艺术村,走了艺术家”的魔咒困扰时,包括耿俊华在内,上围的运筹者们正试图为上围这座百年老村设计一条艺术家与艺术村共生共长的“活化”新路径:它与艺术结缘,而又不局限于纯艺术;它重视艺术家资源的聚集,更看重艺术家的创富能力及艺术村与市场的对接;它寻求建立政府、艺术家与村民的三方共识,平衡艺术与市场的力量,推动彼此的互动融合……

不久前的那场艺术涂鸦,耿俊华将其命名为“解围”,意在借此“点醒”沉睡已久的老村和保守的村民。

如今,这一场隐而不宣的“活化”行动,耿俊华们将其理解为艺术村前所未有的“突围”。

●南方日报记者 吴永奎

引入艺术滋养老村文化根系

在上围村,耿俊华的身份比较独特:即是驻村艺术家,又是艺术家进驻老村的引荐人。而后者,让他逐渐地楔入了上围老村的命运发展,并成为艺术村“突围”路线的设计者之一。

耿俊华毕业于苏州大学,学设计。他自嘲,多年来,自己一直以“玩”的方式在深圳基层搞艺术,南山蛇口、观澜鳌湖都留下过他的足迹。

但是,在上围,同样是玩,这次的心态已经明显不同。

耿俊华坦言,自己虽然长期身在本地人的村落里玩艺术,却从不和原村民“玩”,因为觉得他们没什么文化、玩不来。

一个偶然的机会,他结识了一名深圳本土村长,后者为人简朴、乐善好施,两人颇为投缘,经常结伴远赴山乡扶贫。从这位村长开始,耿俊华重新打量本地人和本土文化。

上围村就是在这样的节点上,闯入了耿俊华的视线。

依山傍水、绿道环绕、沧桑的碉楼、历经百年风雨的老宅……上围立即引发了耿俊华的兴趣。如今,他对上围的古往今来,甚至比本地村民还熟悉。

心态的改变也由此萌生。“了解得多了,就对老村的现状忧心,觉得自己有种责任,要让老村重新焕发生机”,他调侃着说,自己是玩着玩着就玩出了责任。

曾经在鳌湖艺术村驻扎过,目睹了艺术家们给鳌湖带来的变迁,耿俊华相信,上围的历史文化底蕴和村落特色,足以成为艺术家潜心创作的又一片沃土。

因此,作为艺术家进入上围村的引荐人,耿俊华最初的想法很简单,就是通过引入艺术工作者,为老村注入新的血液。

“文化艺术的力量在于春风化雨、熏陶浸润,它可以滋养老村的根系,让其重新焕发生机”,耿俊华这么认为。

不局限于纯艺术 为艺术家进驻设定“门槛”

耿俊华的看法也是观湖街道党工委委员叶晖的观点。

叶晖是上围艺术村的主要推动者,耿俊华正是受她之邀入驻上围,并肩负起艺术家引荐的工作,两人在老村的发展脉络上很有共同语言,用耿俊华的话说,“很有聊点”。

叶晖是一位风格特异的基层官员,对文化艺术有着浓厚的情结以及超越常人的洞察力,鳌湖老村正是在她的力推下变身为艺术村落。她觉得,上围老村的基因,需要经过外来文化艺术因子的植入、渗透后,方能“活化”重生。

有了鳌湖艺术村的试验,叶晖相信自己对于上围老村的演进会把握得更加准确。

在那场艺术涂鸦前,已经有20余名艺术创作者与村民签订了租房协议。叶晖开始琢磨着,该稍微放慢脚步,为艺术家的进驻设置一定的门槛了。

“我们想多引入一些设计领域的艺术人,而不是纯粹搞艺术的人,因为设计师既具有艺术元素,又具有市场对接的能力”,叶晖坦言,艺术村的发展最终仍然要回归到村落自身的造血能力上来,而对接市场才有持续发展的可能。

耿俊华对此非常赞同。虽然也是玩艺术的,但他长期和文化艺术市场、企业打交道,深知市场之于艺术创作的重要性。

“纯艺术家必须被呵护,他们的创造如同定海神针,但如果仅有纯艺术,会过于封闭,必然走入死胡同,而纯市场化又会失之于轻飘”,耿俊华这么分析,艺术家必须和社会互动,与市场互动,而设计有别于纯艺术,不是特立独行,不是简单的迎合,它需要阐发、深化,需要踩准艺术家自身与市场的双重兴奋点。

因此,上围艺术村的走向将是纯艺术创作与设计师的结合,以设计为主,彼此激荡、相互弥补,“有了纯艺术,就有了根,而设计为主,又会带来鲜活的市场元素,艺术村就有了未来”。

与市场对接 设想与甘坑小镇联动

说到让艺术村对接市场,除了引入具备创富能力的艺术人,叶晖还在酝酿一个大胆的想法。

上围村的外围,一条僻静的绿道沿山体蜿蜒而行,尽头就是龙岗区坂田街道。那里,一座全新打造的甘坑客家小镇已经成为深圳最热门的旅游目的地。

甘坑客家小镇就位于甘坑村,这原本是与观澜版画村同被誉为深圳十大客家古村落之一的老村。

2016年,华侨城集团投资500亿元,在甘坑打造“华侨城甘坑客家新镇”,号称“中国文创第一镇”。如今,甘坑村里,客家民居,众多古建筑,依山傍水,房连巷通,错落有致,犹如画卷。更有炮楼、碉楼、骑楼、吊脚楼等风情建筑融于山水之中,与几百年的客家老屋形成一种独特的客家文化载体。

沿着上围绿道,不过一个小时的步行距离,就到了甘坑小镇的地界。这段短短的距离,引发了叶晖的大胆设想。

当目睹了部分艺术家改造完成的老屋后,叶晖深深地震撼于艺术家们的创造力,“如果和之前的衰败对比,每栋改造后的老屋都堪称一件杰出的艺术作品”,她由衷地赞叹。

正因为如此,叶晖对上围未来的图景颇为自信。“艺术家资源的聚集,堪称杰作的艺术工作室,本身就具备了成为旅游观光目的地的潜质,并且是与甘坑小镇错位互补的资源”,她设想,以后,从上围出发,走一个小时绿道,可以到甘坑小镇旅游消费,而反之,上围也能成为从甘坑出发的新目的地,彼此资源联动,从而形成新的甘坑—上围旅游生态新版块。

与甘坑小镇联动的意义,在叶晖看来,集中于甘坑所代表的市场力量。“与甘坑的联动,其实就是真正意义上的与市场联动”,她说。

政府统租村民房屋,艺术家与村民互动融合

那场艺术涂鸦后,媒体的报道让上围迅速“蹿红”,叶晖的心中却是喜忧参半。

私底下,叶晖对记者透露,她一直想以“玩”的方式改进上围老村,既不想太张扬,也不希望步子太快。

按照她的计划,耿俊华的“艺术招商”属于第一阶段,艺术涂鸦让老村进入了公众视野后,就该对老村的基础设施进行提升了,这是第二阶段,也是作为政府代表的观湖街道办该干的活儿。

但叶晖想再等等。此前,运筹鳌湖老村的经验让她有些矛盾:不提升老村设施,其面貌真的太差,与艺术家的“作品”和艺术村的称号反差太大;一旦政府投入了,又担心村民们“坐地起价”甚至发生毁约,挤走艺术家,损害政府的公信力。

这种“火了艺术村,走了艺术家”的担忧,其实从决定打造艺术村那一刻,便一直盘旋在叶晖的心头。当然,这也是国内诸多艺术村面临的共同困境。

现在她能想到的对策是,政府统租村民房屋,改变艺术家与村民一一对接的格局。去年,她便开始对老村的房源全部登记造册。

“统一合同格式,统一租房年限和涨价幅度”,耿俊华说的更为具体。

在政府统租的背后,叶晖其实更看重的是共识的力量。

现在,推动上围改变的主要是叶晖、耿俊华,还有上围村长房镜清。叶晖笑言,这是上围“铁三角”,她代表政府,耿俊华与艺术家对话并代表艺术家群体,而房镜清则是村民代言人,专做村民工作。“三方就艺术村的发展方向达成一致,就能对村民的坐地起价产生制约”,她说。

耿俊华则认为,之所以发生“火了艺术村,走了艺术家”的尴尬,归根结底还是因为艺术家与村民缺乏互动,村民只盯着房租收入,对艺术的价值、艺术家能够给村落带来什么缺乏认知。

因此,在引进艺术家之外,耿俊华很用心地做着另一件事,就是促成村民与艺术家的互动、融合。不久前的那场艺术涂鸦,他欣慰地看到,活动吸引了10多位村民参与,“在村民和艺术家之间形成了一次对话和沟通,它将村民从茫然的看客、单纯收租的房东,变成了艺术活动的自觉参与者”。而在每一次促成村民与艺术家达成租约的过程中,耿俊华也努力做村民的工作,“给他们讲人情、讲文化、讲变化”。

作为上围村民的带头人,房镜清非常赞同叶晖和耿俊华的所思所行。一直以来,老村的衰败让他揪心,却百思不得良策。对于艺术村的做法,他一开始就欢迎,却有些茫然,甚至还担心“搞不好,被村民骂”,但在看过摄影师阿奔夫妻改造后的工作室后,他异常震撼,“没想到可以变得这么好看”。之后,他开始积极地协调促成村民与艺术家的租约,做村民的思想工作。

最近,耿俊华准备搞一次展览,将那些老屋改造前后的图片进行对比展出,“让村民们看到,艺术家是如何关爱老屋、如何用心地投入以及艺术的力量会带来怎样的改变”。他说,必须让村民认识到,艺术家和村民是一种共生关系,不是简单的交易关系。

如今,耿俊华欣慰地看到,这种共生关系正在形成,新老村民的融合每天都有新的故事发生。摄影师阿奔的工作室取名“静怡雅院”,就是房东的主意。

叶晖则越来越喜欢泡在上围,和艺术家、村长一起喝茶、聊天、碰撞,“每天都有变化发生,这个过程很快乐,如同一份同仁共举的文艺事业”。她和村长商量好了,时机成熟时,为村里引入文化项目运营机构,与村委合作,围绕艺术村进行二次开发配套。

■对话

深圳市公共艺术中心主任黄伟文:

共同参与是可持续发展关键

南方日报:作为深圳城市双年展的承办机构,考虑选择上围作为今年的分展场,是基于怎样的想法?

黄伟文:上围村做分展场还没有最后确定,这取决于龙华区政府是否愿意支持,包括资源投入以及双年展组委会批准。目前都是前期准备工作。之所以觉得有可能,是上围村各方都有共识,愿意在一个艺术村刚起步的时候,共同去探索一个健康的、可持续发展的机制。这个机制本身的探索过程,是双年展愿意看到的有价值、有启示的共同参与。

南方日报:目前,观湖在尝试通过引入艺术家及基础设施建设,让上围重获新生,并能为村落的长远发展输入血液,您在这方面有何看法?

黄伟文:这是长远发展的关键!我们看到全世界艺术村,从纽约soho到北京宋庄到深圳的艺术村(南山、宝安、罗湖到龙华)都难有长远的,因为艺术家需要也只能承担得了价格低廉的空间,而艺术进驻必定带火艺术村并带来房租上涨,从而驱逐艺术家。所以上围艺术村能否打破这个“艺术村魔咒”,是这次参展的关键点。

南方日报:您对上围村破解艺术村难题有何建议?

黄伟文:我们建议,各方坐下来好好商量一个长远共赢和互利的计划。我们提出了一个策展,同时也是发展的规划,这个策展/发展规划的核心,就是解决艺术村的一个共同困境。我们的大纲总理念提出,艺术村策展与艺术村社区全面发展是一体的,包括机制、社区、空间与产业四个方面的研究引导和介入实践。其一,艺术村机制创新,包括国内外艺术村发展机制及问题研究,以及上围艺术村各方参与、投入与共享的可持续发展机制;其二,艺术村社区营造,涉及到村民与艺术的互动及相互影响,村民与艺术家的共同议事规则的建立;其三,空间营造,包括生态与历史人文环境的维持和改进、老旧物业的维修与品质功能提升;其四,业态营造,涉及到艺术扶持、创造、推广的生态链完善,以及与艺术配套的服务业态配置及相互补充促进关系。

■记者手记

让共识的力量牵引艺术村前行

看着现在上围老村沿着共同设计的方向平稳前进,无论是叶晖、房镜清还是耿俊华都很欣慰。

当然,忧虑一直存在。作为一名谙熟艺术运作规律的基层官员,叶晖一直小心地拿捏着分寸和节奏,努力避免上围跌入艺术村发展的“魔咒”。而对于耿俊华,则始终担心,一朝天子一朝政,官员的更替将会影响上围的发展方向。

其实,两人的担忧具有共同的指向。一座村落的前途命运,究竟应该交付到谁的手中?是政府的包揽,还是市场的主导?抑或只是任其自由发展?

记者发现,截至目前,上围老村的探索,其可贵之处,或许就在于,在政府与市场之间均未有明确的依赖。作为老村发展主要推手的观湖街道办,一直保持着对政府包揽惯性的克制以及对市场之手的警惕,在两者之外努力寻求新的路径。

这种路径,如同耿俊华所言,即被“点醒”后的村民与艺术家群体之间建立的共生关系与发展共识。一座缺乏共识的村庄,无论是遭遇危机还是面对利益,均会手足失措,分崩离析。而具有共识的群体,无疑具有了自身的内生动力,既能闯关前进,更能承受风险的打压。甘坑客家小镇的风靡,看似市场力量的完胜,实则是当地居民共识的胜利。

然而,共识的建立与发生效力,需要一整套完善的机制予以保障。从深圳市公共艺术中心主任黄伟文的设计中可以看出,此次深圳城市双年展,其所涉及的机制创新、社区营造思路,对于上围而言,是一次不可多得的良机,获奖在上围可持续发展的道路上实现骐骥一跃。

真诚希望,共识的力量牵引上围艺术村前行,并为同类村落的涅槃重生树立可资借鉴的样本。

责任编辑:李伟山