挑20根黄瓜15个西红柿送毛主席(组图)

●户主:李墨林(已故)、李景花(已故)

●成员:7口人,夫妻俩和5个孩子(4女1男)

●档案:原籍河北,后来京谋生,5个子女现居海淀区四季青和太舟坞等地

53岁的李德喜对现在的种菜大户一点都不屑,“那些大棚,我父亲当年就有了,比他们产量还高”。

李德喜的父亲李墨林,解放后联合6户农民成立最早的一批互助社。作为北京最早的“菜篮子工程”开辟者,他们还为北京留下了“四季青”这动听的名字。

干“把式”学手艺

1942年中秋,抗日战争正处于胶着状态,31岁的李墨林从白洋淀徒步来京谋生,花了三天的时间才走到,一路上靠的是10斤荞麦面饼。

此前的10多年里,李墨林一直在各地干苦力,来北京就是想找一个不那么苦的差事。随后,他在西便门附近找到一个做温室蔬菜的大户人家,开始学温室种植。1945年,李墨林把媳妇接到了北京。

那时候的温室工人叫“把式”,“把式”要学徒,而“老把式”怕“教会徒弟,饿死师傅”,总是会留一手,但李墨林爱钻研,后来有人评价说,他的心就是长在地里的。

北京当时的温室很少,冬天蔬菜的产量也很低,价格也贵,普通市民根本无福消受,他们在冬天吃的就是冬储大白菜,一堆大白菜吃上一个冬天,换着花样吃。

挑头组建互助组

1950年,海淀区土地改革基本完成,政府发起了“组织起来,大家富裕”的运动,号召农民组成互助组,公用生产资料共同发展。市民迫切需要的温室蔬菜是农业发展的重点。

次年,李墨林在羊坊店村联合6户农民成立了互助组。第二年,互助组有了名字———“李墨林温室生产合作社。”这也是海淀区成立的第一个高级农业生产合作社。

李墨林曾在材料中说,7户人家都是穷人,其中李文成家最穷,一家5口人挤在一间小屋子里,人们送他外号“一间楼”。大家入社的方式也是五花八门,有的赶毛驴,有的带工具。

份额最多的是李墨林家,李德喜回忆说,他们家一共加入了3个炉灶、10多间温室,炉灶是给温室取暖的,而整个合作社开始时只有5个炉灶、21间温室。

第二个孩子生在温室

除了技术,温室种植的另一个难点是资金。投资一个温室,一般人根本没有这个经济能力,而且抗风险能力差,一旦遇到大风或大雨将血本无归。1952年,政府对他们大力扶持,第一笔贷款1000万元(旧币),随后他们又获得第二笔贷款3000万元(旧币)。

1953年,因土地被政府征用,合作社搬到东冉村乡北高庄(现四季青)。1954年,李墨林的第二个孩子在温室的平房里出生了。

小时候一出门就是一望无际的温室大棚,李德喜记得很清楚,中间两排房子,7户人家,一共24间,他们家3间,家里还是合作社的办公室。

那时候的温室不全是玻璃的,很多是半透明的纸糊的,一面是山墙,向另一侧倾斜下来,大棚里光线暗淡,冬天要烧煤炉取暖。兄妹们至今还记得,父母亲是白天干活,晚上送菜,把菜送到东安市场、广安门菜市场等地。

因为太忙,李墨林的5个孩子都是在放养状态长大的,李德喜小时候就喜欢在香椿树底下穿行。李德喜说,父母亲都不识字,种菜的技艺全凭经验和摸索,没日没夜都在合作社里劳作,他们几个对农活充满了兴趣,李德喜5、6岁时就开始挑水帮奶奶做饭。

留下“四季青”名字

李墨林技艺精湛,温室产量高,蔬菜品种多,质量好,为合作社赢得大量赞誉。在上世纪五六十年代有一个说法;“苏联有米丘林,中国有李墨林。”

1954年,合作社进一步扩大,一年四季都能出产蔬菜,那年,合作社正式改名四季青蔬菜生产合作社,取“一年四季蔬菜常青”的意思,这也是四季青这个名字的由来。

就在那年春节前,李墨林做出了一个惊人之举,他挑选出20条顶花带刺的黄瓜和15个一样大小的西红柿,骑自行车送到中南海,请传达室转交给毛主席。第二天,合作社收到了中共中央办公厅的回信,感谢李墨林的礼物。

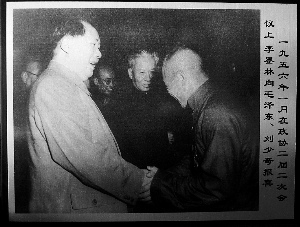

两年后的一件事也让李墨林吃了一惊,那是1956年的全国政协二届二次会议,李墨林代表农民向毛主席报喜。李墨林在他的回忆中写道,当时毛主席握着他的手问他是哪个单位的,李墨林半天没答上来,当得知他是四季青合作社的,毛泽东说出了他的名字:“你就是李墨林吧”,这一幕让李墨林和家人终生难忘。

如今,当年毛泽东和李墨林握手的照片就挂在李德喜家的客厅正中央。

社员当年高收入

出名后,李墨林的家里成了参观点,来观光、取经的络绎不绝。李德喜记得,小时候家里什么家具都没有,就是一张桌子几张凳子,客人来了经常坐在炕沿,那时候的炕其实没有沿,就是砖头,结果,久而久之,后来他发现,家里的炕沿被磨得圆溜溜的,没有一点棱角。

家庭收入也不错,不管入社时份额多少,社员们的收入相差无几,每月固定薪水50-60元,年底分红。李德喜说,那时候的黄瓜一块钱一斤,按照当时的物价和收入,相当于一天的收入买一斤黄瓜。所以合作社的效益很好,每家每年收入有1500多元。

1969年,鼎盛时期的合作社被撤销,李墨林遭到了批斗,2500间温室全部分到各个生产队。李德喜说,因分散的生产队缺乏技术和资金,大部分温室都难以为继。

1971年,初中毕业的李德喜继承父业,到生产队搞温室蔬菜,但他发现,这时的生产队连黄瓜的嫁接苗都买不起,他只能到供销社卖肉。4个姐妹虽然都是农业户口,但要么进厂,要么去单位,没有人再从事温室蔬菜种植了。

1975年,64岁的李墨林去世。1978年,北京市恢复了李墨林的荣誉。

到了上世纪八十年代,四季青的大棚、耕地开始成片消失,汽修厂、铸造厂、锅炉厂等工厂拔地而起。2000年左右,李德喜家的老房子面临拆迁,那里将变成居民小区,他用拆迁款在北五环外的温泉附近买了套房子。

现在,四季青已经变成西四环附近的一个地名。而曾经闻名全国的农业合作社和温室大棚,已经渐渐淡出了人们的视野。有关李墨林夫妇的照片、信件都成为了文物,被北京市和海淀区档案馆收藏。

我家事儿

1939年 父亲母亲结婚,父亲婚后返回北平当装卸工。

1942年 父亲到西便门外的蔬菜种植大户家里做长工,学习温室蔬菜种植。

1952年 父母联合其他6户农民,成立“李墨林温室生产合作社”。

1954年 合作社正式改名为四季青蔬菜生产合作社。

1956年 我出生了,兄妹一共5个,我排行老四。

1968年 父亲被打成“假劳模、二地主、走资派”,遭迫害,并被撤销一切职务,开除出党。

1975年 父亲含冤逝世,3年后,北京市和海淀区为其平反。

2004年 老房子拆了,我搬离了四季青,在温泉附近买了房子,姐姐和妹妹还在四季青居住,她们都已退休。(李德喜口述 □采写/本报记者 李立强 □摄影/本报记者 浦峰)