从汶川到玉树的救灾思考:资源分配不公引争议

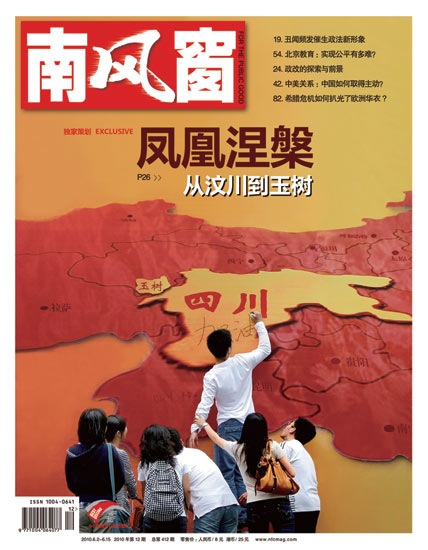

凤凰涅槃 从汶川到玉树

造成7万人死亡,37万多人受伤的汶川地震不过是两年前的事,造成2000多人死亡、1万多人受伤的玉树地震距今也不过40天,但在富士康12连跳、校园系列血案等接连不断的“突发”事件的笼罩下,似乎都已经迅速成为遥远的往事。

“不纠缠过去,一切向前看”的达观,是中华民族历经苦难却始终卓然立世的精神法宝,却也在很多时候,让我们失去了从错误中改变、提升和扬弃的机会。

整整两年,700多个日夜,四川从悲壮走向豪迈。欧洲风情的山区小镇,白墙灰瓦的川北农房,民族特色的藏羌新居,古色古香的巴蜀老街……从天崩地裂的“5·12”到天翻地覆的“5·12”,举国体制下的“中国式救灾”,其成就有目共睹,却也在“灾后重建”和“防震减灾”的环节上,留下了很多令人深思的教训。

无论是偶然一见的质量堪忧的房子,还是那些处于媒体聚光灯之外的偏远农业县的重建难题,抑或是更为根本的“社会重建”及“人的重建”的任重道远,都是官方在重建“三年变两年”的豪言壮语之外,应该格外去关注和完善的。

玉树重建已经在震后26天后开始了,我们希望,除了感恩救灾举国体制的优越性外,汶川的教训,能够被玉树所汲取;汶川没有做到的,玉树能做到。

新周年,新地震,老问题。无论是一周年,还是两周年,无论是汶川还是玉树,我们要面对的还是那些亟待解决的老问题:信息的公开与透明,重申对生命的尊重,推进震后重建工作,加大重建资金使用的透明度,提高新建建筑的抗震能力,做好灾民长期的心理干预,尽最大能力做好地震预报,健全完善志愿者组织制度……

“中国式救灾”的思考

文_特约撰稿 张和清 发自青海玉树

到今年6月24日,中山大学-香港理工大学映秀社工站(前身是广州市民政局支持建立的广州社工站)已经在四川省汶川灾区坚守近两年时间。作为社工站的负责人之一,我既是5·12抗震救灾和灾后恢复重建的参与者,也是这一过程的见证人。在映秀社工站建站两周年之际,我想从5·12汶川大地震和青海玉树地震的亲身经历,反思“中国式救灾模式”。

国际社会的救灾经验告诉我们,完整的灾难救援及预防体系应该包括震前“防震减灾”,震中“抗震救灾”和震后“灾后重建”等三个相互依存的重要环节,要构建科学而有效的救灾机制,三者缺一不可。其中“抗震救灾”的主要目标是紧急救援和过渡安置,“灾后重建”的核心任务是社区民众生计和生活的恢复重建,而“防震减灾”则是平时倡导民众居安思危,当灾难来临时,通过自救减低危害。

从5·12汶川大地震到4·14玉树强震,两年来世人不断热议“中国式救灾模式”。主流媒体在讨论此模式时认为中国特色的灾后救援创造了“抗震救灾”的伟大奇迹,“展现了一种举世罕见的救灾能力和国家精神”。从汶川和玉树两次大地震的经验来看,中国式救灾的奇迹主要发生在“抗震救灾”阶段,而在“灾后重建”和“防震减灾”的环节上,仍有许多问题值得深思。

“抗震救灾”的奇迹

无论在四川汶川,还是青海玉树,中国式“抗震救灾”精神令世人称奇。奇迹首先发生在当灾难一旦降临,国家迅速启动应急响应机制,此所谓“兵贵神速”。在震后第一时间国家领导人亲历现场,直接促成举国上下,众志成城,抗震救灾的大好局面。从震后第二天开始,冒死进入震中映秀的解放军打出“铁军来了,汶川不哭!”的旗帜鼓舞民众,激励自己。从这天起不到10天,士兵们用自己的血肉之躯挽救生命、掩埋尸体、清理废墟、搭建帐篷、安置群众。一个月之内,映秀的每一位幸存者在军用帐篷前埋锅造饭,在野战医院里免费看病,在野战军车上免费洗澡……

玉树震后部队用兵更是神速。据报道,“震后10分钟,驻玉树部队850人展开救灾;不到3小时,第一支救灾部队4000人从西宁出发;国家地震灾害救援队110人,11小时抵达灾区;震后30小时,从后方仓库紧急调运10万人份的野战食品到灾区;第一支医疗队灾后12小时抵达灾区,48小时内又有9支医疗队、3个医疗防疫小组、1个饮食装备技术保障队抵达灾区,做到了行动急、到位快。”

除此之外,举国体制下的对口支援也在“抗震救灾”中创造着奇迹。震后60余天广州援建映秀2500套板房交付使用,几乎所有幸存者都住进了过渡安置房。一时间“广州”成为映秀人民心目中最闪亮的一张名片。

汶川地震震出了国人的社会良心。在“抗震救灾”阶段,社会工作者和志愿者纷纷登台亮相,他们用行动诠释自己的角色。在映秀,社工充当资源链接者的角色,将最宝贵的资源送达最需要的人群,发挥了政府救灾拾遗补缺的作用。志愿者们用“帐篷小学”陪伴幸存学生度过最难熬的日子。

总之,正是依靠举国体制的优越性,最大限度地将国家机器和社会各界快速动员起来,大家协同作战,夺取“抗震救灾”的伟大胜利。无论是汶川,还是玉树,没有发生骚乱,政局稳定,民众最基本的需求得到及时满足——第一时间挽救生命,第一时间住进帐篷,第一时间吃到热饭,第一时间穿上棉衣,第一时间防御疾病……重获新生的民众,内心充满感激,这切实提升了党和政府的威信与合法性。当士兵们深入映秀最偏僻的一户人家帮助清理废墟时,村民热泪盈眶地说:“你们是党中央派来的,共产党好啊,要像1933年那次地震,我们早就死光了!”一位玉树的老人说:“今天玉树的藏族群众一看到解放军就喊‘神’,一看到民政就高兴,因为从山上看结古镇全是‘民政’两字(帐篷)。”

“灾后重建”的尴尬

“抗震救灾”是短期内大面积的紧急救援,是非正常状态下的超常规运作。一旦紧急救援、过渡安置、清理废墟、搭建板房等工作完成后,便转入漫长而细致的灾后社区恢复重建阶段。就汶川灾后重建的经验教训而言,当部队等救援大军一旦撤离灾区(进入灾后重建阶段),社区重建便面临两方面的考验:

一是“抗震救灾”时期遗留下来的诸如资源分配不公,补偿政策落实不到位、盲目拆迁等关乎民生的问题立刻浮现出来,此时群众不断挑战基层政府(上访等)。例如,面对群众提出的“豆腐渣工程”,物资、帐篷、板房等分配不公平等问题,基层干部不是回避,便是以大帽子压人,导致群众普遍反映:“中央政策太好,地方干部乱搞”。干群关系持续对立。

二是灾后重建除了房屋、道路、水电等硬件设施的恢复重建外,最艰巨的任务是社区重建。汶川和玉树共同面临的问题是在临时安置区内社区基层组织(居委会、村委会等)几乎瘫痪(发挥不了作用)。一位玉树的民政干部气愤地说:“基层什么家底都不清楚,原来报上来的数字是500人,到分发帐篷时竟然冒出来1500人。”一位汶川的干部说:“基层组织连辖区内的常驻人口都不清楚,别说流动人口了。”此外,灾后社区重建的核心目标是社区民众生活的重建,这既包括生计重建,也包括社区组织、社区关系、社区支持网络、社区文化、社区生态等方面的恢复重建。汶川灾后社区重建近两年的实践证明,上述漫长而细致入微的社区日常生活(软件)的重建,举国动员式的灾后应急机制是无能为力的。

众所周知,要保证社区重建落到实处,必需依靠基层组织扎根社区,与民同行。但无论在汶川还是玉树,安置区基层组织要么瘫痪,要么形同虚设,无法上情下达,无法为人民服务。以汶川社区重建为例,现在的两难困局是掌握资源的基层政府无力或不愿意扎根社区(走进千家万户)组织群众从事长期而深入的社区工作,而愿意扎根社区推动社区重建的组织(NGO、志愿者及专业社会工作者)却没有资源,这些组织要么很快夭折,要么依靠国际基金苦苦挣扎。据我所知,汶川地震的民间组织包括社工站几乎没有拿到政府资源。

南都公益基金会徐永光先生指出:“民间捐赠的资源,拐个弯就到了政府。特别极端的是汶川地震,760亿捐款,八成进入政府财政。”徐总结汶川地震的捐款出现四个看不见:第一个看不见是捐款到底用到哪里,捐款人看不见;第二是灾区群众看不见捐款;第三个看不见是比较糟糕的,灾区政府看不见捐款到底哪里去了;第四个看不见是灾区的民间组织,特别是从事灾后重建的民间草根组织,他们根本就得不到捐款。

玉树正进入灾后重建阶段,此时的矛盾日益突出,在灾后重建过程中是否会重蹈汶川的覆辙,这需要执政者有足够的智慧去破解上述两难的困局。

“防震减灾”的缺失

完整意义的“中国式救灾”还应该包括风调雨顺时期(震前)“防震减灾”意识的培养和忧患意识的养成。尽管灾难是不可避免的,但减低危害是切实可行的。这方面国际民航组织对安全的定义最具说服力:“什么是安全?一般的看法是,安全就是不出事,而国际民航组织有个比较科学的定义,安全是一种状态,即通过持续的危险识别和风险管理过程,将人员伤害或财产损失的风险降至并保持在可接受的水平或其以下。”

四川两年触目惊心的经验告诉我们,地震既是天灾也是人祸。无论是成都、都江堰,还是众多的村寨,震前人们几乎没听说过“龙门山断裂带”,更没有紫坪铺大坝有威胁的丝毫危机意识,没有危机和风险意识是我们民族最大的悲哀。这导致一旦灾难来临,中国人变得束手无策。对我印象最深的是村民们说:“地震来的时候,都乱跑,聚在一堆,望着山崩地裂像个木头,看到娃儿女人家在废墟里头不知道咋个办,连灭火器都没碰过……要是我知道这里是断裂带,要是知道地震了抱头钻到桌子里头,就不会死那么多人……”玉树地震后很多人才听说“巴颜喀拉地震带”。

2010年5月16日,我亲临曾经给1000人集体火葬的玉树结古镇火葬台,这让我想起映秀的“万人公墓”。面临这么多亡灵时,我在想,除了感恩举国体制的优越性外,我们对“中国式救灾模式”应该有怎样的反思呢?我们接二连三地遭受天灾之苦,面对全国人民巨额的慈善奉献,我们应该做出怎样的交代?既然灾难与平安共存,除了祈福明天更好,我们是否还应该让所有人对今天充满忧患和提防呢?

(作者为中山大学社会工作系教授)