直面深圳收获与困惑 特区政策与现有制度相融合

直面特区的“获”与 “惑”

文_辛 鸣

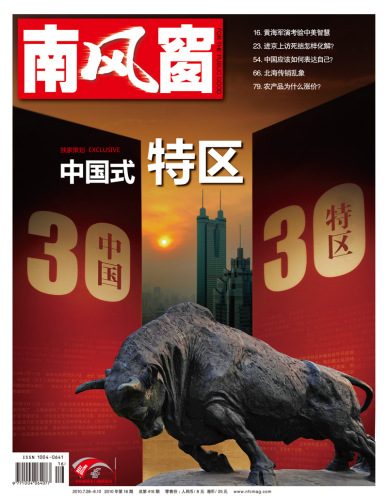

在当代中国社会,对特区做出政治评价是容易的。30多年来特区发展带来的巨大看得见成果以及越来越多的特区在中国社会出现,充分说明特区是个好东西。

在今日的中国,对特区做出理性的分析是不容易的。如果说特区是一枚硬币,政治评价只要把正面是什么实事求是地讲出来就可以了,而理性分析则不仅要看正面,还要看背面,甚至还要深入硬币内部对其材质做出鉴定,既要看到其“收获”更要看到其“困惑”。可是对成本的计算,对代价的认知从来不会像1+1=2那样简单明了而会随着立场、角度的不同而有很大的不同。

但是,理性的分析是必要的也是必须的。它不仅是当下政治评价的理论依据,更是特区走向未来的理论支持。离开了理性分析的政治评价就是无稽之谈,离开了理性分析的特区发展就是无源之水。

特区的“特”与“不特”

曾经有一首流行歌曲唱得很轻松,“有一位老人,在中国的南海边画了一个圈”,于是特区就出现了。

这从现象描述来说诚然不错,但却完全省略了那位老人在“什么时候画、在哪里画、画多大圈”等等一系列决策过程中上下左右的权衡与掂量。可是要想真正理解特区的前世今生,这一切又都是万万不可省略的。

30多年前的中国,伴随着毛泽东的逝去,进入了改革开放的阶段。但如何改革、如何开放,这是一个大问题。

就是那位老人,经过10年的沉默与旁观,对于改革开放大战略早已了然于胸:关起门来发展是肯定不行的,用老办法走老路也是肯定发展不起来的。开放,走向国际社会,运用国际资源和国际经验来实现中国的改革与发展。

那么这些大战略如何变为实实在在的行动呢?先在一个不引人注目又有一定区位条件的地方搞搞试点。于是南海边上的一个小渔村就被幸运地圈了起来。

圈起来的特区马上就面临着两个问题。

第一个问题,特区做什么?

这一点很清楚,就是“拿来”。不仅仅拿来外国资本,更主要的是拿来国际社会的一些成熟的经验与做法,在一个特定的范围内形成与国际社会各种微观经济运行制度的匹配,通过制度的匹配实现经济的增长。小到一些具体做法的拿来,像特区按劳动效果实行计件计量绩效工资,超额还可以有奖金(在中国社会已经数十年没有奖金概念的当时,这实在是一件石破天惊的事情);大到一些宏观性制度的探索,像刺激外向型经济的汇率政策、税收政策,国有资本与市场经济接轨的制度等等。

应该说这些“拿来”确实给特区的发展注入了前所未有的活力,像当年大家津津乐道的三天一层楼的“深圳速度”就是很好的例证。

第二个问题,特区这样做面临的阻力与风险是什么?

经过近30年的封闭后一下子放开,不免有些不适应,不免有些笨手笨脚,被外商欺骗的事情常有发生。但这一些都不是问题,学游泳呛几口水算得了什么。当年特区面临的最大阻力和最大风险来自意识形态的“当然之幕”。

当时的中国,有一张厚厚的意识形态“当然之幕”。什么是好什么是坏,什么是对什么是错,都有着既定的、明确的答案。对于绝大多数的中国民众包括领导干部来说,不能越雷池一步,也想不到要去越雷池一步。但特区改变了这一切,所以,特区的这些做法首先遇到的就是来自意识形态的质疑。“深圳除了五星红旗的颜色没变,其它都变了”。就是当时最为典型但杀伤力也最大的一种说法。

但在那位老人心中,这些说法纯属无稽之谈。这从他当年为特区起名字的深思熟虑话语中可见一斑:“叫做特区。陕甘宁开始就叫特区嘛!”把深圳特区与当年在国民党统治下的地盘内开辟出的共产党领导的陕甘宁边区相提并论,其制度变革的苦心与决心一目了然。但是在社会与群众还没想清楚之前,在深圳特区还没有干出硬邦邦成绩之前也没有必要去“触犯众怒”,不争论先干起来再说。所以直到1984年,深圳特区发展了5年之后,他才到了深圳亮明了自己早已心中有数的态度。这就是给深圳特区的题词:“深圳的发展和经验证明,我们建立经济特区的政策是正确的。”因为,到这个时候,那张意识形态之幕早已不知消失到哪里去了,一场看似不可避免的争论就这样化于无形。

通过对这两个问题的考察,我们就可以深深感受到特区之“特”的沉甸甸与货真价实的含金量。这就是可以去干在当时的意识形态和制度环境背景下不允许去干的事情,而且最高决策层还给以真实的支持。还是那位老人,明确讲过,“中央没有钱,可以给些政策,你们自己去搞,杀出一条血路来。” “允许看,但要坚决地试。看对了,搞一两年对了,放开;错了,纠正,关了就是了。”这些话语虽称不上“圣旨”,但绝对的一言九鼎,相当于“尚方宝剑”。两年时间内,深圳从一个小县城的级别连升三级成为了副省级城市,这种待遇在中国政治生活中不仅空前恐怕也是绝后的了。现在有很多同志在讲当年搞特区面临巨大的政治风险,甚至有被杀头的风险。此语说说可以,说过头了也就有些矫情了。因为,所谓的政治风险有“尚方宝剑”撑腰也就不叫风险了。

得到了政治上的肯定,尝到了发展的甜头,也引发了模仿与效范,国内其它地区纷纷提出了开放的要求。于是从1984年开始,逐渐地在全国范围内形成了“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——沿江和内陆开放城市——沿边开放城市”的多形式多层次的全方位开放新格局。到1993年,全国对外开放地带的总面积已达50万平方公里,包括339个县市,3.2亿人口。后面这些地区虽然没有用特区之名,也或多或少享有特区之实,各种政策、制度的优惠只有量的差别没有质的不同。

当出现这么多特区的时候,特区就开始不“特”了。

这是必然,这也是当然。

新特区的以“新”为“特”

特区不特了,但特区不仅没有消失反而又增加了不少。而且我们这里所讲的“特区”并不是指那些开放城市与地区(因为它们虽有特区之实但毕竟没有特区之名,正如那位老人所言“这些地方不叫特区,但可以实行特区的某些政策”),而是真正的特区。

中国社会从上个世纪90年代中后期开始,尤其是新世纪最近几年以来,先后批复了一系列有名有实的“特区”。从上海浦东新区到天津滨海新区,再到重庆成都全国统筹城乡综合配套改革试验区,武汉长株潭城市群两型社会试验区,沈阳国家新型工业化综合配套改革试验区等等,而且据说待增加的名单还有一长串。

但很有意味的是,无论是国家层面的批准者、各个特区入围者还是社会的评论者、研究者,都不约而同地在“特区”前加了一个字,一个“新”字。但是这个“新”却不是指时间意义上的新,而是具有更为丰富的内涵与意味。

因为虽然都叫特区,但是“新特区”与过去的“特区”已经完全不是一回事了。

首先,新老特区的行为方式截然不同。

当年老特区建立时不仅要达到什么目的是明确的,就连如何去实现这一目的的方法也是心中有数的。只是要干的事在当年尚缺少意识形态的支持,尚未形成共识,所以要只干不说。或者换句话说,当年特区的最大含金量在于决策层允许你去干当时社会制度和中央文件还不允许干的事情。

而新特区,要解决的问题固然是清楚的,目的也是明确的,可是如何解决这些问题,如何实现这些目的的方法却没有现成的。既不可能照抄照搬,也不可能因循守旧,必须靠自己去创新,去探索,去真正走出一条新路。

比如,成渝特区要解决城乡协调发展的问题,再不能走城市像欧洲农村像非洲的二元发展老路了,可是如何实现城乡统筹,如何实现城乡经济社会一体化,不是只靠文件中表表态就行,决心再大,态度再坚决,总得要有真办法。但办法是什么,到目前来说,中国社会不知道,国际社会好像也不见得明白。

又比如,武汉长株潭特区要解决和谐发展、可持续发展的问题,再不能走高消耗高污染的老路子,可是如何既能发展又节约资源、既能发展又不破坏环境,做到资源节约环境友好,同样不是说说那么简单,同样要靠创新去闯出一条新路子。

再比如,沈阳工业化实验区则必须对老工业基地如何实现新型工业化破题。既要更加工业化、深度工业化,又要避免国际社会所出现过的老工业区的发展怪圈,确实不是一件容易的事。

其次,新特区没有了意识形态的羁绊,却不得不与利益发生正面冲突。

当年特区面临的是意识形态之争,不涉及具体的利益纠葛,虽然有理论上的政治风险,却没有现实中的直接对手。而新特区固然没有了政治的风险,却不得不面对更为复杂、更为现实、更为刚性的利益冲突。

抽象的政治只会把你打翻在地,现实的利益却会与你玩命。说深圳不是社会主义,社会主义不会也不可能亲自来找深圳麻烦。不同政治主张派别之间的斗争都会拿深圳来说事,却不需要深圳自己赤膊上阵。所以,深圳只需要埋头一直往前走就可以了。

而新特区,我们以成渝特区为例。真正去协调城乡肯定意味着要把原本给城市的钱转送到农村,把已经装进城市群体腰包的钱掏出来给农民,城市能同意吗?城市中的群体能同意吗?我们一定要认识到,做蛋糕皆大欢喜,无论做的蛋糕多么小;切蛋糕左右不是,无论切的蛋糕多么大,甚至有些时候蛋糕越是大切起来矛盾越大。

我们再以两型社会特区为例。过去以环境为代价的发展可以把环境成本从发展收益账本上抹掉,所有参与者皆大欢喜。现在环境也要花钱了,如果扣除掉环境成本就没有了利润,这种赔本买卖还怎么做?这表面上看只是发展与资源环境的矛盾,深藏在背后的事实是打破了依靠既有发展模式的一些群体本来赚大钱的饭碗,他们怎么能不跟你急。

最后,也是最重要的是新特区必须把握好制度创新中的变与不变。

正如我们前文所讲,老特区肩负有打破对社会主义僵化认识束缚和计划经济运行体制的使命,所以它的一些做法、一些制度设计与安排可以完全不考虑与当时既有制度体制的相容性,甚至越是对立越显示出它的意义与价值。这样的制度变革起步虽然困难但持续运行容易,我行我素就是它的成功秘诀。经过30年的变革,打破旧体制的使命已经被老特区很好地完成,计划经济体制已经成为了明日黄花,姓社姓资的争论已经列不入权威政治话语。今日的中国已经进入了完善社会主义市场经济体制的发展阶段。

在这样制度背景下出现的新特区会发现自己面临着一种尴尬。一方面必须进行制度的变革、甚至是深层的制度变革,可另一方面又必须与现有的制度大环境相融合,必须实现与现有制度的互动,不能对立更不能发生直接冲突。如果与现有制度体系发生冲突,不要指望会有“一个老人”出来为你撑腰。

而且随着社会发展的深化,体制变革会从仅仅的经济领域走向经济与政治互动,经济体制的变革会对政治体制的变革提出要求。这一点老特区回避了或者说没有正面遇到,而今天的新特区却想躲也躲不掉。这也就是为什么新特区的名字中还有一个词叫“综合”。新特区的制度变革要从经济发展、社会发展、城乡关系、土地开发和环境保护等多个经济社会领域和权力授予、权力运行、权力制约等多个政治领域同步推进改革,形成相互配套的政治经济社会管理体制和运行机制。

所有这一切都表明,新特区已经没有了原来意义上的“特”了,只能是以新为特,以新成特,通过创新寻找自己的定位,通过创新证明自己的价值,通过创新体现自己的“特”。

特区悖论

关于特区的“获”,我们已经讲了很多,我们还可以讲更多;可同时关于特区的“惑”我们也能讲很多,甚至更多。有多少“获”就会有多少“惑”,这就是特区的悖论。

悖论之一:特区必然要不“特”。

特区本来是因为特而存在,也是为了特而产生的,可是特区却不能永远特下去,永远是特区的特区是没有意义与价值的。设立特区的本意是通过在特定范围内的试验与探索,让新的制度与体制能在更多更大范围内实行。如果一个特区的经验做法永远只能在特区内部运行而不能在更广范围内推广,这样的特区是没有任何价值的。特区是试验田但不能永远成为试验田。就像当年的深圳,很多的做法与体制已经成为了今日中国社会的普遍做法与体制。所以当深圳特区不特的时候,恰是它对中国社会贡献最大的时候,特区不特完成了特区的使命,实现了特区的超越。

悖论之二:特区本就不应该“特”

特区因为“给政策”而有了特区。这政策意味着什么,就是别人不能干的我可以干,就是违反现有规定的“特权”。可是,这种特权在需要打破计划经济体制的时代有意义,在今天社会主义市场经济体制已经建立并逐步完善的背景下还能有合法性吗?因为这种“特”对其它非特区的地区而言就是一种不公平、不平等。建立在特权基础上的特区固然是有利于特区发展的,但却不利于其他地区的发展。

研究制度的同志都知道,在既有制度下的突破,突破本身就有着巨大的“制度红利”。甚至有些时候你什么也不用做,只要拥有了突破制度的权力,就拥有了不可限量的利益。当年为什么会孔雀东南飞,为什么会腰缠十万贯,蜂拥到深圳,据说一度从全国各省市区和各大部委涌来深圳办“窗口企业”的资金、人员接近深圳资金量的一半还强。可是深圳人才的集聚就意味着其它地区人才的流失,深圳资金的丰裕必然伴随着其它地区资金的匮乏。一个成熟的市场经济必须是统一、开放、竞争、有序的环境,人为制造的“特权”,会造成事实上的垄断,破坏市场公平,损害市场平等、效率和公平竞争秩序。这也就是为什么新特区只能以新为特的缘由了。

悖论之三:特区其实也不想“特”

随着中国社会的发展,不仅社会公众就是决策层也开始对特区仅仅在经济体制范围内的改革不再满足,希望它们能在政治体制领域也有所突破,并且赋予了“先行先试”的权力,一些特区也信誓旦旦地讲要运用好“先行先试”的权力实现政治体制领域的突破。但事实怎么样呢?

近来看一个报道,说深圳大部制改革后一些部门出现了领导干部1正20副的配置。尽管深圳组织部门辟谣说没那么多,但真实数目也不少。毫无疑问大部制改革是一项先行先试的制度创新,可为什么深圳不干脆先行先试一步到位直接把干部配备职数降到正常的1正2副或3副呢?非不能也是不愿也。拆庙固然难也不太难,赶和尚走就真难了,搞不好和尚会玩命。我们不要以小人之心去度君子之腹,以为是深圳怕事。其实深圳这可能还是好意,是顾全大局。因为这些体制内的干部会攀比,多少年来整个中国社会的干部都是只上不下,凭什么深圳的干部就要下。万一上个访告个状,还会给上级领导添麻烦。所以慢慢过渡,不要一步搞得太“特”了。这就是特区其实不想“特”。

但进一步看,这不想“特”的板子还真不能打到特区身上。改革固然重要,稳定同样重要甚至更重要,因为改革而改出了乱子责任算谁的?而且有些制度的改革必须依赖于上位制度的变革和要变革。目前全国范围内都没提干部能上也能下,深圳怎么能做得下去?毕竟曾经为它们撑腰、真心希望变革中国不合时宜体制的老人已经永远逝去了。

从这一点来看,历史或许真的悖谬,特区的命运竟然与一个老人紧密相连。但这就是历史的真实。

所以,为了特区,为了中国社会的不断改革,让我们记住这个老人的名字。

他叫邓小平。

(作者为中共中央党校教授)

|

|

|

|