国土资源的优化与升值:寻找发展与保障的平衡

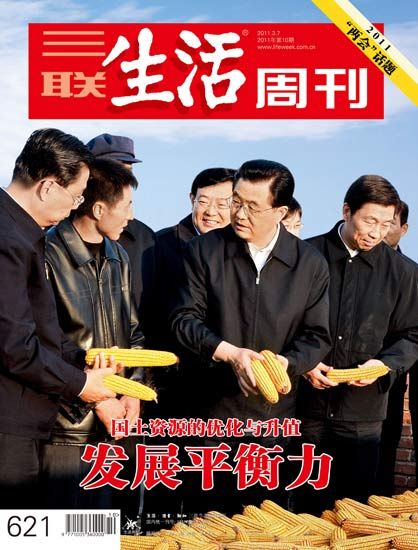

三联生活周刊2011010期封面

三联生活周刊2011010期封面

黑龙江省海伦市海北镇南众村依靠科学的田间管理,40万亩稻田获得丰收。2010年9月下旬进入收获的季节

黑龙江省海伦市海北镇南众村依靠科学的田间管理,40万亩稻田获得丰收。2010年9月下旬进入收获的季节

海南琼海市的菜农正在田间查看瓜菜苗

海南琼海市的菜农正在田间查看瓜菜苗

新疆哈密棉区,几名来自河南的采棉工在搬运采摘的棉花

新疆哈密棉区,几名来自河南的采棉工在搬运采摘的棉花

平衡发展中的土地资源重组

土地是国家最基础性资源。30年来工业化、城市化快速发展,我国空间资源大规模重新配置。在这个过程中,如何保证耕地总量不减少,质量有提高,又不阻碍城市化、工业化的发展,是一个前所未有的难题。

同时,“三农”问题的最终解决,必须依靠工业化和城市化将大量农村劳动力从农村和农业转移出去。在转移过程中的杠杆也是土地。在这个意义上,农村问题就是城市问题。即通过城乡统筹的方式解决农村问题,不可能抛开城市的发展谈农村。

主笔◎李伟

18亿亩耕地意味着什么

2011年春节后,中国北方地区的干旱引起了国内外广泛关注。与去年初的西南大旱相比,今年北方旱情发生早、持续时间长,受旱区域集中,且大多发生在主产区。截至2月中旬,山东、河北、河南、山西等8省冬小麦受旱面积约为1.16亿亩,其中严重受旱面积2536万亩,受旱面积占8省冬小麦播种面积的42.4%。

抗旱,成为中国政府年后的第一项重要工作。

针对中国旱情,联合国粮食及农业组织表示了特别的关注:如果干旱继续持续,可能会影响今年的小麦价格。世界上传统的两大粮食出口国,俄罗斯去年夏天高温肆虐,澳大利亚最近几个月洪水泛滥,已经在国际小麦市场造成震动。根据最新版的《食品价格观察》,2010年10月到今年1月的4个月间,食品价格上涨了15%。

在刚刚过去的2010年,中国粮食的全年产量达到了1.0928万亿斤,这是自1958年来首次连续7年增产,打破了以往4年一个周期的生产规律。1949年中国粮食总产量仅为1.1亿吨,1996年突破了5亿吨大关,成为世界上最大的粮食生产国。联合国粮食机构统计数字显示,2009年,中国的小麦产量相当于美国或俄罗斯的两倍,是澳大利亚的5倍还多。中国用占世界7%的耕地养活了22%的人口,确实成为维护国际粮食安全的重要砝码。

按照农业部部长韩长赋的说法,能够保证粮食万亿斤产量,主要在于“粮食播种面积连续3年稳定在16亿亩以上,是重要资源保障条件”。5年来,最严格的耕地保护政策保证了我国粮食产量的稳定性。

如果中国粮食产量能每年维持在5亿吨以上,我国人均粮食占有量就接近400公斤,对于国内和国际粮食安全都具有重要意义。按照联合国人口基金会的评价体系,小康水平社会人均占有粮食即为400公斤,中等水平为人均450公斤、富裕水平为人均500公斤。目前,中国粮食产量已经达到了小康社会的下线,跨越了温饱阶段。换句话说,每年能产出5亿吨粮食,14亿中国人的口粮就有了保障。

民以食为天,粮食生产乃立国之根本。尤其是对于一个人口众多、自然灾害频仍的国度,保证粮食产量就是保障了国家的生命线。

以粮食增产1亿吨为一个台阶,新中国成立以来我国粮食生产在周期性的波动中已跨上了4个台阶。改革开放以来,粮食产量先是大幅度提高,从1978年的3.05亿吨,提高到1998年的5.12亿吨。但随后由于种种原因,粮食产量下滑,到2003年降至4.3亿吨,出现了严重的粮食短缺。之后,国家加大对农业的扶持力度,粮食产量又逐年回升,到2007年回到了5亿吨以上。

改革开放之初,粮食产量的大幅度提高,主要原因在于土地承包政策的实施和对农业投入的加大。1978~1989年,粮食单产水平提高了近70%。但这种政策刺激作用不可能一直持续下去,1990~2001年,粮食单产水平只提高了7.5%。目前,我国农业投入及农业技术已经处于较高水平,化肥用量已达世界第一位,接近回报递减阶段,粮食单产也达到了较高水平,其中谷物单产高出世界平均水平58%。但如果农业增产技术及生物技术没有重大突破,靠增加单产来提高粮食总产量会越来越困难。

按照中国科学院地理科学与资源研究所的测算,目前中国粮食产量对粮食播种面积具有较高的依赖性,很强的正相关性。粮食播种面积每增加1%,粮食产量则增加1.63%,所以耕地面积是保障粮食产量的第一前提。

土地是国家最基础性资源。30年来工业化、城市化快速发展,我国空间资源大规模重新配置。在这个过程中,如何保证耕地总量不减少,质量有提高,又不阻碍城市化、工业化的发展,一直是一个前所未有的难题。由此,在土地使用问题上,政府必须在保证经济发展与保障粮食安全中寻找平衡点。

如果说发展与保障就像一个跷跷板的两端,承载它们的平衡木是土地资源,那么两者之间的平衡点该如何确认?红线该怎么画?

按目前生产水平和土地能力,我国目前粮食平均亩产332公斤左右。如果要维持每年5亿吨的产量,理论上至少需要15.06亿亩土地种粮食。如果考虑每年的自然灾害所造成的减产,那么,16亿亩的种粮田是必须要保障的。2010年,我国全国粮食播种面积约为16.48亿亩。在目前农业生产条件下,我国小麦、稻谷和玉米这三大谷物基本能实现供求平衡。

但问题是,农业自然资源有限,保住了粮食,其他农产品就会出现缺口。

2006年我国耕地面积为18.27亿亩,农作物播种面积为23.55亿亩。除了16亿亩粮食的播种面积,还剩下7.5亿亩的播种面积,蔬菜、油料、棉花、糖料大约分别占了2.7亿亩、2亿亩、8000万亩、4000万亩。在保粮的耕地利用结构下,一些农产品就无法自给,供不应求,最突出的是大豆、植物油和棉花。

2009年,中国进口4225万吨大豆、816万吨食用植物油。按照国内目前的生产水平估算,仅这两个品种,中国就至少相当于在境外购买了5.6亿亩以上的耕地。如果把大豆折算成油脂,国内植物油的60%依靠进口。

2007年我国进口棉花246万吨,约需3000万亩播种面积。进口木材、木浆,加上其他林业产品,共折合进口木材1.5亿立方米,相当于国内消费量的40%,而天然橡胶的进口已经达到了170万吨,相当于国内产量的3倍。在这个意义上,18亿亩耕地只是保证了粮食生产,大量关系民生的农林产品仍需依赖进口。

按照国家食物与营养咨询委员会提出的食物安全目标:2030年(向富裕阶段过渡时期)我国粮食人均占有472公斤,油料人均33公斤,糖料人均125公斤,水果人均59公斤,肉类人均53公斤,禽蛋人均24公斤,奶类人均33公斤,水产品人均40公斤。2030年中国人口将达到16亿峰值,中国需要粮食1.5亿万斤。如果粮食的90%靠自给,平均亩产比现在提高10%(达到365公斤/亩),则需要18.5亿亩的耕地。

“在土地问题上,我们绝不能犯不可改正的历史性错误,遗祸子孙后代。一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线。”这是国务院总理温家宝在2007年政府工作报告中关于保护耕地的阐述。从粮食安全的角度上,18亿亩耕地的红线必须坚守到2030年。

安全与发展——从国家全局的角度看,土地使用的矛盾已经极为严峻。

我国人均土地非常稀缺,人均耕地面积只有1.38亩,相当于世界平均水平的40%。印度、美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚分别是我国的2倍、6.5倍、8倍、14.3倍和26.1倍。从单纯经济学的角度研判,农业并非中国比较优势所在。近30年来中国快速发展,依靠的是工业化与城市化。而发展工业、扩张城市,则需要占用大量的土地。

在世界城市化过程中,有一个很普遍的现象——城市用地扩张速度,要快于城市人口的增长速度。财富和收入的增长促进了人们对城市土地需求的增加。美国一辆汽车平均需要700平方米的土地用于道路和停车场的建设,在人口密度大的国家,如德国、英国、日本等,也需要200平方米的土地。1984~2001年,中国城市建成区的面积增长了173.7%,城市市区非农业人口增长了109.1%。随着中国社会进入汽车时代,对于土地的需求量也会日益加剧。

新中国建立以来,耕地总面积在1956~1957年达到最大值,此后逐年持续递减。根据国土资源信息中心的统计,1978年至2008年间,全国耕地总共减少了1468万公顷,合2.2亿亩,平均每年减少734万亩。在过去的11年中,我国耕地的总面积已经减少了1.25亿亩,超过了一个河南省的耕地面积。

仔细分析数据,1998~2003年是全国耕地减少最快的时期。在此期间,全国耕地共减少了662.25万公顷,平均是前20年的两倍以上。一方面原因在于,我国重工业、城市化快速发展,需要大量的空间。另一方面,国家实施退耕还林政策,生态退耕导致耕地减少557.56万公顷,占总失地量的63.5%。

同时,土地招拍挂制度尚未建立,土地出让以协议为主,价格平衡手段并未形成。低廉的土地价格刺激了土地需求,开启了全国范围的圈地闸门。商业化驱动的大规模农地征用,同时一并出现乱占土地、征而不用的现象。仅据2003年7月国务院下令进行的全国土地整顿的初步调查结果,全国各类开发区5000多个,总圈地3万平方公里,相当于全部现有城市和建制镇目前的建设用地面积。

值得注意的是,由于城市扩张多占用的是城市边缘的优质耕地,而每减少1公顷高产田或中产田,则需要3.68公顷或2.61公顷低产田补偿。耕地质量的下降速度超过了数量下降。

在这样的背景下,我国陆续制定并出台了严格的耕地保护政策,以建立完善的耕地保护体系,解决发展与保障的矛盾。

2005年中央一号文件要求“坚决实行最严格的耕地保护制度,切实提高耕地质量”。2006年,国务院发布《全国土地利用总体规划纲要》,提出到2010和2020年,全国耕地应分别保持在18.18亿亩和18.05亿亩。2007年政府工作报告更明确划出耕地保护的警戒线,提出“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线”。同一年,国务院发布通知,暂停了“十一五”期间1600万亩退耕还林计划。

2008年,党的十七届三中全会发布《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。要求坚持两个最严格的制度:最严格的耕地保护制度,坚决守住18亿亩耕地红线;最严格的节约用地制度,从严控制城乡建设用地总规模。

2006年后,中国耕地减少过快势头得到有效遏制,基本农田保护面积稳定在15.6亿亩以上。2006~2009年全国共补充耕地1600多万亩,多于同期建设占用的1250多万亩耕地。

18亿亩,并非一个抽象的数字。这意味着,在国家战略上,确立了安全保障与经济发展的平衡点。

优化土地资源

严控,是国家土地政策的态度表述。但对于18亿亩耕地政策的理解与执行,却并非限于静态限制。人多地少即是国情,加快城市化与工业化亦是中国发展之路,在经济的快速发展期,对于土地的需求必然旺盛而迫切。在这样的视角下,国土资源的优化则需要动态的统筹与考虑,不断优化我国的国土资源,释放出“新”的土地。

1996年全国土地管理厅局长会议首次提出“实现耕地总量动态平衡”,第二年国务院颁布“耕地占补平衡”政策,即建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地,保证耕地总量不被侵蚀。

耕地占补平衡政策自1997年正式提出后,对中国的耕地利用及其生态环境变化产生了非常深远的影响,制约了建设用地的盲目蔓延,提高了集约利用水平,保护和补充了耕地。

据国土资源部的统计,1997至2003年的7年间,补充耕地大于建设占用耕地的数量,总体实现了法定的占补平衡要求。如果将统计周期拉长,在此项政策未推出前,只有1979、1990、1995、1996年新增耕地面积超过了减少的耕地面积。但年净增面积有限,不超过10万公顷。

事实上,作为一个有着几千年农业文明、人多地少的国度,尚存的可开垦宜农荒地资源已十分有限。按照一般的理解,总量动态平衡大致是指今后若干年内,经增减的波动,耕地数量最终仍能保持在原来的某一水平上。然而,由于工业化、城市化的发展,农业产业结构的调整,以及退耕护岸林、还湖、还牧,建立农田生态保护体系等生态建设,耕地总量平衡到1996年10月的土地详查汇总数目已经绝不可能。即使减去退耕还林、还湖、还牧的剩余数量也难以做到。

中国虽有后备土地资源面积约6189万公顷,但多处于干旱少雨或水土流失严重的生态脆弱地区。适宜开发为耕地的后备土地资源已经趋于枯竭,即使将耕地占补平衡狭义地理解为仅指非农业建设占用耕地与新开垦耕地间的平衡,两者的“数量相当”仍较为困难,至于“质量相当”更加难以实现。

新补充的耕地主要分布于干旱缺水的新疆、内蒙古、宁夏和低洼易涝的三江平原、松嫩平原以及沿海滩涂。这些新开垦的耕地灌溉设施比例不足40%。所以,即使补充耕地的数量能够相当,但质量差距则很大。

如果一味强调数量的平衡,对于中国本已脆弱的生态环境还会构成较大的压力。在政策实施的最初4年中,共有191万公顷草地、111.4万公顷林地被开垦为农田。新开垦的耕地主要分布在半湿润和半干旱地区,直接影响了这些地区的生态环境和水资源安全。北方耕地面积扩大,耕地中心向东北方向移动,导致农业用水对地表水的需求增加,从而挤占生态用水,使地表植被退化,荒漠化加剧。同时地下水位下降,土壤含水量减少,植被衰退,土壤沙化,农作物减产。

农业的拓荒时代已经远去,那么新的土地是否还存在?如果将目光从外向型的扩张转向内向的节约整合,则会有意外的发现。尽管我国已经开始实行最严格的节约用地制度,无论城市还是乡村,土地资源利用的粗放和闲置浪费现象仍较为突出。我国人均城市建设用地达130多平方米,超过发达国家82.2平方米和发展中国家83.3平方米的水平;工业用地平均产出率则远低于发达国家水平。尤其在农村,建设用地利用效率则更低,存在着巨大的利用空间。

千百年来,农民依田而居,由此形成以血缘、地缘网络为基础的居民点,村庄布局受到耕作半径制约,以自发的方式蔓延生长。大部分村庄规模小、数目多,且分散凌乱,没有规模效应。同时由于宅基地分配以福利性发放,村庄建设缺乏规划,导致农村建设用地数量惊人。

全国64万个行政村,330万个自然村,农村居民点面积近2.5亿亩,户均接近1亩,人均228平方米,远远超过了强制性的国家标准《村镇规划标准》规定的人均建设用地上限150平方米的规定。河南省仅空心村闲置土地就至少有250万亩,如果将这些闲置土地进行复垦,至少可以得到150万亩耕地。

随着城市化水平的不断提高,越来越多的农民进入城市,农村人口在不断减少。由于我国农业人均建设用地指标明显高于城市,从理论上说,随着我国城市化水平的不断提高,农村与城市的建设用地总量应该呈下降态势。

根据2006年统计公报,2006年乡村人口7.3742亿人,村庄用地2.48亿亩,人均占用耕地218平方米。2005年我国人均城市用地每人133平方米。如果按照国家规定的人均村庄建设用地最高限指标150平方米,城镇建设用地100平方米计算,理论上一名农民进入城市可以腾出50平方米的建设用地。如果按照实际占地情况计算,一名农民进入城市人均节约的土地量更大,可以达到85平方米。

然而事实却相反。尽管中国城市化速度加快,劳动力不断流入城市,但在建设用地上却是一个反例。农村建设用地非但没有减少,村居民点用地却在增加,且增加总量相当于城市建设用地增加总量的50%。

1997~2005年,增加的农村居民点就占用了18.6万公顷耕地。2002~2006年,按照户籍统计我国乡村人口减少了4499万人,但村庄建设用地则增加了近300万亩。2006年底,全国农业人口7.3742亿人,按村庄建设用地人均150平方米计算,全国合理的村庄建设用地量为1.66亿亩,而全国实际村庄建设用地量为2.48亿亩,比理论值多出近50%。

就建设用地而言,城市化本应实现土地利用的集约化,但实际情况却是“反城市化”——城市、农村双向扩张。探究其中原因,一方面在于农村居民点过于分散,基础设施落后,修建村庄道路等公用设施占用了大量的耕地。全国农村公路约为146万公里,占里程的76%,村级公路每公里占地平均为10亩,总共约占地1456万亩。

而另一方面,由于城乡二元结构,农民进城工作,但仍保留了村庄的房屋。劳动力流动“离土不离乡”,于是城市与乡村双重占地。农民无力承担城市高昂的生活费用,年轻时在城里做工,年迈时回农村养老。很多农民在城里挣钱的首要用途就是回乡盖房,改善居住条件,他们并没有成为市民。这种独特的“离土不离乡”的中国城市化发展道路,造成了农民进城打工的双重身份和双重占地现象,也使得农村居民点用地和城市用地同步增长。

这种双重占地现象还将持续较长时间。农民在城里挣钱在农村消费,为城市发展提供了廉价劳动力,减少了城市贫民窟的出现。同时农村土地为农民在城市失业时提供了基本生活保障。这种模式一方面缓解了中国快速城市化过程中,因民工失业引起的社会动荡,但对耕地保护造成了更多的压力。

新浪独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。