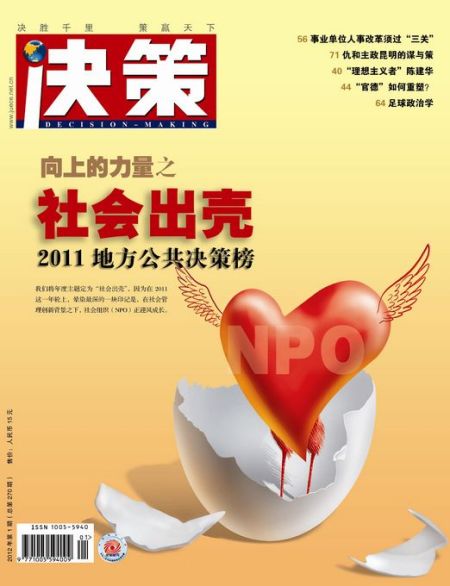

向上的力量:2011地方公共决策榜

决策杂志201201期封面

决策杂志201201期封面

2011地方公共决策榜

主办单位:

决策杂志社

国家行政学院政治学部

北京大学政治发展与政府管理研究所

清华大学公共管理学院政府创新研究中心

独家网络支持:

新浪网

十大地方决策新锐人物

博客厅长廖新波

“御史”陆群

张剑飞“为理想而工作”

“法治营销商”金中一

“疯子”耿彦波

“平民市长”王伟成

理想主义者陈建华

改革推手金繁丰

“007书记”姚吉锋

齐景海的“德孝试验”

十大地方公共决策镜鉴

温州动车追尾事故

上海地铁事件

长治公务员招录“乌龙事件”

郭美美炫富事件

深圳“铁帚”行动

大连PX风波

盐山“县长特别奖”

湖州织里抗税事件

正宁校车惨剧

杭州“人才房”的政策硬伤

十大地方公共决策试验

广东事业单位改革新政

浦东首推公益服务园

铜官山区撤销街道办

掇刀探路官员财产公开

阳江票选县委书记

武汉“治庸”风暴

深圳公民社会试验

贵阳第三方介入社会治理

海南设立省级群众工作部

魏县“德孝工程”

向上的力量之社会出壳

■策划/本刊编辑部 ■执行/杨敏 贺海峰 查英

7年了。

或许连我们自己也不知道,到底是什么样的信念支撑,让我们连续做了七届“地方公共决策系列评选”。

这一纯粹公益性质,全无商业化运作的评选活动,连一次像样的颁奖礼都没有举办过。但是,正因为远离市场,谢绝赞助,我们才能拿得出客观、经得起推敲的三份榜单——“十大地方决策新锐人物”、“十大地方公共决策镜鉴”、“十大地方公共决策试验”。

我们的主题一以贯之“向上的力量”,因为我们笃信,地方治理尽管离“善治”二字尚远,但是,方向感还在,价值观还在,民间的期待还在,官方的努力还在。

今年,我们将年度主题定为“社会出壳”,因为在2011这一年轮上,晕染最深的一块印记是,在社会管理创新背景之下,社会组织(NPO)迎风成长。

政社关系学

■本刊记者 杨 敏

浦东,峨山路613号。厂房很老,园区很“新”。

这里是国内第一家公益服务园,也是浦东公益组织发展中心(NPI)的大本营。“恩派”,与它的掌门人吕朝,近几年在公益组织的名声可谓无远弗届。

自2006年以来,在恩派这个“孵蛋工厂”,60多家公益性社会组织破壳而出,涉及扶贫、教育、青少年发展、助盲、社区服务诸多领域。

浦东往南1500公里,深圳闹市区,一间私家茶舍蜗居在一幢不起眼的写字楼里。

这里被称为深圳的“思想盒子”和 “民间智库”,就在这间斗室的茶香氤氲中,走出了“因特虎三剑客”——老亨、呙中校、金心异,也炮制出曾经声动全国的那篇《深圳,你被谁抛弃》。十年时间,已经拥有9000多会员的“因特虎”,汇聚了政、商、学界意见领袖,他们于每年“两会”前,出版一本城市蓝皮书,举行一次圆桌会议,评点施政、提出主张。

因特虎与恩派,是中国社会力量起于蛮荒之野,盛于日出之后的两个观察样本,是中国草根社会迎风成长的一道微缩景观,更是在“社会管理创新”这一宏大话语格局中,政府与社会尝试构建新型关系的微观实践。

松了与活了

“深圳出了个因特虎”,这是2002年底,“我为伊狂”抛出网络宏文《深圳,你被谁抛弃》之后的一个热门话题。

在2002-2012这个十年,曾因“经济特区”符号价值消失而失去方向感的深圳,重新扛起了“社会特区”的大旗。

但在十年前,即使是开风气之先的特区深圳,政府对于社会力量的觉醒还是心态微妙。一方面,时任市长于幼军主动约见网民“我为伊狂”,展现开明姿态;另一方面,政府下令“因特虎”关张,暴露出不开明的本质。

“因特虎”关张尽管只有两个月,但还是折射出彼时中国主体性社会建设道路上的一块拦路大石——“社会恐惧症”。

对于大多数官员来说,在他们的头脑里,只有“经济-政治”二元框架,对于政府与社会两者之间的认识,也多持有“零和博弈”观点,前者会将后者的发展视为潜在威胁,认为社会组织就是一个“天生的反对派”。

与发达国家相比,中国社会组织发育滞缓。以每万人社会组织数量统计,中国只有2.7个,而法国有110个,日本97个,美国52个,阿根廷25个,新加坡4.5个,巴西13个。

“零和博弈”观念带来制度上的桎梏,体现在社会组织登记上,取得合法身份需要前置审批双重关卡。登记“难”,管理“紧”,是大多数NPO的切身感受。

《决策》记者曾于2004年,采访过一个农民合作组织——南塘兴农合作社,当地政府对这一新生社会力量的敌意和制约,曾给记者留下深刻印象。

变化还是在悄然之中发生了。春江水暖,对大多数草根社会组织来说,政府对其态度的转变,有一个非常明显的时间节点。

2004年6月,十六届四中全会提出要“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新”,“社会建设”一词始出现在中央文件中。2007年,党的十七大报告提出要“建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局”。

作为对高层的呼应,此间,基层在社会领域的改革创新开始涌动。《决策》记者梳理2005年以来,历届“地方公共决策榜”发现,入围和获奖的社会管理类创新,相较于行政、经济、公共服务类改革来说,呈现出稳步上升势头。

去年,《决策》记者再次见到南塘兴农合作社的当家人杨云标时,他高兴地说,“松了,日子比以前好过很多”。

“松了”,不止是杨云标一个人的感觉。2006年的“因特虎”,有两件事也让他们觉察到变化正在发生。年初,因特虎网站荣获市委宣传部颁发的“2005年度深圳市优秀网站”二等奖;3月,因特虎上连续几篇贴子,批评深圳官方推进改革的意志有减弱之势,表达对深圳改革前景的担忧,但官方并无不良反应。

也是这一年,深圳与民政部签署合作协议,推进综合配套改革。社会工作制度改革、社区服务体制改革、社会组织管理登记制度改革次第展开,深圳开始获得“社会特区”之名。

不止是广东,一直致力于在云南开展环保项目的NGO负责人赵敏,刚刚拿到云南某州环保局一个300多万元环保项目。在接受媒体采访时她感慨万千,“这几年最大的感受,就是政府对社会组织态度的变化”,赵敏说,“这么多年,我们一直在寻求跟政府合作,以前很困难,流产项目比较多,这几年情况好转起来”。

政府“松了”,并不必然对应社会“活了”。社会管理创新,关键在于赋权社会,而赋权社会,既需要自觉,更需要能力。

放权社会,意味着政府要让渡一部分权力,这往往会带来利益的损失,因此,有时候政府不愿放;放权社会,赋予社会自治更大空间,因担心社会失序,有时候政府又不敢放。

“不愿”与“不敢”,仅仅是当前社会建设观念的两把大锁,“不能”与“不会”则更需要引起重视。

2011年,“加强和创新社会管理”频见于中国政治生活,社会管理创新正从政策层面实现突破,社会管理体制机制的顶层设计日臻成熟。然而,对地方政府来说,都准备好了吗?

就在去年7月中旬,广东省委副书记朱明国在一次新闻发布会上坦言,“社会建设究竟怎么搞?我们搞经济建设30多年,谈起经济很多干部头头是道、滔滔不绝,说起社会建设很多人都回避。”

官员回避社会建设话题,从一定程度上说明,社会建设和社会管理创新,对官员来说也是一种本领恐慌。其实,构建一种政府与社会协同共治的新型关系,对于双方来说,都是一个演练和习得的过程。

自我革命与自我解放

如果说因特虎是“生于蛮荒之野”,恩派(NPI)则是“盛于日出之后”。

2006年1月,吕朝发起浦东公益组织发展中心,尽管也有草根组织破土而出时的羸弱,但是恩派毕竟诞生在社会领域改革萌动的春天里。

2006年,恩派首创“公益孵化器”概念,并在上海浦东运作成功,后又通过发起恩派系列机构使该模式在上海(浦西)、北京、成都、深圳等地成功复制。

恩派每年在全国范围内孵化30个左右的民间公益组织,为他们提供能力建设、场地设备、小额补贴、注册协助等多方面的帮助。于是,恩派也有了“孵蛋工场”的美名,承担起“孵化社会”的责任。

恩派所在的浦东公益服务园,就堪称中国社会组织发展的缩影,也是对“政社关系学”最好的诠释。政府与社会,到底是一种什么样的关系?

浦东新区区委研究室副处长张斌,将社会组织的服务比喻为“山里的沙子”。他说,在政府公共服务这座山中,他们“找到了缝隙和空间”,承接了一些政府服务难以覆盖或服务效果不佳的领域。这些领域包括居家养老、社区矫正、农民工子弟教育等等。

在社会需求日益多元的今天,社会问题触点多、燃点低,传统的动员模式和行政干预手段,已经无法“玩转全场”。在某一个政府办不了或者办不好的领域,人们忽然发现,这些“沙子”却能起到弥补缝隙,黏合各方的作用。

真正让国人见识社会组织力量的,有两件事。一是2010年5月,在富士康员工跳楼事件发生后,深圳地方政府组织千名社工进驻企业,对员工进行心理干预,促进了富士康危机的化解;二是在东南沿海地区,劳资矛盾激化引发群体性事件的情况下,浙江行业工会推动的“工资共诀”模式,将劳资冲突可能造成的“烈性伤害”降到最低。

政府不是全能的,而应该是有限的;政府与社会应该是有边界的;政府、市场、社会三者力量是可以达至平衡的。如今,对于这些观点,越来越多的人达成共识。

共识有了,关键是在具体的互动过程中,政府与社会如何去磨合,去彼此适应?

在描述与政府的关系时,吕朝借用一个词来形容,就是“婆媳关系”。“政府和其发起的社会组织是母女关系,子女依赖父母,父母给吃给喝是应该的;而政府与民间自发产生的社会组织是婆媳关系”。

吕朝说,“婆媳关系容易让人想起婆媳之争,所有家庭都有婆媳之争,但是所有日子过得好的家庭为什么能够处理好婆媳之争呢?因为他们有共同的目标,希望家庭朝好的方向发展。政府和社会组织都希望这个社会好,所以有重要的合作基础”。

吕朝的“婆媳关系论”,在因特虎那里,则变成了“和而不同”。因特虎坚持的三大原则,一是“理性、建设性”原则;二是坚持区域性,回避全国性;三是不涉及政治话题。

“和而不同”,既保持草根社会组织的独立性,又与政府保持良好关系,需要一个极其高超走钢丝的技巧,但政府能否具有海纳百川的胸襟,也极其关键。

每年“两会”前,因特虎都能看到深圳市政府工作报告的征求意见稿。因特虎“三剑客”懂得其中大有“禅机”,“在官方看来,我的工作报告你都事先看过了,如果你事后还批评我,那等于批评你自己嘛”,老亨说。

的确,政府与社会建立良性的协作共治关系,需要彼此间的诚意和雅量,也需要一些策略和智慧。

退一步与进一步

2011年,在中国社会建设史上,注定是一个不平凡的年份。这一年,社会管理创新的声声急令,从北京发出。

2月19日,省部级主要领导干部社会管理及其创新专题研讨班上,胡锦涛强调要提高社会管理科学化水平;

3月,“社会管理创新”首次以重要篇幅写进《政府工作报告》,并在国家“十二五”规划纲要中单独成篇;

5月30日,中共中央政治局召开会议,聚焦加强和创新社会管理问题;

7月5日,《加强和创新社会管理的意见》出台,“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会管理格局业已明晰;

9月末,原有的中央社会治安综合治理委员会更名为中央社会管理综合治理委员会,赋予了协调、指导加强和创新社会管理工作的重要职能——

高层令急,等待基层变阵。

2011年,各地纷纷拿出各具特色的创新举措,海南省成立群众工作部、北京市发布政府购买社会组织服务项目指南,广州社会组织登记管理改革,顺德社会体制综合改革,铜陵撤销街道办、成立大社区等等。

纵观各地创新措施,基本的逻辑起点还是赋权社会、让渡空间。让渡意味着退出,赋权的实质就是对权力进行重新分配。

“有些人可能认为这是一场权力的自我革命,而我则认为这是自我解放”。顺德区委书记梁维东指出,“经济在发展,我们政府大包大揽的现状一直没变,社会管理滞后,发展受到的制约越发明显。因此,社会要转型,经济要转型,首先必须是政府转型”。

诚哉斯言。只有从“全能政府”转向“有限政府”,政府变“小”,社会才能“长大”。

顺德的目标是到2015年基本实现“凡是应由社会实施,可以由社区实施,社会能服务好的事项,都交由社会”。

在政府这“一退”,社会这“一进”之间,需要一个良好的机制来完成衔接,那就是政府购买服务。政府摇身一变,成了一个“买主”。而深圳市民政局,就是这样一个“精明买主”。

以养老为例,从2006年开始,深圳就不再考虑兴办新的官办养老机构,致力于鼓励社会力量开设社会福利机构。

2006年11月,深圳市首家民办社会福利机构——敬夕阳颐养院接受了民政局从福彩公益金中支出的44万元资助。而深圳市儿童福利中心,以低于自身服务成本一半的价格,将25个残障儿童委托民办的特殊儿童康复中心代养,一位负责人说,“民政部门向社会组织购买服务,谁好谁做,做不好就另请高明。”

2011年11月22日,广东省深化体制改革工作会议上,省委书记汪洋给出了“硬任务”,即2012年上半年要制定出台省级第一批职能转移目录和购买服务目录。

这就意味着,各地赋权社会、让渡空间的自选创新举措,将成为政府的规定动作,并在更大范围内得以实践。

届时,在这一外力推动下,更多的草根组织会破壳而出。正在“长大”的社会要求挣脱一切制度性束缚,又会倒逼社会组织的登记管理制度变革。对社会组织来说,“身份”不再会是个大问题。

如今,社会建设已与经济建设同等重要,“我们的确赶上了这样一个非凡的时代”,吕朝这样说。

|

|

|

- 闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忕€规洖娲︽刊濂告煛鐏炶鍔氭俊顐C妴鎺戭潩閿濆懍澹曢梻浣虹《閺備線宕戦幘鎰佹富闁靛牆妫楃粭鍌炴煠閸愯尙鍩i柟顖氭湰閹棃鏁愰崒姘闁荤喐鐟ョ€氼厾绮堥埀顒傜磽娴h櫣甯涢柨姘亜閺囶亞绋荤紒鍌涘笧閳ь剨缍嗘禍鐐核囪缁绘繈濮€閿濆棛銆愬┑鈽嗗亝椤ㄥ棛绮嬪澶嬪€锋い鎺戝€婚惁鍫ユ⒒閸屾氨澧涚紒瀣浮楠炴牠骞囬悧鍫㈠幘闂佹眹鍨归悘姘跺吹閳ь剟姊虹€圭姵顥夋い锔炬暬閻涱喖螣閼测晝锛滃┑鈽嗗灣缁垶顢欓崶顒佲拻濞撴埃鍋撻柍褜鍓涢崑娑㈡嚐椤栨稒娅犳い鏍ㄧ矌绾惧吋銇勯弮鍥т汗缂佺姳鍗抽弻锝夋晲閸ャ劎鍔圭紓浣哄У缁嬫垿鍩ユ径濞㈢喖宕崟顒佹闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝娆掓濡炪倖鍔х粻鎴犲婵犳碍鐓欓柣鎰靛墯閻忛亶鏌¢埀顒佺鐎n偆鍘遍梺闈涱檧缁茶姤淇婇崸妤佺厱婵☆垵顕ф慨鍥煃鐟欏嫬鐏撮柟顔界懅閳ь剚绋掗敋闁告捁顫夌换娑氣偓娑欋缚閻滆崵绱掗煫顓犵煓闁诡噣绠栭幃鍧楊敍濠婂懏婢戞繝鐢靛仦閸ㄥ爼鏁嬮梺鍝ュ亼閸旀垵顫忓ú顏呭殥闁靛牆鎳忛悘浣圭節閳封偓閸曞灚鐤侀悗瑙勬礃閸旀瑩鐛惔銊﹀殟闁靛/鍐ㄧ疄濠电姴鐥夐弶搴撳亾閺囥埄鏁勯柛鈩冪憿閸嬫挸顫濋悙顒€顏�

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭淇婇妶鍛櫣缁炬儳娼¢弻鐔煎箚閻楀牜妫勭紒鎯у綖缁瑩寮诲☉鈶┾偓锕傚箣濠靛懐鍑瑰┑鐘愁問閸ㄩ亶骞愰幎钘夎摕闁挎繂鎲橀悢鍏兼優闂侇偅绋撴す鎶芥⒒娴i涓茬紓宥勭劍缁傚秹宕奸弴鐐舵憰闂佺粯鏌ㄩ崥瀣夐崼鐔虹闁瑰瓨绻傞懜褰掓煕閹惧啿鑸归柍瑙勫灴閹晛鈻庣仦鎴掑闂備胶枪椤戝棝骞戦崶褜娼栭柛婵嗗珔瑜斿畷鎯邦槾濞寸厧瀚板娲传閵夈儛锝夋煕閺冣偓濞茬喖鍨鹃弮鍫濈妞ゆ棁濮ゅ▍銏ゆ⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌涘┑鍕姤濠殿喗濞婇弻銈吤圭€n偅鐝曞銈庡亝濞叉﹢濡甸崟顖氱鐎广儱鐗嗛崢锟犳⒑瀹曞洨甯涙慨濠傤煼閸┾偓妞ゆ巻鍋撶紒鐘茬Ч瀹曟洟鏌嗗鍛枃闂婎偄娲︾粙鎴犲瑜版帗鈷戞い鎺嗗亾缂佸鏁婚幃锟犳偄閸忚偐鍘繝鐢靛仜閻忔繈宕濆顓滀簻闊浄绲芥禍浼存煛鐏炵ǹ澧查柟宄版噽閹叉挳宕熼銈庢殹闂備胶绮幐鍫曞磹濠靛钃熼柕濞炬櫆閸嬪棝鏌涚仦鍓р槈妞ゅ骏鎷�

- 闂傚倸鍊烽懗鍫曘€佹繝鍐彾闁割偁鍎辩粻鍨亜韫囨挻顥犲☉鎾崇Ч閺岀喖鎮滃鍡樼暦濡炪們鍎遍敃顏堝蓟瀹ュ浼犻柛鏇ㄥ亝濞堝弶绻濆▓鍨仩闁靛牊鎮傚濠氭偄閻戞ê鏋傞梺鍛婃处閸嬪嫯顤傞梻鍌欑閹诧繝宕洪崘顔肩;闁跨噦鎷� 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戙垺鍋ら柕濞у啫鐏婇梺缁樓归褏澹曟繝姘厱闁哄洢鍔岄弸鏂棵瑰⿰鍐Ш闁哄本鐩、鏇㈩敃閿濆洨鐛㈤梻浣虹帛鐢帡鏁冮妶澶婄厴闁硅揪闄勯崑鎰版煕濞嗗浚妲告繛鍜冪秮濮婅櫣鎷犻垾宕囦紙闂佺懓鍤栭幏锟� 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画濡炪倖鐗楃粙鎾汇€呴崣澶岀瘈濠电姴鍊绘晶娑㈡煕鎼淬垺灏板ǎ鍥э躬椤㈡稑鈹戦崱妤佸劒婵$偑鍊愰弲婊堟偂閿熺姷宓侀柡宥庡亐閸嬫挸鈽夊▎瀣窗缂備胶濮靛玻璺ㄦ閹烘柡鍋撻敐搴′簻闁诲繑鎸抽弻鈥崇暆鐎n剛袦婵犵鍓濋幃鍌涗繆閻戣棄唯妞ゆ棁宕电壕鑺ョ節閻㈤潧袨闁搞劌銈搁敐鐐村緞閹邦剛顔夐梺鎼炲劀鐏炶姤顓块梻浣圭湽閸ㄨ绔熸繝鍥ф瀬鐎广儱妫涚弧鈧繝鐢靛Т閸婂潡顢撳Δ鈧埞鎴︻敊鐠囨彃绁┑顔硷攻濡炶棄鐣烽妸锔剧瘈闁告洦鍋呭▓褰掓⒒娴g儤鍤€闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷

- 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭淇婇妶鍛櫣缁炬儳娼¢弻鐔煎箚閻楀牜妫勭紒鎯у綖缁瑩寮婚敐澶婎潊闁绘ê鍟块弳鍫ユ⒑缁嬫鍎嶉柛鏃€鍨垮濠氭晲婢跺﹥顥濋梺鍦规鎼佸汲閸儲鈷戦梻鍫熺⊕瀹告繈鏌涢悩宕囧⒌闁诡噯绻濋、鏇㈡晝閳ь剟鎮欐繝鍥ㄥ仯濡わ附瀵ч妴鍐磼閵娧冨付闁宠鍨块幃娆戞崉鏉炵増鐫忛梻浣芥〃缁€渚€鈥﹂悜鐣屽祦闁糕剝绋戦悙濠冦亜閹哄秶鍔嶆繛鍛灲濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�

- 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧蹇曠不妤e啯鐓冪憸婊堝礈濮橆厾鈹嶅┑鐘叉搐缁犳煡鏌熼柇锕€寮惧ù鐘櫊濮婃椽宕ㄦ繝鍌滅懖闁汇埄鍨界换婵嬫偘椤曗偓瀹曞崬顫濋崗澶光晠姊绘担鍛靛湱鎹㈤幇鐗堟櫇妞ゅ繐鐗嗛拑鐔兼煟閺傚灝鎮戞い銉ョ墛缁绘盯骞嬪┑鍡氬煘闂佸憡鎸稿畷顒勫煘閹达附鍋愭繛鍡楄嫰娴滈箖姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲ら~蹇涘传閸曟嚪鍥х倞鐟滃繑瀵奸崟顖涒拺闁告縿鍎辨牎闂佸憡姊瑰ú鐔煎灳閺冨牆绀冩い鏃囧Г濞呫垽姊虹捄銊ユ珢闁瑰嚖鎷�

- 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕鍦磽娴h偂鎴濃枍閻樺厖绻嗛柕鍫濆€告禍鎯ь渻閵堝骸浜濈紒璇茬墦閵嗕礁鈻庨幘鏉戔偓閿嬨亜閹哄棗浜鹃梺缁樼箖濠㈡﹢鍩為幋锔绘晩闁哄倶鍊撶欢鐢告⒑閸涘﹥灏扮紒瀣尵閸掓帡鏁愰崨顏呯€婚梺瑙勫劤椤曨參宕㈤柆宥嗏拺闁告繂瀚惂渚€鏌涢弴銊ュ闁告挾鏁诲缁樻媴閾忕懓绗¢梺鍦归…鐑藉箖閻戣棄鐓涢柛娑卞枛娴犳帒顪冮妶鍡樼5闁稿鎸鹃埀顒冾潐濞叉牜绱炴繝鍥モ偓浣糕枎閹炬潙鐧勬繝銏f硾椤戝棝鎮炬總鍛娾拻闁稿本鐟чˇ锕傛煙鐠囇呯瘈闁硅櫕绻冮妶锝夊礃閳轰椒缃曢梻浣告啞娓氭宕瑰畷鍥╃焼濠电姴娲﹂悡娑㈡煕閹扳晛濡垮褎娲熼弻锝夊Χ鎼粹剝鐝濋梺鍝勮閸旀垿骞冮妶澶婄<婵炴垶锕╂导锟�