山高谷深情更深(时代先锋)(图) | ||

|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年08月25日05:31 人民网-人民日报 | ||

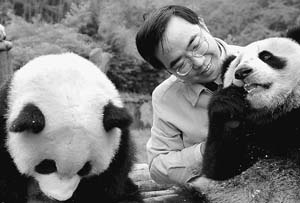

本报记者 刘裕国 8月,张和民格外忙碌,也格外兴奋。 作为国家林业局卧龙自然保护区管理局局长和中国保护大熊猫研究中心主任,他的确很忙:两岸同胞盼望已久的赠台大熊猫“选秀”活动在这里拉开序幕;相关的国际性研讨会在这里接连召开…… 为了大熊猫毅然回国 1983年,毕业于四川大学生物系的张和民自愿到了四川卧龙。但是,那里的自然条件是张和民和与他一同分配到保护区的大学生们没想到的。一场暴雨、一场大雪就能使卧龙多天与外面的世界绝缘,吃不上菜,也看不成病。上世纪80年代分到卧龙的110个大学生,只留下了6位。张和民也苦闷过、彷徨过,但他坚持住了。 1985年至1987年,全国第二次大熊猫普查工作全面展开,张和民身兼二职,既是调查队员,又是翻译。他们从岷山山系走到邛崃山系,3年间行程2万多公里,白天调查,晚上要将调查资料翻译成英文。这次调查表明,野外的大熊猫从70年代的近2000只下降到了1000只左右,形势非常严峻。 1987年,张和民被公派到美国爱达荷大学攻读野生动物与自然保护区管理硕士学位。1989年7月,张和民在美国一个野生动物管理学术会议上看到,美国科学家对他们国家大多数野生动物的情况了如指掌,而我们中国对最珍贵的大熊猫的研究却还存在很多空白。那年10月,张和民拿到了硕士学位。学校表示,张和民夫妇俩只需要填一张表格就能领到“绿卡”。但他婉拒了世界自然基金会继续为他提供资助,带着妻子回到了卧龙自然保护区,继续研究大熊猫。 像呵护孩子一样对待大熊猫 上世纪80年代,中国正与世界自然基金会合作研究大熊猫,中外专家的主要工作地点,是在海拔2500多米的“五一棚”野外观察站。 “五一棚”的冬天,气温只有零下20摄氏度。在密林中跟踪大熊猫,雪水在防寒服上融化,汗水打湿了内衣,防寒服就冻成了坚硬的铠甲。夏天,在潮湿的灌木丛中,旱蚂蟥、草虱子等吸血虫不断侵袭他们。“五一棚”条件虽苦,张和民却从中学到了许多,为他日后的野外工作奠定了坚实的基础。 “大熊猫就像孩子,你要像对待孩子那样爱护它。”这是张和民对工作人员提出的要求,他自己更是身体力行。有一次,张和民在研究中心教大熊猫英英爬树,在反复练习后,英英突然发毛了,回过头来照着他的左小腿狠狠地咬了一口,接着又是一口下去。当时,张和民完全可以用手中的培训棍打它,让它松口。但是他怎么也下不了手,舍不得打呀。张和民鲜血浸湿了裤腿,袜子嵌进了肉里,为此不得不在医院里躺了整整3个月。 攻克大熊猫繁殖的世界性难题 圈养大熊猫的繁殖是个世界性难题。“发情难、配种受孕难和育幼成活难”一直是困扰圈养大熊猫繁殖的三大难关。为攻克难关,张和民带领科研人员几乎是夜以继日地工作。熊猫生了双胞胎,它只带一个,另一个吃不上妈妈的初乳,免疫力低下,人工怎么喂养都活不长。张和民用摄像头时时监控熊猫妈妈,研究熊猫妈妈的习性,采取了科学可行的方法使双胞胎的成活率大大提高。 大熊猫繁殖总在春寒料峭季节。张和民和同事们站在墙头观察大熊猫的行为,常常一站就是好几个小时。大熊猫产仔了,他们更是整夜守候在幼仔身旁。遇上病重的熊猫幼仔,他们经常连续72个小时不离半步。经过艰苦努力,张和民和同事们在提高大熊猫繁育力的研究方面取得了重大突破,攻破了大熊猫繁育史上困扰几代科学家的难题。卧龙的中国保护大熊猫研究中心,从1991年至今共繁殖大熊猫51胎77仔,成活62仔,使圈养种群数量由80年代的10只发展到了今天的80多只,大熊猫幼仔的成活率连续5年达到了100%,卧龙圈养大熊猫种群成了世界上数量最多、最具活力的大熊猫种群。 《人民日报》 (2005年08月25日 第二版) | ||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 综合 > 正文 |

| |||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |