《深港书评》深度访谈系列之

>> 朱天心 <<

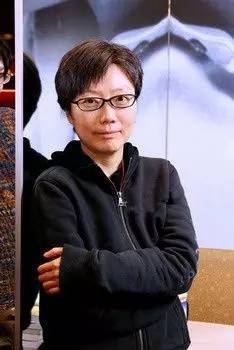

朱天心

逆行的风景

她是台湾文坛的朱家三姐妹之一,她曾主编《三三集刊》,推介了一大批台湾作家。朱天心看似温婉柔弱,内心却有一股子倔劲,在文学式微的当下,以一种无声的“声嘶力竭”状态,为文学“呐喊”。虽然她和同为作家的先生唐诺今年在香港书展的讲座上,都对文学抱有悲观的态度,但她的生活方式、她对写作的执着,更像是一面旗帜、一座灯塔,给了无数默默写作的人以勇气。

写作的人清苦,但夫妻俩信奉:“把生活的需要压得很低,自由度才会出现。”

写作已成为冷门之路,但朱天心却宁愿做一道逆行的风景。

▲朱天心

做一个背向读者的

写作者

侧

记

文 | 谢晨星

如果说哪位作家与香港书展的缘分最奇妙,在我看来,莫过于台湾作家朱天心,或者应该说是朱天心一家。一家三口都能作为香港书展名作家演讲的嘉宾,可能整个华语圈也就这么一户了。前年,女儿谢海盟与侯孝贤一起到香港书展讲《聂隐娘》的创作。

△侯孝贤与谢海盟

今年,朱天心与唐诺双双出现在香港书展上,太太朱天心在演讲室讲完,先生唐诺接着在这个演讲室讲。二人的演讲虽题目不同,但精神内核却大体一致,甚至是前面朱天心提出了问题,而后面唐诺紧接着就剖析了这个问题。更出奇一致的是,朱天心的演讲是念稿,唐诺的演讲更是念稿认真到头都不抬。这让人联想到,朱天心曾说,自己与唐诺的关系是妻不妻、夫不夫,更像是大学舍友一般。也不禁让我们遗憾,主办方若让他二人对谈,或许更有看头。

▲朱天心与唐诺

同样像大学舍友的,还有姐姐朱天文,朱天文和朱天心到现在还住在一起。如果把朱天文也算进一家的话,那么来过香港书展的就是一家四口了。

△朱氏三姐妹:朱天衣、朱天文、朱天心

其实,这不是朱天心第一次来,2009年,朱天心就曾以“呐喊”为题在香港书展演讲,为文学尽一份“言责”。如果再往前追溯的话,就是1995年,朱天文到书展做演讲嘉宾,朱天心就曾带着女儿谢海盟来“蹭”。她笑称,那年的时光很是惬意,算是揩了香港书展的油,想去哪儿去哪儿,9岁的谢海盟趴在酒店窗户上看启德机场的飞机起飞降落,而如今是还债的时候了。

与2009年相比,朱天心瘦了不少,以为是常年哮喘让她身体欠安,问过后才知,前几年是一直在服用激素药导致发胖,近年身体逐渐平顺,停用了药物,才逐渐消了肿回到健康的状态。

朱天心出生在文学世家,父亲朱西宁是著名的军中作家,母亲刘慕沙是台湾著名的日本文学翻译家,姐姐朱天文是著名编剧,妹妹朱天衣也是作家。朱家姐妹曾受教于胡兰成,又颇有张爱玲之风。朱天心17岁时写下的《击壤歌》曾经在台湾狂销30万册,惊艳文坛。

《击壤歌》

理想国·广西师范大学出版社

2016-6

回忆起最初的创作,朱天心说:“在我开始写作的15岁,以为‘映真’这两个字是文学创作的最高要诣。我把自己当作一面镜子,时时刻刻擦拭得亮堂堂的不惹尘埃,力求身处在此时此境,一点也不扭曲、不拣择地反映出来。或者说不只是镜子,应该是个监视器,不带主观,也不下判断,不删减、不回避地记录所有眼下之事,有意义没意义的,喜欢不喜欢的,全都把它不保留地记录下来。”

很快,她就发现,这样的创作态度是行不通的。一来,作为一个文学读者的读龄,远远长于写作的眼界,所以难免会有眼高手低的感慨;再者,她强烈敏感的爱憎,以及已然成形的价值信念,不可能让她只做一面照单全收的好镜子、好监视器。怎么办?朱天心说:“我已经成了没有办法映真的放大镜,甚至显微镜,那就老老实实地赡养自己的夸大、扭曲和敷衍吧。而支撑我的,无非是一些很素朴的价值信念,好比正直、诚实、英勇、慷慨,听来很像童子军的守则,但确实是这些在支撑着我。我从了不起的作家的身影和作品中,没有间断地一直得到这样的支撑。”

但她也随之讲到,她跟唐诺的共识,瓦砾时代未尝不好,“在文学这样箫条的年代里,也许会让很多三心二意、另有他想的人离开吧,这行可能很难满足你的欲望。也许留下的会是最纯粹的。”

朱家全家福,依次是朱天文、刘慕沙(母亲)、

朱天衣、朱西宁(父亲)、朱天心。

这些年,朱天心的产量并不高,很多年才会出一本书,很多时间都用来阅读,她说,“我大量地阅读一是为了自己的写作,丰富自己的土壤,另外是为了要避开雷区。因为不想重复别人也不想重复自己,所以我现在作品产量会这么小。”

如今,年轻人都只关注同辈的生活,文学已不是生活的基本事实。尤其在朱天心眼里,台湾现在是处在一个不想大问题、不想大价值的时候,所以很自然,对文字的需要是第一个应该抛弃的。

“大家从此专心小确幸吧,开开心心地,不要让那些无意义的思考来干扰自己。”因为这种普遍的心态,朱天心已经厌倦了去阐释文学的价值和作用,

我很难给出比较好的答案。到后来我会习惯列出负面列表,如果没有了文学会怎么样?没有文学,我们照样活得下去,可是大概我们会比较笨一点,比较保守一点,比较没有想象力一点。我们大概会觉得眼下的这个非常强大又干巴巴、很没意思的世界就是你唯一的世界。好像在文学里,你会知道不必如此,你人可以更好一点,更勇敢一点,对别人更慷慨一点,更宽容一点。而不同于眼下看到的今天的这些人。”

无论如何,一路走来,从《击壤歌》到《想我眷村的兄弟们》到《古都》再到《三十三年梦》,朱天心还坚持做一个背向读者的写作者。

《想我眷村的兄弟们》

上海译文出版社

2012-1

《古都》

上海译文出版社

2011-12

她说:“既然世上有这么多条路,有这么多人在走,总要有一两个人会逆向走,或者是手插在口袋,很悠闲地在看。我觉得这个风景好迷人,好吸引我,可能作家就是这样一个风景的存在。世界这么大,应该容得下一两个逆向的人。”

朱天心:

要交待真实的人生,

所以写了《三十三年梦》

Q | 谢晨星 A | 朱天心

2015年,朱天心的《三十三年梦》在台湾出版,虽然是散文集,但在台湾激起了不小的波澜,因为她在书中揭露了不少文坛中人的真面目。她的心直笔快让许多人不解,为何将真相血淋淋地撕开?

日前,《三十三年梦》简体中文版出版,借着朱天心参加今年香港书展的机会,晶报记者对她进行了专访。听她一桩桩一件件地解说下来,就能理解她对于写作、对于人生和处世的执拗,就像她自己说自己,“我就像《国王的新衣》里的小孩,非要跑出来说国王没有穿衣服。”而《三十三年梦》于她,则是交代真实的人生必须要做的。

《三十三年梦》

理想国·学林出版社

2017年7月

1

Q:《三十三年梦》这个回忆录终于出了简体中文版,能不能谈谈您的创作初衷以及怎样选择这个时间节点?

A:回答这个问题,需要先说两件事。一件是我多年来一直想写一本长篇小说,本来是想写我在台湾的30年,可不经意间就过了40年、50年,在这样的情况下写了几个篇章,但我自己知道没有写成功。因为我犯了写作者最不该犯的,连初学者也未必会犯的错误。就是我会忍不住把我一肚子的意见、把我想说的话都塞进了所写的人物里了。可书中的人都还没活过来,我就把他当成了傀儡,实在太急迫了些,使得小说呈现的效果是非常失败的。所以,我索性就先写一本有关个人记忆的书,把这些偏执、偏见都料理好,我再来心平气和地面对一个长篇。

另外,这本书也是在回答胡兰成的问题。胡兰成是我的老师,我在写《击穰歌》的时候,他也非常喜欢。可我始终不知道,当时已70岁高龄的他喜欢《击壤歌》什么。我想连我这个年纪的人,看十几岁小孩写的东西都会觉得好幼稚,觉得好不知天高地厚啊。可终归胡兰成很喜欢,并且提醒我说:“在那个年纪是像大观园一样无忧无虑的《红楼梦》前八十回,将来你要怎样写你的后四十回?你的好朋友,这些女孩子家将来一定会结婚生子、入社会,变成很平常的人,那你将来要怎样面对这个现实?”

当时他的这个提醒我是很嫌弃的,我会觉得我才十七八岁,大观园都还没有玩完,你怎么在跟我讲走出大观园该做什么?但我记着他提出的这个问题,即便是自己不喜欢他这么问,我也觉得现在是该回答他的“后四十回”的时候了。

△朱天文、朱天心姐妹与老师胡兰成合影。

Q:梁文道形容您是一路在抛弃自己的东西。我们知道您在北一女中时期就已经因《击壤歌》而成名,到上世纪八九十年代的《眷村兄弟》《古都》转向对公共议题的反思。那您自己怎样理解在写作上的这些转变?

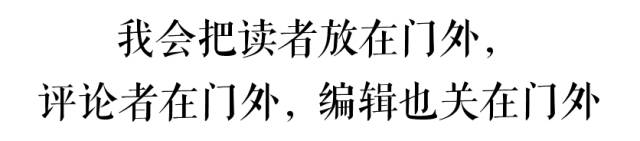

A:我觉得很正常。因为到三十几岁,你不可能再像十几岁时的孩子一样天真,对未来的世界是自由自在地且十分浪漫地构想。倒过来说,要是我三四十几岁时还活得像十五六岁的话,那就太不长进了。所以我觉得我只是忠于自己人生的成长,中年、初老,然后把我看到的,把我身边所有的变化认真忠实地反映出来,完全不会去考虑读者能不能接受,读者愿不愿意再继续跟你走。

我作为读者,也曾有喜欢的作家,看他们一步一步走向光之所在后,就不愿意再继续跟下去了。所以我自己在创作的时候,也不太可能像一个好的球员,或是一个体操选手那样,在极力表演的同时还可以分神跳出来评论自己。我觉得能够专心地把握你的初衷、把握初心到底是要做什么就可以了。因为创作之心是很微妙的,是一团很小的火,一阵风就可以吹熄它,能够掌握已经很不容易了。所以真的在写的时候,我会把读者放在门外,评论者也在门外,编辑也关在门外。大概是这样吧。

Q:这种初心是不是指作家对于介入社会现实的使命感?

A:使命感不是因为写作才会有的,就算我不是一位作家,我对人生的态度也将如此,而不是颠倒过来。

△朱天心

2

Q:《三十三年梦》出版以后,激起了一些讨论,印象比较深的是有读者说:“看了以后觉得朱天心真的好会骂人。”您怎么看这个评价?

A:我觉得这不应该叫“骂”吧。我有一些朋友,私底下会互相攻击,可当面还是称兄道弟的,我很讨厌这样子人前人后分裂的人,我不要做这样的人,就得率先做个榜样,所以我会在书里面完全不保留。

当然,我也觉得自己在这上面不够世故,像《国王的新衣》里的小孩吧,但就是觉得好奇怪,为什么明摆的事实,当面说却都是:“啊,国王好漂亮,好棒好棒,穿这个新衣好美丽。”那我大概是很白目的(台湾话,意思是不识相)跑出来说“国王没有穿新衣啊。”就惹得一片嘘声,可能是这样子吧。

△朱天心与女儿谢海盟

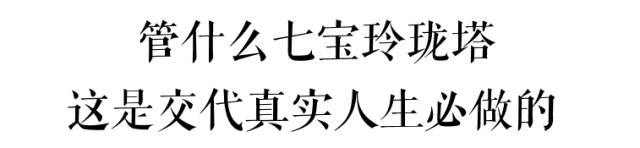

Q:《三十三年梦》里面非常真诚地交代了很多您的人生经历,跟女儿谢海盟、老师胡兰成等之间的关系。为什么要把如此真的生活写进去?

A:我通常听到的回应,老朋友也好,读者也好,都是说《击壤歌》写得像个七宝玲珑塔,怎么会写出《三十三年梦》来,亲手把七宝玲珑塔毁掉,很不能接受我如此诚实地把生活里的种种、人世里的杂乱都写出来,既不美又缺乏想象。

还记得几年前,当张爱玲的《小团圆》《雷峰塔》出来的时候,张迷们一片掩面不愿闻,他们觉得,前半生的七宝玲珑塔为什么要这样毁掉?可是我读这两部作品的时候,完全不是这样的感觉。尽管我在三四十岁左右时,几乎不再看张爱玲的文章了,因为看的时候真的是会觉得:她是一个小鬼。后来我也成长了,人生阅历多了后就会发现,她的很多世故腔是用非常高超的文字概括的,可在骨子里,她就是一个小女生。

Q:但《小团圆》还是改变了你。

A:是的。到了《雷峰塔》和《小团圆》的时候,我看完很动容。会觉得说,她真是一个负责任的作家。打个比方说,因为我自己的工作是动物保护,我们动保会讲,你要是还坚持吃肉的话,请你好好地吃它。或者是养它的时候不要让它太受苦,死的时候不要让它受折磨……不要像现在有一些美食家那样,一整条鱼只吃脸颊肉,然后整条鱼丢掉当饲料。或是一头牛,只吃那块里脊,其他也都当饲料或是当垃圾。要像以前的印第安人,每次吃都还要祈祷,如果非要杀生,就要从头到尾都用尽。

为什么会想到张爱玲的小说?因为张爱玲在她25岁之前的作品,就已经把脸颊肉和里脊都割给了我们,把最好吃最好看的都提前奉上。可随着年纪的增长,张爱玲会觉得美好的事物并非人生的真实状态,所以她把最精彩的一段取走了,把曾经弃之,或不那么精彩的真实的部分全部和盘托出。如此,也给了我很大的勇气,让我很感动。当我自己面对三十三年的时候,哪管别人觉得有没有把自己的七宝玲珑塔砸掉,这是我交代真实的人生必须要做的。

△张爱玲

Q:当年的《三三集刊》的作者慢慢进入到大陆视野里,例如蒋晓云、仙枝等这些年都在大陆出了书。想知道她们的现状如何?你们之间的交往情况又是怎样的?

A:这些人中,蒋晓云是比较特殊的例子,她是不大跟我们一起的,她的个性就是独来独往。当她还是我父亲的学生时,父亲读到她的文章后就有“惊为天人”的赞叹,父亲说,看她写的东西完全是一个小张爱玲。可是后来才知道,她那时候完全没有看过张爱玲的小说(笑)。她性子很拗吧,人家说她写得像张爱玲,她就偏不看张爱玲。中间这二三十年她在国外结婚生子,我们就没有什么联系了。

△蒋晓云

我认识钟晓阳的时候,她才16岁,我20岁,可这么多年过去了,不管是她到台湾或是我到香港,我们加起来说过的话不会超过一百句吧。因为钟晓阳就是像王菲一样,完全不爱说话的那种人。

有位电台的朋友还说过,访问钟晓阳真难,好比讲了一堆要引她的话后,主持人问她:“晓阳是不是?是这样子吗?”晓阳竟然在电台里只点点头,这谁看得到呀。连说一声“是”或“对,你说的我都同意”都没有。所以大概很多写东西的人就是一个人惯了,尽管我们是很好的朋友,但看对方的作品就好,不用朝朝暮暮,看她的作品就会知道她是什么状态,她在关切什么,她日子过得好不好。我跟蒋晓云大概也是这样的状态。

△钟晓阳

3

Q:每个作家都会出现写不出来或不想写的瓶颈期,您是否也有这样的经历,最后又是什么赋予您不写的自由?

A:常常会有这种经历。因为我不愿意“炒冷饭”去写熟悉的东西,希望每一刻都能跨进一个陌生的领域。因此,我通常不会把出版社以及读者的期待当成第一要务。我还是会觉得,我很珍惜写这本书和这个题材的初衷。无论写得好或是不好,或是某种程度能不能达到你的初心,但只要开始写了,对于这种初心追求,就起码要做到八成或九成吧。所以我还是会为自己争取这样一个自由空间。

Q:如何看待写作的瓶颈呢?

A:瓶颈期是有各种情况的吧,有些是技术性的,我曾经写过解剖尸体,要去问问法医或者医生朋友。那时候大家还没有网络搜索,就得去问一个专业的人,这一刀下去到底是横开还是竖开还是Y字型,要拿些什么工具,心肺等内脏的位置在哪里,这些你如果不知道,小说写到这个地方就会停顿,但这种技术性的问题是可以立即克服的。

有些是人生的困境,可能你自己阅历还不够,你无法想象你要写的这个人他碰到这样的一个状况应该是个怎么样的反应。遇到这样的情况时,我会把这个人物摆一阵子,摆到问题迎刃而解的时候。可能也是你经过了一段时间,你的阅历也长过你笔下的人物后,自然就过关了。但重点就是你不能揠苗助长,它还没有开花你就不能强求,就算天天盯着,时间没到也是没有用的。

Q:您在2009年的香港书展上曾经以“呐喊”为题,叹息文学现状。如今还是这么想吗?

A:其实,作家之于社会,之于当代的角色是要负起责任的。很不幸的是,到现在我的悲观程度依然。只是我觉得那个风景很不好看,就像挪威画家爱德华·蒙克的《呐喊》里画的,像一个疯女人。

△朱天文在香港书展。左为2009年,右为今年。

4

Q:现在有很多作家都参与到影视剧的创作,或者有别的营生渠道,您是否还是依靠写作维生呢?在现在文学式微的状态下,您的生活情况如何?

A:其实我只能说,我现在的生活过得大概跟大学毕业时差不多。平时出门不开车,只选择步行或坐地铁,只有当你需求度低的时候,你的自由就大了。我记得孩子还很小的时候,我一个月只靠一万多台币生活。我的朋友、远流的总编辑詹宏志当时正在换工作,他太太就跟我讲,说她先生必须要选三十万月薪的工作才能支付他们所有的开销。而我听后的第一个感觉不是羡慕,而是,天啊,我千万不要把日子过成这样(笑)。

这件事让我收获了很大的心理暗示,我当时就想,我一定不能把自己的生活过到必须得去做很多很多的事才能够去维持的状态。因为一个人的欲望高了,就必须得去做好多好多的事来填补欲望。我的另一位朋友就常喊穷,喊辛苦,他太太一个月要花三五十万都还不够用,这人不穷才有鬼了,赚得再多,大概也很难填满这个洞。

说起写书是否能养活自己的问题,非常诚实地告诉你,我这几年都是靠大陆的版税在生活,因为台湾的图书市场萎缩得很厉害,大陆这边的人还是相对多,阅读的人口比例也高。

朱天心

Q:之前听说出版社邀请您开通微博,您是拒绝的,是否对新媒体不感兴趣?

A:我觉得是台湾市场太小吧,这一方面的经济规模不够大,所以投注在这上头的没有像大陆这么活跃。而且我觉得作家终归是生产内容的那一端。也许有人是会愿意被这个形式给拉动,不管是产量增加,还是说尝试其他不同的形式。可是我本来就是一个生产量很少的人,对自我要求是不愿意重复别人也不愿意重复自己。所以在这个情形下,无论这个管道和工具多便利,好像于我都不是那回事。也许有些作家是很愿意随着新载体的不同而去调整自己的脚步的,但我是一个非常不灵活的人,我还是会在静静地做着自己几十年来在做的事情。

朱天心其它作品

《猎人们》

新星出版社

2012-9

《初夏荷花时期的爱情》

上海人民出版社

2014年6月

《二十二岁之前》

上海译文出版社

2012-1

你要决定写作,就要终身侍奉它

朱天心将现今文学视为一片“瓦砾”,渗透着当代写作者对于文学现状的无力感。她的先生唐诺则与她同样悲观,在香港书展上,唐诺以“文学书写做为一种职业”为题,更深入解析了写作者这种尴尬处境的缘由。而唐诺的姿态则比朱天心更为决绝,他作为一个过来人,甚至奉劝年轻读者不要轻易走上从事文学这条道路。朱天心和唐诺,二人虽演讲内容不同,但字字慨叹,没有一句不是忠告:“将写作,特别是文学写作作为一种职业何其难。”

唐诺直言文学书写者最早在贵族或者平民眼中就是一个“闲人”。时间往后,当文学书写不再被任何阶级(贵族,皇帝,或者只是爱听故事的老百姓)豢养,当它获得了自由,可以写豢养者不爱听的内容。这也意味着写作内容的平民化,作家不只是贵族(如托尔斯泰,陀思妥耶夫斯基),同样可以是果戈里与契科夫这样的出身低微的平民。当平民阶层开始写作的时候,本来不为人了解的底层生活被照亮,也就是巴赫金谈到的“第二个世界”——下沉的,庶民的世界,这才有了文学书写的大扩张。

这时,摆在书写者面前的第一个困难就是经济问题。唐诺指出,一方面,书写者的收入部分取决于书的畅销与否,而市场却是一个最大公约数,群众只能接受最平庸的书籍。因此,在一定程度上,优秀的书写者必须背过群众,“你要想着与太多人说话,就势必会走向交浅无法言深的地步。”这就是朱天心所说的,只能把读者、编辑关在门外。

另外一方面,当生活的舒适追求与写作所要求的自由发生冲突时,写作者可能得抽出一部分精力应付,比如养家糊口。而什么时候生活才能足够供养书写,这是个太难回答的问题。唐诺进一步直言“许多优秀的书写者放弃书写并不是志向的丧失,而是生活本身的磨钝。”

于是,朱天心和唐诺一直过着不被物质裹挟的生活。在唐诺看来,一般情况下,贫困者的写作总是深刻与广阔于富裕者。富裕者或贵族也能够写出精致的伟大的作品,但贫困者更真。具体到个体上时,当一个人贫穷,他就不得不打开所有细胞和觉知去思考,他把所有器官都张开来获取信息,他要自保要突围,当然会呈现出最糟糕和最恶劣的部分,但同样也会激发出最好与最深刻的东西。与此同时,贫穷的文学修饰度比较弱,更为直接与准确。

那么,当文学书写作为一种职业时究竟是什么呢?唐诺引用了马克斯·韦伯在《学术作为一种志业》中的话,把文学书写比作生命里头的一尊魔神。唐诺说,这尊神像一点都不慈悲,他冷酷无情,看着书写者不断努力不断失败,却没有一丝宽宥与鼓励。他要你供奉,却不给你预期的福佑。你要决定写作,就要终身侍奉它。这恐怕才是文学书写的真相。

(文 | 罗婉)

编辑 | 罗婉

深港是起点 书评是风帆

这里是《深港书评》

【本文来自微信公众号“晶报”】