中部崛起看长沙(组图) | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| http://www.sina.com.cn 2005年08月03日02:45 星辰在线-长沙晚报 | |||||||||||||||||

|

编者按 当前,市委、市政府正在集中全市人民智慧,认真谋划长沙“十一五”发展蓝图。长沙市人民政府研究室最近在收集整理大量数据的基础上,从区域竞争、经济质量、产业结构、投资结构、消费结构、经济外向度、城市化水平和文化发展等八个方面,分析长沙在中部崛起和经济社会发展中的优势与不足,全面解剖长沙经济发展结构及其特征,并深入探究了进一步加快长沙经济发展的相关对策。本报今日进行特别报道,对长沙“十一五”期间保持经济社会持续、健康、快速增长的动力源泉和对策进行初步分析。

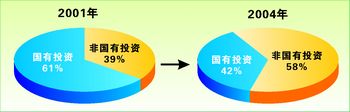

动力长沙 ——长沙经济保持持续增长态势动力解析 动力之一:区域发展竞争优势 长沙经济增长速度在全国省会城市中处于中等偏上水平,在中部地区位居前列 在城市区域经济发展新一轮竞争中,长沙经济目前进入了高速发展期。2002年GDP增长速度达12.7%,在省会城市中排名第18位;2003年增速为14%,排名第12位,比全国省会城市发展平均速度高0.1个百分点;2004年增速达到14.8%,排名第14位,连续三年GDP总量及增长总体上保持了中等发展水平。 长沙经济增长在中部地区省会城市中具有一定的比较优势。 动力之二:经济运行质量优势 长沙经济运行质量保持较高水平,财政税收与人民收入同步提升,城市居民收入领先中西部 市政府研究室主要负责人在接受记者采访时认为,从经济制度指标上看,长沙所有制结构合理,不同所有制经济协调发展,尤其是非公有制经济迅速发展。这是长沙“十一五”期间加快发展的“撒手锏”之一。 2004年,长沙非公有制企业完成规模以上工业增加值所占比重上升到44.37%,增幅明显高于国有企业增长水平;非公有经济税收在全市地方税收中所占的比重,由2000年的32%大幅增加到2004年的51%,上升19个百分点;非国有投资比重提升到58.4%。这说明,长沙经济制度为经济富有效益的运行提供了有力的支撑。 从长沙经济资源指标分析,在人力资源质量及使用指标上,长沙每万人大学生17名,居全国省会城市首位;熟练工人获得便利性和高级人才获得便利性,分别位居全国200多座城市的第11位、第13位,在中部地区城市中位居第2位;劳动就业率和劳动力市场景气指数分别达到79.2%和91%,在中部地区居第一位。在技术资源指标上,长沙科技与产业的结合度较高,科技成果的转化率达到60%,在全国保持了相对较高的水平。 长沙工业经济发展的最大“亮点”,是十大标志性工程企业的成长、壮大。通过近3年的建设与发展,长沙工业十大标志性工程龙头企业迅速崛起,企业技术改造投资持续大幅增加,3年共完成技术改造投资97.97亿元,年均递增55.6%。企业规模持续壮大,标志性工程企业个数占规模工业总数不足3%,却实现工业增加值155.1亿元,总量占全市规模工业62%。其中大中型企业完成工业增加值150.42亿元,占标志工程总体规模的比重达96.98%,是我市标志性工程企业的绝对主导。 动力之三:产业结构优势 长沙经济发展总体进入工业化中级阶段的起始时期,产业结构变化度较大 长沙产业结构变化有3个明显的特征:一是长沙第一产业比重整体趋势上不断下降,从原来的33.3%下降到2004年的9.3%;二是第三产业持续高位增长,2004年第三产业增加值达到525.98亿元,占经济总量的比重上升到46.3%,对GDP增长的贡献率达到37.4%;三是第二产业特别是工业高成长性态势明显。从2000年起,连续五年工业平均增长速度达到16.68%,其中仅2004年所占比重就增长3.5个百分点,基本与第三产业接近。三次产业排序由原来的“二、一、三”排序,发展为“三、二、一”的排序。 经济分析专家通过对长沙主导产业内部结构的分析,认为自实施“兴工强市”战略以来,长沙工业加速度发展趋向明显。2000年到2004年的几年中,年均增长16.68%,跨越1000亿元台阶。从现行产业内部结构分析,我市工业结构的布局较为合理,是中南地区工业经济发展最具潜力的地区之一。 动力之四:投资增长优势 投资高位增长,成为拉动长沙经济发展的主要支撑,以市场为主、产业为主的多元投入机制初步形成 在投资拉动的刺激下,各城市的固定资产投资高位增长趋向明显。长沙的全社会固定资产总额及投资增长速度一路居高,从2001年开始,4年中持续保持较为领先的水平。2004年全市固定资产投资总额668.09亿元,在全国26个省会城市中排名第8位,增长速度排名第6位;在中部地区主要城市中投资总额和增长速度分别排名第2和第4位。 这说明,长沙投资在区域经济发展中具有一定的比较优势。长沙固定资产投资快速增长,对经济增长起到了重要支撑作用。投资需求拉动GDP增长比率从2002年的6.98个百分点提高到2004年的9.6个百分点,对GDP的贡献率则提高到2004年的64.9%。从投资来源构成看,非国有投资主体地位日益突出,非国有投资增长速度明显高于国有投资增长速度,在全社会固定资产投资中所占份额越来越大(见图一)。 图一:长沙固定资产投资来源结构变化情况

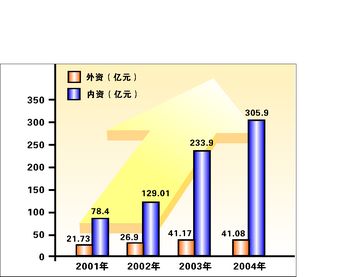

居民的消费结构正从生存型向发展型、享受型转变,消费结构升级将促进经济结构和社会结构的转变。 近些年来,由于长沙经济的持续、快速发展,长沙城乡居民收入开始大幅增长,2004年长沙城镇居民可支配收入增长到11021元,农民人均纯收入增长到4315元。收入的大幅增长带动了全市城乡居民消费水平的高速增长,使长沙的消费水平保持了较高水平。 从纵向看,4年中全市居民平均消费水平年均递增7.18%,由4237元增长到5832元。其中,农业居民生活消费支出由2868元增长到3646元,年均递增9.08%;城市居民消费水平由7051元增加到9032元,年均递增6.48%。横向比较,长沙居民消费水平位居全国前列,2004年在全国35个省会、中心城市中位居第8位,比中部省会城市最低的南昌市高出54.02%,比次高的武汉市也高出15.89%。 根据消费经济学和国际经验,人均GDP达1000美元~3000美元为居民消费结构发生转变的临界点。2004年,长沙人均GDP超过2000美元。经济的发展将触发消费的结构升级,人们的消费方式由生存型向发展型、享受型转变。从全市消费结构看,消费需求处于快速升级阶段,生存性消费减少,用于发展和享受的消费增加。 动力之六:外资增长优势 外资利用和外经外贸的快速发展,为本地带来先进的技术和管理方法,经济发展外向度正不断扩大 从2001年起至今,是长沙招商引资工作发展最快的时期(见图二),全市直接利用外资累计达17.52亿美元,占全省1/3强;新批外资项目456个;先后有58家世界500强企业来长投资或设立办事机构(直接投资的20家)。 从外资构成、投向和效益来分析,香港、日本、韩国、欧盟等国家和地区是长沙外资的主要来源。从资金投向看,2000年以来,长沙外资主要投向制造业、房地产业和批发零售业等产业。其中近3年外资投向制造业的比重逐年下降,共下降12个百分点;而投向房地产业的比重逐年上升,3年中所占比重翻了一番。从外来投资效益看,外来资金对长沙增加建设投入、优化产业结构、加快城市化进程、增加财税收入、扩大就业等方面产生了重大深远影响。据初步统计,2002年至2004年的3年中,各年度利用外来投资分别相当于同期全社会固定资产投资的43.1%、55.7%和52.0%;直接提供就业岗位14万个,累计实现主营业务收入540.7亿元,上缴涉外税金45.8亿元。与此同时,外商投资带来的先进技术和管理方法,为企业发展提供了有效的借鉴,促进了支柱产业和龙头企业的发展。 图二:2001—2004年长沙利用外资情况(单位:亿元)

长沙已进入城市化中级阶段的高速发展期,城市规模继续扩大、品位迅速提升,搭建了经济发展新平台 2001-2004年是长沙城市化快速发展和整体上升期。城区面积拓展70平方公里,市区人口由143万人增加到202.5万人,城市绿化率上升到32.5%,空气质量优良率由47%提升到近70%。前两年城市化率每年上升1.5个百分点,近两年则每年上升2个以上百分点,由2001年的44.7%上升到2004年的51.19%。长沙城市化已进入中级阶段的高速发展期。 城市化推动经济社会发展的作用,突出体现在3个方面:首先,拉动了投资的快速增长。2001年至2004年,长沙城市建设投入800亿元,为前10年投入总和的2倍,占全社会固定资产投资累计达1805.4亿元的44.31%。其次,推动了第三产业发展。2002年长沙城乡消费差距人均5298元,2004年长沙城乡居民消费差距人均2840元。据此分析,2001年以来,长沙由于城市化人口增加消费支出超过80亿元,而消费对经济增长产生的乘数效应则更大。第三,带动了城乡共同富裕、共同发展。近些年我市城市化使近60万名农民变成市民,按目前全市城乡年收入7000元的差距推算,农民每年增加收入40亿元。同时,城市化使大量农民从农业转向二、三产业,比较收益大为增加。 动力之八:文化发展优势 文化产业迅速崛起,构成长沙经济发展和竞争动力的独特魅力 近年来,在全国城市经济发展中,一个引人注目的现象就是长沙文化产业的异军突起。长沙文化发展氛围独特,首先表现为长沙文化底蕴厚重、传承深远,地域文化特色明显。 通俗文化成为长沙文化发展的主流,是长沙文化产业的又一鲜明特色。通俗文化满足了市民和大众需求,洋溢着浓郁的现代文化气息。以“琴岛歌厅”等为代表的歌厅演艺场所上座率90%以上,在全国形成了“长沙歌厅文化”现象,并以其独特的魅力走遍大江南北。此外,以“农家乐”为代表的市民休闲文化和以群众自娱自乐、自发形成的广场文化、社区文化,对市民思想和文化影响深远。 此外,长沙媒体之间强大的挤压力对文化发展产生提升效应。文学湘军、出版湘军、影视湘军蜚声全国,尤其是湖南广电传媒集团领跑全国各省,在国内具有较大的影响力,同样对长沙文化发展产生巨大影响,一方面给长沙文化产业发展带来巨大的冲击,另一方面也刺激了它的发展,以长沙晚报、长沙电视新闻频道、女性频道等为龙头的主流媒体在激烈的竞争中雄踞一方,不断丰富了人民群众的精神文化生活,增强了长沙的文化氛围。

活力长沙 —“十一五”期间长沙率先崛起的对策探析 中部崛起,群雄逐鹿。太原、郑州、合肥、武汉、南昌、长沙6个中部省会城市,在新的发展机遇面前,个个奋勇争先,竞相发展。如何在新一轮城市竞争中,长沙经济继续充满活力、保持领先趋势? 市人民政府研究室主要负责人昨日在接受记者采访时指出,当前经济发展对经济增长提出了一个突出要求,就是要进一步优化经济结构,提高经济素质,实现经济增长由数量型向质量型转变。根据自身比较优势,主动调整经济结构,创造经济增长新优势与新活力,提高经济增长质量,才能在竞争中掌握发展的先机。 对策一:突出发展城市经济,实现经济发展水平的新突破 在发展城市群中,突出长沙作为省会城市的牵引作用。构建长株潭城市群,是湖南城市经济崛起的关键所在。而增强长株潭城市群竞争力,必须发挥长沙“优势地区优先发展”的牵引作用,发挥长沙作为省会城市的要素集聚极化效应和扩散辐射效应,提高其对流、传导和牵引能力。 要在发展城市圈中突出核心城市的辐射作用。长沙作为湖南的省会城市,既要发挥“一点一线”的战略作用,又要在更大范围内进行城市空间规划和布局,打造环省会城市一小时经济圈。即以高速公路一小时车程为半径,以长沙市为中心圈层,辐射株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、娄底、衡阳等周边城市,通过“7+1”组合,产生“大于8”的效应,真正使长沙的核心功能和辐射作用从“点”的发挥向“面”的扩展上延伸。 对策二:优化产业结构,实现工业经济发展的新突破 突出工业化在经济发展中的主导地位。工业是三次产业互动的核心和联结点,举全市之力加快工业经济的发展,力争2010年全市全部工业总产值、增加值分别达到2800亿元、850亿元,年均增长18%、16%;其中规模工业总产值、增加值分别达到2200亿元、750亿元,年均增长20%左右;将二产业结构比重、对经济增长的贡献率都调整到50%以上,产业比重回归为“二、三、一”序列。 扶持壮大支柱产业。加大对工程机械、汽车、家电三大优势产业,以及电子信息、新材料、生物医药三大新兴产业和十大标志性工程的扶持力度,改造提升烟草食品、建材、纺织服装、花炮等四大传统产业,形成三类产业竞相发展提升的新格局。到2010年,扶持年产值过200亿元的企业1~2家,年产值过100亿元的企业3~5家,年产值过50亿元的企业10家,并培育一批年产值20亿元和10亿元的企业,力争培育更多的国内500强,打造跨国公司。 实施“名牌战略”,每年培育几个品牌,力争经过10年左右的努力,形成一批在国内外市场具有较高知名度的拳头产品。大力培育产业集群,优先发展产业关联效应强的优势产业,在国内具有竞争优势的行业,发展一批具备综合竞争实力的特色产业集群。 对策三:坚持速度与效益的统一,实现经济增长质量的新突破 提高非公有制经济占国民经济总量的比重。长沙与东部沿海地区存在差距,在很大程度上反映为民营经济的差距。各级政府要关注国家产业政策,结合本地实际,合理引导民营企业的发展,激活民间资金加大固定资产投资规模。 提高技术创新对国民经济增长的贡献率。要确立高新技术产业的主体地位,充分发挥高新技术产业园区的主要载体和孵化器功能,对外技术合作与交流,突出发展电子信息产业、新型材料产业和生物医药产业。 提高外资企业产出效益占政策性投入比重。长沙作为内陆城市,只有加大开放力度,才会缩小与发达城市的差距。要进一步提高外资利用率,提高涉外税、新增就业岗位等经济社会效益产出。突出第二产业的外资引进,提高产出效益。以大项目引进大企业,把引进有实力、规模大、科技含量高、带动力强的工业性、税源性外资项目作为招商引资的重中之重,形成新的重要经济增长点和税源增长点。 对策四:加大对外开放与合作,实现流量经济的新突破 集中力量发展大产业、大项目、大企业。长沙发展流量经济,要以“流入”为主,通过大项目、大产业、大企业的流入集聚,达到一定规模的流量后形成辐射效应。立足优势引大引强。把眼光聚集到世界500强、跨国公司、金融财团、国内外大型企业集团和上市公司,有针对性地引进战略投资者,大力吸引跨国公司将地区总部、研发中心、采购中心、销售中心设在长沙,使更多的世界500强和国内500强落户长沙。加强对德日韩等国和粤港澳、上海、江浙以及邻近的大城市招商。 扩大和深化区域合作助推“长沙崛起”。流量经济的发展壮大,关键在于加强区域合作。要充分利用“中部崛起”的战略机遇和宏观政策,优化与泛珠三角、长三角以及京津塘等经济圈的合作。充分利用广阔的市场、充足的劳力、丰富的资源,突出投资生产型合作,鼓励合作区域把资金、技术、人才等各种资源融入长沙,促进产业和企业对长沙的投资与合作,实现互补、共赢。 对策五:提高城市竞争力,实现“软实力”提升的新突破 长沙要大力发展经济,必须改善经济发展的环境,着力构建“和谐长沙”,营造良好的经济发展条件。 着力建设“诚信长沙”,优化商务环境。各级政府要强化政府信用意识,加强依法行政,全面提升政府决策信用、法治信用、服务信用和管理信用,树立信用政府形象。建立社会对企业信用的约束机制,促进企业内部信用管理工作的规范化、制度化,全面改善企业信用状况,推进个人信用管理,并通过个人信用产品的开发、推广和创新,引导人们运用信用产品,为参与经济活动服务。 加大开放与竞争力度,降低商务成本。更加开放长沙的各个领域和产业部门,使劳动力等生产要素的市场化流动更加频繁,使用更加合理、有效,通过市场化的流动自发抑制、降低商务成本。 长沙市人民政府研究室供稿(来源:长沙晚报)

| |||||||||||||||||

| 新浪首页 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文 |

| ||||||||||

| ||||

|

新闻中心意见反馈留言板 电话:010-82612286 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 |