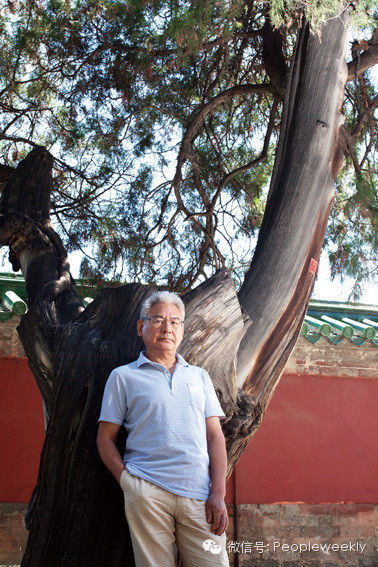

李长声:1949年生于长春,旅日作家,曾任《日本文学》杂志副主编。1988年自费东渡,一度专攻日本文化史,最近整理自己二十多年来所写的关于日本的随笔,出版“长声闲话”系列选集,另有译作《黄昏清兵卫》《隐剑孤影抄》等。

李长声:1949年生于长春,旅日作家,曾任《日本文学》杂志副主编。1988年自费东渡,一度专攻日本文化史,最近整理自己二十多年来所写的关于日本的随笔,出版“长声闲话”系列选集,另有译作《黄昏清兵卫》《隐剑孤影抄》等。

实习记者 隗延章 发自北京 / 编辑 杨潇 郑廷鑫 / 图 本刊记者 梁辰

自称逍遥派的李长声1980年代末来到日本,“就完全逍遥了。”

他引用周作人的话形容在日本的生活:“有公民的自由,没有公民的责任。”日本的政治家除了选举时才满街叫喊投他一票,平时并不要求国民关心国家大事,而是极力让国民有一种“我办事,你放心”的态度。这一点和国内差别很大,“中国人好像自古就爱关心国家大事,而我最讨厌关心国家大事。”

他从未进入过日本体制,朋友介绍他日本出版教育研究所帮忙,不需要坐班。老板喜欢喝酒,酒后爱骂人,他去了,同事说“你是国际友人,老板不会骂你,你去和老板喝酒吧”,然后就溜了。他和老板逐渐成了忘年交。那时的日本正处于战后经济繁荣,公司也最景气,“每天在酒馆喝完酒都打车回去。”后来经济不景气了,他们就买酒在办室里喝。

他写日本大多从文化入手,“我天生不关心政治,你今天友好了,明天不友好,我跟你玩什么啊,所以我就写文化,文化不大变。”

写的内容都是日本,有时候会有一点比较,但基本不牵涉中国。他觉得对日本的了解不应该带有太多的情结,不要非得出一些政治上的结论,“诸如日本好还是不好。”

“我们之所以特别关注日本,就是因为有很多情结在里面,它被中国打败或者战胜过中国。这个角度应该让学者去研究,让政治家去提出问题解决问题。我们再了解也不能给政策提供一个参考条件。”他也并不认同“旅日学者”这个称呼,“我写这些随笔,充其量算是旅日作家嘛,国内一些编辑乱扣帽子。”

逍遥派

李长声说自己在“文革”时就是逍遥派,“简直像元祖宅男。”当时学校罢课,他每天待在家中读书、写毛笔字、做古体诗,“不去外边,家里也比较放心,我父亲也不大关心政治,他也没参加造反。”那时他偏爱魏晋文学,“可能从中也得到些‘文革’时期逍遥的支持。”

偶尔上街,看到武斗也不去围观。他从未跳过忠字舞,到现在不会唱《东方红》。采访中他先是自嘲“觉得没革命对不起毛主席,不合时代潮流”,随后又说觉得革命挺可笑的,至少在当时感觉很厌烦,虽然那时没清晰地认为“文革”是错误的,但“从天性上感觉那不好,所以也不会去追求,不去跟随”。“文革”在他的经历中,并未像很多同代人讲述的那样残酷,“如果我来写‘文革’,会从逍遥派的角度来写。”

知青下乡时,在他下乡的吉林敦化,知识青年分为读书派和不读书派,他是读书派,下乡前在学校的图书馆偷了很多书。“老百姓都挺烦我们的,因为我们读书派不干活。”生产队干一天活挣一天工分,早上集合时他们经常找借口不去,“一方面是因为想读书,还有一方面就是懒。”

他觉得,工作这些年从来没辛苦过,“下乡的时候那么辛苦我不干活,也不辛苦。”随后在吉林延边当了两年兵,“属于边防兵,纪律不是很严格,又属于后勤部,也不用出操,也是一个吊儿郎当的地方。”

东渡

在李长声父亲年轻时,东北还是伪满洲国。他接触日本的起点是儿时翻看建筑师父亲的日语建筑教材,父亲见他感兴趣,就教他一些日语,那时候学会了《五十音图》,以及“吃饭”、“书”之类的简单词汇。

真正深入学习日语是在转业后,那一年回到家乡,国内开始兴起环境保护热,他去了环境保护研究所。两年多的时间里,他把日语、文学和环境保护结合在一起,翻译了水上勉的《大海獠牙》和西村京太郎的《污染海域》。“那时日语太差了,捧着字典翻译,好在西村京太郎的文字很简单。”

随后,他被出版社看中,去了《日本文学》,工作几年后成为副主编。《日本文学》当时是中国惟一专门介绍日本文学的期刊。1972年中日恢复邦交后,开始重视对日本的研究和介绍,研究日本文学的人特别重视它,是他们不可多得的用武之地,杂志内容上就很兴旺。同时国内刚刚脱离书荒,杂志完全不用考虑销量,基本上印了就能赚钱。

这期间,他开始真正接触日本文学,翻译进入中国的外国杂志。他最初接触杂志的时候还略微抵触,因为从小的政治教育就是“资本主义不好,日本属于资本主义”。但逐渐觉得有意思,当时对他刺激最大的是黄色小说和图片。例如,介绍黄色小说家的图片,他一手抓着裸女的乳房,一手执笔。对这些东西,他形容当时“不是‘闭眼吧’,而是瞪大了眼睛”。

80年代末,国内杂志越来越多,《日本文学》传统的风格在文学商品化大潮中开始不景气。因为不肯刊登后门稿,他与主编产生矛盾,又恰逢出国潮,就顺势东渡日本。

他很轻松地适应了日本文化。生鱼片,他在延边当兵捕鱼时也吃。睡榻榻米,发现原来他小时候在国内睡的就是日本人留下的榻榻米。惟一不足的是,“日本清酒没劲儿。”

90年代初,《读书》杂志想介绍海外,主编沈昌文邀请李长声写日本,开设专栏“东瀛孤灯”。那时杂志上还有董鼎山的“纽约航迅”、吴岳添的“远眺巴黎”、赵一凡的“哈佛读书札记”。

比起听别人的讲述,他更相信通过看书去了解的日本。“比如说在日本,别人让我讲京剧,我也基本没看过,只能凭耳濡目染说说。同样,在日本你问他们艺妓,说出来也是道听途说,大多数人从来就没招过妓,要花几个月酒钱呢。”虽然读书量极大,但他从不藏书,他觉得收藏完全是“为物所困”。有一次饭局,史航看中了他手里北野武赠送的书籍,他随即转送。

写作查资料时,他通常要参照几本书,“可以坦然说,虽然有败笔,但每篇都不曾偷工减料,也绝不说时间有限什么的。未必有灼见,但在真知上是尽了力。”

他被媒体称为“文化知日第一人”,但他自己也不怎么认同“知日”的说法。“所谓知日,就是知道日本、了解日本。关于日本,谁都能说上几句,都知日,程度有深浅而已。跟自己的结论不一样,就说人家不知日,这样很低级。”

他认为历史上日本文化大多来自对中国边缘文化的改造,比如“物之哀,中国也有这种审美观点,但日本自然严酷,加深了它的哀感”。改造的来源是日本的中国移民和来中国的日本留学生。“去外国留学,你很难掌握最高端文化。所以日本接受中国文化,也恰恰由于他接受了在中国不被重视的文化,他拿过去就显得更像日本文化。”

细节日本

人物周刊:日本人在公共空间很讲礼节,但性文化又很繁荣。怎么解释这种矛盾?

李长声:日本有个词叫场合,日本特别讲场合。比如该工作的时候工作,见客的时候我就要彬彬有礼,我一旦到了比如说下流场合,我拼命玩乐、享受。我认为这是对的。

日本的AV是限定了一个范围,比如说出租AV的地方,AV是要隔开的。日本人租了AV,后面排队要有姑娘,他也不好意思啊。中国人觉得好像满日本都是AV,甚至把苍井空叫苍老师,日本人根本不知道谁是苍井空。

在日本,这是下流东西,根本不能拿到台面上来,AV演员根本上不了电视的,洗白的就一个,饭岛爱,我对她印象很好。一旦知道你演员之前拍过AV,你就立刻完蛋了,不能用你了。

老有人问我,中国人和日本人谁色。我说中国人不色,但中国人装仁义道德。

人物周刊:所以说性文化在日本并没有那么繁荣?

李长声:繁荣个屁,AV在日本就是小繁荣,到了中国成大众文化了,谁都知道。日本根本没这么繁荣,不像中国年轻人,一说AV,女优的名字都知道。像小泽玛利亚,我是在中国听说了回去才找来看,长得挺洋的,我问日本朋友,都说不知道。

人物周刊:富士山下面有个青木原树海,又称自杀森林,最多时一年搜出来七十多具尸体,日本人对待自杀的态度是?

李长声:怎么说呢,说是一种传统也可以,因为过去自杀是一种刑罚。再就是日本是一个无常观念特别厉害的民族,对死亡看得比对活着要重。孔子说,“不知生,焉知死”,中国人更关心生,日本人更关心死,他们确实认为死是一种解脱,不像中国人那么惧怕。比如小孩自杀,弱者自杀,他有一个观念是我要报复你。你欺负我,我让你心里负罪一辈子,他有这种很怪的想法在里面。

还有一点是爱抱团,一个人想死就在网上找几个人一起死,一个人死,害怕孤独。

另外呢,日本人自杀比较多,是因为统计比较精密。中国人自杀多不多,谁也没统计过,未必少。你比如说作家,王蒙说过,中国人不自杀所以没有大作家,我回应说是因为你不自杀,所以中国没有大作家。你死了,你就大作家了。

人物周刊:纪录片《寿司之神》里的职人精神,各行各业都有吗?

李长声:对,我觉得职人精神也是跟日本万世一系的国民性联系在一起的。在江户时代,人分四等,士农工商。工匠,他是一个阶层。日本有那种分街,比如一条街都是打铁的,一条街都是做木雕的,这样他互相比较,自然就越做越好。另一方面是一代一代往下传,也促使它越做越好。还有就是与它是岛国有关,过去东西很少,比如说日本的胃药,当初是进口的,很贵,就要减量。这样他做东西就要精雕细作。

但现在日本手艺人已经非常没落了,在日本有个节目专门介绍很多工匠,结尾都有一句,“没有人继承啊。”

人物周刊:没有市场吗?

李长声:一是很多已经被大公司取代了,另一方面,被中国或者其他成本低的国家竞争,比如有大量的中国人去,中国人很便宜地做出来了,虽然工匠一看就知道不好,但老百姓图便宜啊。像和服之类,现在基本全是中国生产的,和服的工匠就完蛋了,没有饭吃。

(原标题:李长声 怎么日本AV到中国就成了大众文化?)