钉子户遭强拆后与政府部门打多次官司

远处黄色塔吊下的瓦砾,就是余淑蓉曾经的家。 南都记者 孙旭阳 摄

远处黄色塔吊下的瓦砾,就是余淑蓉曾经的家。 南都记者 孙旭阳 摄

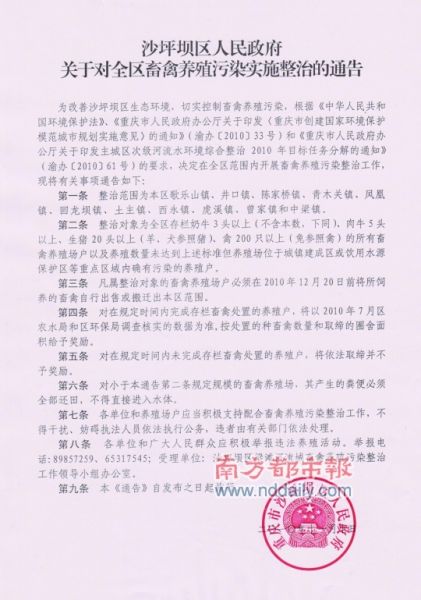

通告

通告

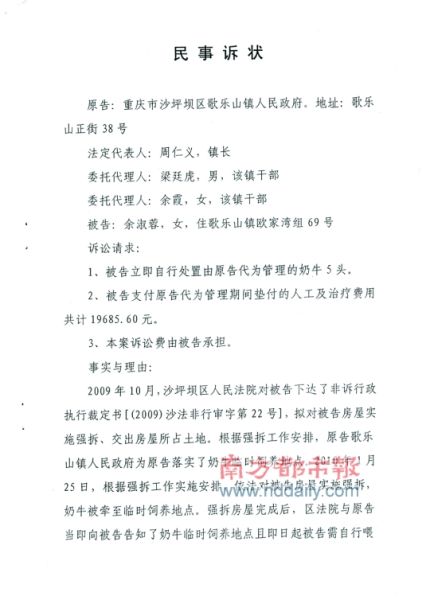

民事诉状

民事诉状

摘要:在房屋和土地被强拆后,“钉子户”余淑蓉陷入了多起与政府的诉讼。她告政府,又被政府告,再反诉……这个只读到小学二年级的农民,被政府工作人员看作“文盲加法盲”,却极为棘手。同样棘手的,是余淑蓉的5头奶牛。2010年1月27日,它们被镇政府工作人员从强拆现场牵走。一年多来,余淑蓉一直拒绝领回这5头奶牛。她期望,这些被牵走的奶牛可以帮她更好地维权。

作者:孙旭阳

同一家法院的同一个审判长,在认定同一块土地的归属时,“审理查明”了两套不同的说法,并以之判决同一个“钉子户”两次败诉。

在房屋和土地被强拆后,“钉子户”余淑蓉陷入了多起与政府的诉讼。她告政府,又被政府告,再反诉……这个只读到小学二年级的农民,被政府工作人员看作“文盲加法盲”,却极为棘手。

同样棘手的,是余淑蓉的5头奶牛。2010年1月27日,它们被镇政府工作人员从强拆现场牵走。一年多来,余淑蓉一直拒绝领回这5头奶牛。她期望,这些被牵走的奶牛可以帮她更好地维权。

然而,她一直败诉。直到最近,5头奶牛似乎也要像她的小院一样,彻底离她而去。

4月12日上午10时,重庆市沙坪坝区法院,余淑蓉在10分钟内领取了一份行政裁定书和一份民事判决书。两份文书的结果,都让她很不满意。

这天,农妇余淑蓉特意换上了一双小皮鞋,尽量打扮得像一个主城区的人。败诉结果她早已知道,但拿到那两份薄薄的物件,她还是明显地不知所措。在执行庭,她隔着玻璃窗喊里面的一个年轻人,“领导,你们咋判的哟,我都冤死了……”

年轻人好像有急事要出去,没怎么理她。

她又回到法庭办公楼一层的传达处,拨打行政审判庭一名法官的电话,“我可咋办哟?他们强拆了我的房子,领导你还判我输……”

那一端很快挂了电话。

重庆市刚下了一场小雨,上空烟雨迷离。余淑蓉站在大院里叹了几口气,开始步行赶往2公里外的重庆师范大学。那里有当地几乎最便宜的复印店,复印一张A4纸只需要8分钱。

那天中午,余淑蓉复印了200多页的官司资料。

“文盲加法盲”为牛告状

那天上午8点半,余淑蓉从歌乐山镇搭上3块钱的面包车,赶往10公里外的沙坪坝区法院。此前,法官多次给她打电话,催她去领判决书和裁定书。她觉得那判决不公平,就不去领。

可是,不去领的话,法院照样可以执行呀。4月11日下午,有人劝余淑蓉。她一想,是呀,不去领判决书,就是再出去告状,手里也没个凭据。

“我真是个法盲。”她说。余淑蓉年幼家贫,只上到小学2年级,就辍学回家挣工分。她今年已经60岁了,回想起两年的学习生活,唯一能想起的是毛主席语录。除了一到十,个十百千万几个汉字,她只会写自己的名字。

丈夫陈泰贵比她强一点,上到了小学毕业,却也没有比余淑蓉多认识几个字。两男一女三个孩子,一个读到初中,两个都是小学毕业,他们识字比父母多,却没兴趣掺和告状的事儿。

孩子们还会埋怨余淑蓉。“你能告得过政府?”在他们看来,母亲只是在浪费时间和金钱,除了给这个家庭招灾,没一点益处。去年,二儿媳在歌乐山镇的理发店因房东不再续期而关闭,回来很生了一场气。儿媳听房东说,是镇政府不让续期的,因为余淑蓉家是钉子户。

提起这些,余淑蓉的语速就开始加快,口音浓重的方言“密不透风”,到最后,让人不明白她在说什么。每讲完几句话,她就笑笑,那笑是苦笑,来得快,去得也快,她敛起嘴角,接着讲下一个冤屈。

为什么要告状?“为了公平公正。”从四五年前起,余淑蓉就开始留意电视上的新闻。上面的领导人经常说到她的心坎上。

“都说要保护拆迁户权利,为啥子歌乐山镇就不执行呢?”余淑蓉口中有名有姓的“坏干部”,局限于歌乐山镇政府的大院里。

这让她很容易跟镇干部吵起来。副镇长胡春田就被她吵过多次,“她到处上访告镇领导贪污,偷卖了她们村的地。可是我们就一个镇政府,哪有资格和胆量卖地?我跟她解释了无数次,就是不听。”

胡春田得出结论,“她就是一个法盲,盲到不能再盲。”

文盲加法盲,没有减弱余淑蓉告状的决心。2010年1月27日,她的家被强拆后,就租住歌乐山镇邮局旁边,一条狭窄只可容身的小巷里。那套房子只有50来平方米,住了三代六口人。月租350元,占到了丈夫陈泰贵退休工资的1/3。

陈家房屋被强拆时,余淑蓉的5头奶牛也被政府牵走。这让她告别了土地,又告别了家畜。她已不再是个农民,又还没有转为市民,法院的文书上称她“无固定职业”。

她身份证上的地址,“重庆市沙坪坝区歌乐山镇欧家湾组69号”,后边往往会附注一个括弧,里面有两个字,“已拆”。

等待拍卖的奶牛

4月12日上午10时,沙坪坝法院行政审判庭的工作人员一见到余淑蓉,就急忙催着她签收《(2011)沙法行初字第6号行政裁定书》。她在电话中一直拒领该裁定书,让法庭对她印象深刻。

这份裁定书作于2011年4月8日,案由是余淑蓉状告重庆市国土局,要求确认国土局出让余淑蓉合法拥有的土地给房产商,是违法行为。这是余淑蓉与政府有关部门打的三场官司之一,和另外两起一样,这起官司也以败诉告终。

沙坪坝法院认为,国土部门在出让余淑蓉家所在地块前,该地块已经被重庆市政府征用,由集体所有转为了国有,“被告如何处置该土地和原告没有任何关联”。

余淑蓉领取的另一份民事裁定书,作于3月15日,案由是歌乐山镇政府在2010年1月27日强拆余家时,“为避免意外”,将余家的5头奶牛饲养至今,构成“无因管理”,镇政府要求余淑蓉立即将奶牛领回自行处置,并支付2010年3月20日至8月26日,一共159天的饲养误工费和医药费共计19685.60元。

沙坪坝区法院采信镇政府5头奶牛日产33公斤牛奶的证明,要求镇政府按照每公斤牛奶5元的价格,支付余淑蓉从2010年1月27日到10月7日,一共41910元的牛奶款。与误工费医药费相抵后,镇政府需给付余淑蓉22224.40元。

余淑蓉则必须在该判决生效3日内领回5头奶牛,逾期,镇政府可拍卖奶牛,提存价款。

该判决书余淑蓉一直拒领,但在3月22日的执行笔录上,她告诉沙坪坝区法院,除非政府帮她修好房屋和牛圈,否则她不会领牛。

并且,她也不会去法院抽选评估机构。

余淑蓉本以为不配合法院,就可以拖延些时日,让她有机会向识字懂法的人求助。“我啥子都不懂,咋敢接受他们的判决?”

不过她失算了。4月12日,沙坪坝区法院执行庭工作人员告诉余淑蓉,该判决已经生效。第二天,歌乐山政府副镇长胡春田也证实,镇政府正在给5头奶牛找评估机构,评估后将进行拍卖。

眼见即将失去5头奶牛,余淑蓉有点慌了。“一头奶牛值一万多,政府最多只给我卖5000元,我得找他们要牛。”

余淑蓉原本想的是,政府非法拆了她的房屋,又把奶牛牵走,她不能说牵就牵回来,一定要让政府给个说法。“政府越催我牵,我就越不牵,你不把问题给我解决了,我就跟你耗到底。”这次她突然改变念头,除了法院判决,还因为在去年,村里就风传,说镇政府已经把她的5头奶牛以两万元的价格,卖给了一个姓宋的牛奶经纪。

据说,卖的时间是2010年8月6日。之前,镇政府曾书面通知余淑蓉在8月6日之前领牛,否则将由政府处置。多名村民都自称看到了5头牛被赶上卡车的场面。

村民朱兴奎就是其中之一。朱说,宋经纪在买了余淑蓉的奶牛后,又到他家,想收购他的4头奶牛,以余淑蓉5头奶牛只卖两万为例,跟他压价。

其实,一年多来,余淑蓉很想念那5头黑白相间的奶牛:3头母牛,两头仔牛。几头牛每天要吃几百斤青草,这让余淑蓉从早上5点忙到晚上10点,翻山越岭去割草。

牛很通人性。余淑蓉说,每当她割草回来,走到牛圈外,牛们听到脚步声,就知道她回来了。它们会抬起头,用大眼睛看着她要过来的方向。

很多次梦中 ,余淑蓉会突然惊醒,“该割草了”,翻起身,准备去找镰刀,就会突然一闪念,“牛没得了……”

1997年11月,余淑蓉借了5000元钱,凑了1.1万元,买了两头正处产奶期的奶牛。当时,欧家湾社村民的地越来越少,人们不得不转行做生意,或者养殖。

“我跟养娃娃一样养牛。”余淑蓉说,十几年来,奶牛也成为她家的经济支柱,一家人的生活,包括孩子结婚的开支,都是从奶牛的乳房里挤出来的。

屋被强拆牛被牵走

在歌乐山镇副镇长胡春田的文件柜内,放着好几个大牛皮纸信封,里面装的是该镇最有名的几个钉子户的材料。4月13日下午,胡春田翻出写着“余淑蓉”字样的信封,很快便找到了一份内部资料———《关于余淑蓉户基本情况》。

该《情况》上,余淑蓉户家庭成员情况一目了然,她有两个儿子,一个女儿。大儿子离婚,有一个孙子,还有一个外孙。

《情况》称,除了大儿子陈勇外,余淑蓉夫妇、二儿子家和女儿家,都是欧家湾农转非的对象。按照拆迁补偿安置标准,上述三个小家庭分别分得了71.41、99.07和87.82平方米的安置房。但“该户以征地不合法、补偿安置不合理等为由,漫天要价,极不配合拆迁工作”。

2009年5月25日,歌乐山镇政府请求区政府强拆;两个月后,沙坪坝区国土分局作出《关于责令余淑蓉交出土地的决定》;未果后,国土分局向法院申请强拆,2009年11月19日,沙坪坝法院决定强拆。

标识为“余淑蓉”的信封里,还放有一份强拆的处理预案,显示2010年1月27日强拆时,法院和镇政府除了铲车,还出动了包括镇干部和民兵在内的上百人。预案显示,镇政府在数天前就准备给余淑蓉家的5头奶牛找暂养地。

镇政府为5头奶牛预备了一名拆迁人员和5个民兵。

强拆从上午10点开始,到下午3点左右结束。据一名目击者介绍,有一头奶牛不想挪窝,被抽打出了牛圈。

副镇长胡春田说,政府一开始就要求余淑蓉牵回奶牛,却遭到拒绝。无奈,“我到处打电话联系,直到夜里10点,才找到一个寄养户,说好挤出的奶归他,一天再给他50块钱误工费。”

奶牛很难养,寄养户不想管,镇干部们也感到头疼。每天必须割草喂,喂不好的话容易生病,必须按时挤奶,要不奶牛乳房容易发炎,要是挤的姿势不对,还会发炎。

“这完全是法院应该解决的问题,却推给了我们。”胡春田说,镇政府本没有执法权,却被下压了太多的事务和责任。

拆迁队刚到家门口的时候,余淑蓉正在山上割草。法院招人喊她回家,“刚没说几句话,就把我铐上了。”

胡春田的说法则是,余淑蓉在现场又吵又闹,妨碍法院执行,就被法警带离了现场,去了镇政府。她家占地面积为326.59平方米,其中包括186.59平方米的房屋,在几小时内被腾净。

镇政府里,余淑蓉遇到了丈夫陈泰贵。陈在拆迁启动后,获准进屋拿了身份证和存折,之后,也被带离了现场。

夫妻俩一直被呆到拆迁结束。他们的家具,被分散放于他们不接受的三套安置房内。5头奶牛,则被寄养在离原来余家小院两三百米的一个待拆房内。

余淑蓉从此再也没有见过它们。