弘一大师原名李叔同,是学术界公认的通才和奇才,作为中国新文化运动的先驱者,他最早将西方油画、钢琴、话剧等引入国内,且以擅书法、工诗词、通丹青、达音律、精金石、善演艺而驰名于世。

1942年,弘一大师溘然长逝,今年是他圆寂七十五周年。近日,由上海书画出版社新出版的《弘一大师法书集》分为两卷,一卷为作品卷,一卷为手稿信札卷,共收集作品近500件,是迄今为止最大的弘一大师的书法作品集。同时,此书的出版也受到了广泛的好评。9月13日,此书获得第二十六届“金牛杯"全国优秀美术图书·铜奖。

上海市青年书法家协会主席、本次作品集的执行主编卢新元一直负责着这批书札和作品的整理与研究工作。“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)就此对卢新元进行了对话。

澎湃新闻:这本作品集,一卷是书法作品,一卷是手札。能不能给我们介绍一下这两个部分?

卢新元:这是第一次把弘一法师的作品和手札分开来编辑出版。在早些年代的时候,基本上不怎么出版手札类、书稿类的书籍。这也和我们的时代相关,近些年,学术界、收藏界都开始关注手札、书稿类的东西。这是一种文献资料。

从书法艺术的角度来说,书法作品相对比较正式、严谨。而弘一法师的书稿、手札在书写时比较轻松、飘逸,写得更随心所欲。因为他在写这些手札的时候是没有创作心态的。中国书法有一句话叫做:“无意于家,乃家。”没有刻意的去想把它写好,它反而写得更加好。它所呈现出来的李叔同的书法艺术的气息是非常高级的。其中,有很多的小字,只有0.5厘米以内那么大,但当你把它放大看以后,发现它的字一丝不苟,且非常轻盈、空灵,透露出人的心境。

从书法艺术的角度来说,书法作品相对比较正式、严谨。而弘一法师的书稿、手札在书写时比较轻松、飘逸,写得更随心所欲。因为他在写这些手札的时候是没有创作心态的。中国书法有一句话叫做:“无意于家,乃家。”没有刻意的去想把它写好,它反而写得更加好。它所呈现出来的李叔同的书法艺术的气息是非常高级的。其中,有很多的小字,只有0.5厘米以内那么大,但当你把它放大看以后,发现它的字一丝不苟,且非常轻盈、空灵,透露出人的心境。

当然,出版书法类的书籍和出版手札类的书籍是不一样的。手札类的书籍尤其强调释文工作,因为很多人并不能够把文章读下来。所以在做释文的时候,是一个难攻关的点。我自己、金伟先生、平湖文联组织的研究者、浙江省的一些专家和徐汇区邀请的书法家协会的专家一起做了第一轮的释文。再由复旦大学,华东师范大学两组人分别进行校对。我们一共做了12轮的审核,20轮的校对。

对于我们这些青年书法家来讲,很多人以前没有做过这样的工作。这即是一个大胆的尝试,也是一次提升的过程,让我们对书法的认知和文献的认知上了一个台阶。

对于我们这些青年书法家来讲,很多人以前没有做过这样的工作。这即是一个大胆的尝试,也是一次提升的过程,让我们对书法的认知和文献的认知上了一个台阶。

在书法卷中,我们也算是精挑细选。从他20岁开始,一直到63岁,尽量确保每一年的作品都有,囊括了他一生的书写过程。这其中,只有一两个年份,由于作品已经有些残破,所以没有录入。而缺少的那几年并不会影响人们对于他风格的认定。

李叔同有着一个多变的人生。他早期学习魏碑,在学习魏碑的过程中的手段很丰富,有很多种写法。刘一闻先生说:“他从一开始就不是通俗的,但他一开始就是丰富的。”他是极其聪明的,虽然他没有想过要当书法家,但他的书法已经在同时期超过了当时以书法为生的一些人。他是盐商的公子,家境富裕,求字者也比较多。所以他在很小的时候就为别人写对联。

结合两卷来说,这次有接近300张的作品是从来没有大图出版过。有的作品在文献中有提到,有录入,但以高清图出版却是头一次。所以在首发式现场,有许多专家看到后说,没有想到有那么多图片。

书信及释文

书信及释文

澎湃新闻:手札一般比较杂乱,在整理研究的时候有没有什么困难,比如有哪几篇特别难考证?

卢新元:有。李叔同是民国时期的艺术家,他在写手札的时候并没有按照标准字写。他的手札中有很多当时的异体字,随手写的,符号性的字。所以我们在编辑过程中就要在这方面进行一些识别。

同时弘一法师在世的时候非常节约,比如别人写给他的信,他一看背面还挺干净的,就写在了背面。实际上两面合起来后,就很难看清,需要很仔细得把字挑出来,因为里面的信息非常重要。

这些体现了弘一法师在写手稿时的状态。比如他写的对联手札“老圃秋残,犹有黄花标晚节;澄潭影现,仰观皓月镇中天”,你可以看到他刚开始写的是哪个字,后来是如何修改,修改后还不满意又换了哪个字,可以看得很清楚。而这张对联手稿是在一张废纸的背面写的。

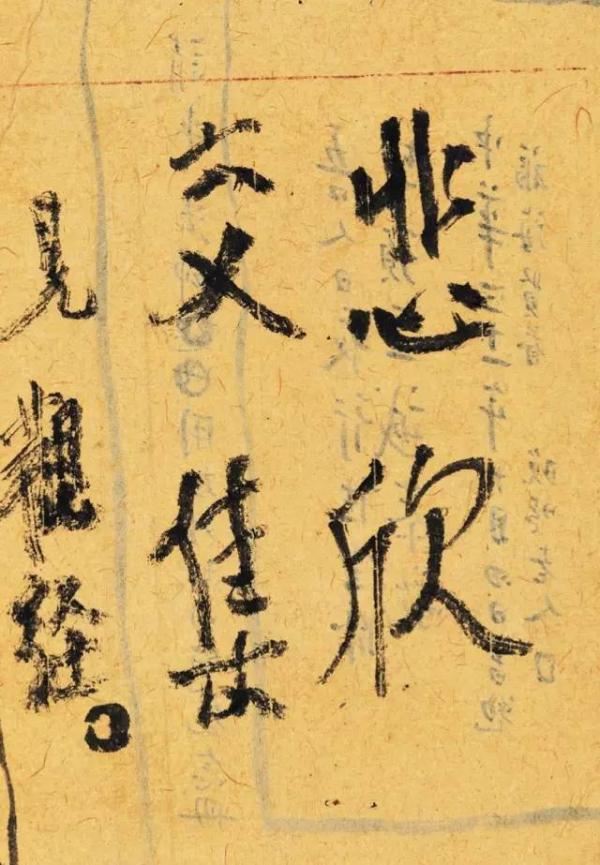

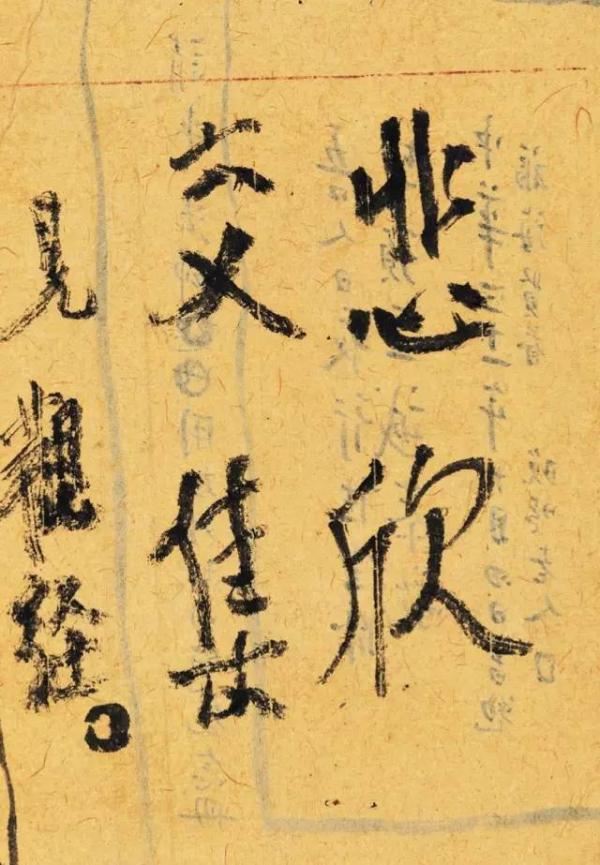

此外,包括“悲欣交集”,也是写在一张废纸的背面。在过去的传承过程中,有人把它装裱了,其实本身两面都有字。经考证,背面是弘一法师写给他的学生黄福海的样稿。这个例子可以证明弘一法师晚年和黄福海的交流频繁。

“悲欣交集”

“悲欣交集”

澎湃新闻:李叔同是一个综合性的艺术大家,可否从这些手札里看出?

卢新元:中国的律宗在民国时期已经完全衰落了。衰落之后资料缺失,书籍没有,只能通过口口相传。同时民国时期的僧人文化水平普遍偏低,两百个僧人中能够读书的恐怕不超过十个。所以弘一法师进入佛门以后,从律宗开始着手。因为律宗是僧人的行为准则。

他从日本买了大量关于律宗的书籍,有很多是宋代、明代、元代的刻本,随后翻译成当代文。在他的书稿中有大量的此类信息,表现他是如何弘扬佛法,如何调整律宗。

此外,包括有很多讲义也是如此。因为弘一法师是天津人(生于天津),晚年才自属平湖人。天津是一个曲艺之乡,有唱戏、说相声、说评说等。弘一法师把小时候在天津学到的这些本领运用在讲佛法上,所以他的佛法课轻松、幽默、有趣,听的人非常多。他讲的佛教义理一点都不晦涩,深入浅出。这些能够在手稿信札中体现出来。

楷书《喝火令词》

楷书《喝火令词》

澎湃新闻:那由于他走访过很多地方,收集这些作品是否异常艰辛?

卢新元:弘一法师的这些作品、手札一共分布在在几处地方。其中,上海博物馆的藏品是夏丏尊先生的后人捐赠的。夏丏尊先生和弘一法师是浙江省立第一师范的同事,一生交流广泛。有一部分是在开元寺,弘一去世前遗留的,体量最大。龙华寺的照成方丈从90年代开始收藏,来路很正,都是来自弘一法师学生的子女,如李芳远等。还有一些在平湖李叔同纪念馆。

在弘一法师的一生中,有最重要的几个学生,一位是丰子恺,另一位是刘质平。丰子恺是他的美术学生,刘质平是他的音乐学生,后来从事音乐教育工作。刘质平把自己的收藏传给子女以后,他的子女把信札捐给了平湖市,包括一件16条屏的《佛说阿弥陀经》。这些80多封的信,反映了弘一法师和刘质平一生的交往。这些信札和从别的博物馆以及社会上征集过来的另一批信札相印证。另一批信札是弘一法师写给杨白民先生的。杨白民先生是上海城东女学的校长,创办人。李叔同从日本回来后就和杨白民先生有交集,同时期正好开始教刘质平音乐。这些作品是同时期的,风格统一,内容上相差不远。这种印证也是相当有趣的。

致李芳远

致李芳远

楷书题丰子恺画《护生画集》

楷书题丰子恺画《护生画集》

致刘质平

致刘质平

澎湃新闻:作品集中有一部分是私人收藏?

卢新元:私人收藏的量很少,因为涉及到真伪考据。有一些是传承有序并多次出版的,一些是弘一研究专家用来做学术资料的藏品,还有吴子建先生收集的一批杨白民家中的信札,其中有两封正是李叔同的。我猜测这两封信是因为杨白民先生的家人没有发现这是李叔同的信札,因为其余的信札他们都捐赠给了博物馆。这两封信是李叔同从日本回上海后最早期的信,跟最早期的风格非常相近。

澎湃新闻:在你看来,弘一法师的书法如何分时段,分种类?

卢新元:他大致多书法作品可以分为两个阶段,出家前和出家后。有人把他的作品分为5个阶段,出家前分为两个阶段,出家后分为三个阶段。学术界有这样的分法。

我认为他出家前的字和出家后的字,气息差异很大。出家之前,他的作品与当时的石风相近,写碑刻作品。出家以后,他亲近了佛法。

有这样一个故事,李叔同曾多次写信称要拜印光法师为师,长途跋涉到无锡去,却被印光法师拒绝。但李叔同一生中有机缘和印光法师生活了7天,在这7天里,他看到了印光法师生活的点滴。当时印光法师对李叔同说,你怎么能算和尚呢,跪在那里,眼神木讷,在念经的那才叫和尚。你双目炯炯有神,如此精明的一个人,怎么能算和尚。李叔同听完后非常伤心。印光法师还对他说过,你已经出家了,但字火气大,要写像僧人一样的字。

所以在他出家前,他是在不断地把自己的心在尘世间洗涤,而出家之后,有一个把自己的人生在佛法中洗涤的过程。所以很奇妙的是,在他20岁的时候尽然写了“复归与婴儿”这样一句话。而这句话也是编辑这本作品集的主题思想。

所以在他出家前,他是在不断地把自己的心在尘世间洗涤,而出家之后,有一个把自己的人生在佛法中洗涤的过程。所以很奇妙的是,在他20岁的时候尽然写了“复归与婴儿”这样一句话。而这句话也是编辑这本作品集的主题思想。

他早年写的魏碑非常奇绝,张力感很强,线条硬朗。但后来写的很绵柔,柔和,线条内置的东西,去掉了外化的东西。随后,他的字开始向所谓的“弘体”发展。一般来说,到1932年—1935年之间,他的“弘体”就形成了。这个过程是非常了不起的,无数的书法家,穷尽一生希望在创作上达到这样的境界,尚且不能。我觉得把他的书法分成两个大的阶段比较合适,早期的书法分为青少年和青年。出家以后的书法分为出家初期、出家中期和晚年。

作品集内页“复归于婴儿”

作品集内页“复归于婴儿”

澎湃新闻:在书法作品中能看出他对佛学的贡献吗?

卢新元:有书法界人士说:“我们对比古代的高僧书法,弘一是把佛法的境界和书法结合得最为深入的一位。甚至超过了明代的八大山人。”我很认同这句话。因为这个可能需要说太久了,所以我就挑出这一句来进行概括。

执行主编卢新元(右)与上海书画出版社编辑张恒烟(左)

执行主编卢新元(右)与上海书画出版社编辑张恒烟(左)

澎湃新闻:你觉得在研究李叔同的过程中,有哪些部分是有待加强研究的或者说有待发展的?

卢新元:我觉得目前来讲,第一步,我们需要他的文献给整理好。不能因为他是民国人,不是明代人、唐代人,就觉得离我们很近。弘一法师在未来的书法史上肯定有一定地位的,就如王羲之、颜真卿、米芾、赵孟頫、八大山人。因为靠得近,所以要珍惜现在的时机,把所有的文献研究出来。

第二步就是关于弘一法师的书法认知。很多研究者都是侧重于看图片,但早期的出版物,图片质量比较差。很多人认为他的书法是简约的,技术上去粗取精,审美上趋向简约。这是不对的。他从来没有简单过,审美也绝对不是简约的。他是繁复的,他只是把繁复藏得无影无踪而已。这个繁复并不是现在所谓的技术叠加,而是他内心深处的自然流淌。这是他从小到大的书法积累和进入佛门以后的一种圆融。

《弘一大师法书集》内页弘一法师遗像

《弘一大师法书集》内页弘一法师遗像

当然现在伪作很多,很早就有人模仿弘一法师的字。韩天衡先生曾经到过泉州,寺里请他现场品评弘一法师的字。后来,韩先生和我说,看弘一法师的作品,那些小字,不看原作是看不到精髓的。他的线条从起笔到收笔,动作丰富,每一根线条都是曲中求直的。

这种功夫一般人是达不到的,而他把这种功夫用得如此随意,那是更加了不起。

1942年,弘一大师溘然长逝,今年是他圆寂七十五周年。近日,由上海书画出版社新出版的《弘一大师法书集》分为两卷,一卷为作品卷,一卷为手稿信札卷,共收集作品近500件,是迄今为止最大的弘一大师的书法作品集。同时,此书的出版也受到了广泛的好评。9月13日,此书获得第二十六届“金牛杯"全国优秀美术图书·铜奖。

上海市青年书法家协会主席、本次作品集的执行主编卢新元一直负责着这批书札和作品的整理与研究工作。“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)就此对卢新元进行了对话。

澎湃新闻:这本作品集,一卷是书法作品,一卷是手札。能不能给我们介绍一下这两个部分?

卢新元:这是第一次把弘一法师的作品和手札分开来编辑出版。在早些年代的时候,基本上不怎么出版手札类、书稿类的书籍。这也和我们的时代相关,近些年,学术界、收藏界都开始关注手札、书稿类的东西。这是一种文献资料。

《弘一大师法书集》内页弘一法师遗像

当然,出版书法类的书籍和出版手札类的书籍是不一样的。手札类的书籍尤其强调释文工作,因为很多人并不能够把文章读下来。所以在做释文的时候,是一个难攻关的点。我自己、金伟先生、平湖文联组织的研究者、浙江省的一些专家和徐汇区邀请的书法家协会的专家一起做了第一轮的释文。再由复旦大学,华东师范大学两组人分别进行校对。我们一共做了12轮的审核,20轮的校对。

在书法卷中,我们也算是精挑细选。从他20岁开始,一直到63岁,尽量确保每一年的作品都有,囊括了他一生的书写过程。这其中,只有一两个年份,由于作品已经有些残破,所以没有录入。而缺少的那几年并不会影响人们对于他风格的认定。

李叔同有着一个多变的人生。他早期学习魏碑,在学习魏碑的过程中的手段很丰富,有很多种写法。刘一闻先生说:“他从一开始就不是通俗的,但他一开始就是丰富的。”他是极其聪明的,虽然他没有想过要当书法家,但他的书法已经在同时期超过了当时以书法为生的一些人。他是盐商的公子,家境富裕,求字者也比较多。所以他在很小的时候就为别人写对联。

结合两卷来说,这次有接近300张的作品是从来没有大图出版过。有的作品在文献中有提到,有录入,但以高清图出版却是头一次。所以在首发式现场,有许多专家看到后说,没有想到有那么多图片。

澎湃新闻:手札一般比较杂乱,在整理研究的时候有没有什么困难,比如有哪几篇特别难考证?

卢新元:有。李叔同是民国时期的艺术家,他在写手札的时候并没有按照标准字写。他的手札中有很多当时的异体字,随手写的,符号性的字。所以我们在编辑过程中就要在这方面进行一些识别。

同时弘一法师在世的时候非常节约,比如别人写给他的信,他一看背面还挺干净的,就写在了背面。实际上两面合起来后,就很难看清,需要很仔细得把字挑出来,因为里面的信息非常重要。

这些体现了弘一法师在写手稿时的状态。比如他写的对联手札“老圃秋残,犹有黄花标晚节;澄潭影现,仰观皓月镇中天”,你可以看到他刚开始写的是哪个字,后来是如何修改,修改后还不满意又换了哪个字,可以看得很清楚。而这张对联手稿是在一张废纸的背面写的。

此外,包括“悲欣交集”,也是写在一张废纸的背面。在过去的传承过程中,有人把它装裱了,其实本身两面都有字。经考证,背面是弘一法师写给他的学生黄福海的样稿。这个例子可以证明弘一法师晚年和黄福海的交流频繁。

澎湃新闻:李叔同是一个综合性的艺术大家,可否从这些手札里看出?

卢新元:中国的律宗在民国时期已经完全衰落了。衰落之后资料缺失,书籍没有,只能通过口口相传。同时民国时期的僧人文化水平普遍偏低,两百个僧人中能够读书的恐怕不超过十个。所以弘一法师进入佛门以后,从律宗开始着手。因为律宗是僧人的行为准则。

他从日本买了大量关于律宗的书籍,有很多是宋代、明代、元代的刻本,随后翻译成当代文。在他的书稿中有大量的此类信息,表现他是如何弘扬佛法,如何调整律宗。

此外,包括有很多讲义也是如此。因为弘一法师是天津人(生于天津),晚年才自属平湖人。天津是一个曲艺之乡,有唱戏、说相声、说评说等。弘一法师把小时候在天津学到的这些本领运用在讲佛法上,所以他的佛法课轻松、幽默、有趣,听的人非常多。他讲的佛教义理一点都不晦涩,深入浅出。这些能够在手稿信札中体现出来。

澎湃新闻:那由于他走访过很多地方,收集这些作品是否异常艰辛?

卢新元:弘一法师的这些作品、手札一共分布在在几处地方。其中,上海博物馆的藏品是夏丏尊先生的后人捐赠的。夏丏尊先生和弘一法师是浙江省立第一师范的同事,一生交流广泛。有一部分是在开元寺,弘一去世前遗留的,体量最大。龙华寺的照成方丈从90年代开始收藏,来路很正,都是来自弘一法师学生的子女,如李芳远等。还有一些在平湖李叔同纪念馆。

在弘一法师的一生中,有最重要的几个学生,一位是丰子恺,另一位是刘质平。丰子恺是他的美术学生,刘质平是他的音乐学生,后来从事音乐教育工作。刘质平把自己的收藏传给子女以后,他的子女把信札捐给了平湖市,包括一件16条屏的《佛说阿弥陀经》。这些80多封的信,反映了弘一法师和刘质平一生的交往。这些信札和从别的博物馆以及社会上征集过来的另一批信札相印证。另一批信札是弘一法师写给杨白民先生的。杨白民先生是上海城东女学的校长,创办人。李叔同从日本回来后就和杨白民先生有交集,同时期正好开始教刘质平音乐。这些作品是同时期的,风格统一,内容上相差不远。这种印证也是相当有趣的。

澎湃新闻:作品集中有一部分是私人收藏?

卢新元:私人收藏的量很少,因为涉及到真伪考据。有一些是传承有序并多次出版的,一些是弘一研究专家用来做学术资料的藏品,还有吴子建先生收集的一批杨白民家中的信札,其中有两封正是李叔同的。我猜测这两封信是因为杨白民先生的家人没有发现这是李叔同的信札,因为其余的信札他们都捐赠给了博物馆。这两封信是李叔同从日本回上海后最早期的信,跟最早期的风格非常相近。

澎湃新闻:在你看来,弘一法师的书法如何分时段,分种类?

卢新元:他大致多书法作品可以分为两个阶段,出家前和出家后。有人把他的作品分为5个阶段,出家前分为两个阶段,出家后分为三个阶段。学术界有这样的分法。

我认为他出家前的字和出家后的字,气息差异很大。出家之前,他的作品与当时的石风相近,写碑刻作品。出家以后,他亲近了佛法。

有这样一个故事,李叔同曾多次写信称要拜印光法师为师,长途跋涉到无锡去,却被印光法师拒绝。但李叔同一生中有机缘和印光法师生活了7天,在这7天里,他看到了印光法师生活的点滴。当时印光法师对李叔同说,你怎么能算和尚呢,跪在那里,眼神木讷,在念经的那才叫和尚。你双目炯炯有神,如此精明的一个人,怎么能算和尚。李叔同听完后非常伤心。印光法师还对他说过,你已经出家了,但字火气大,要写像僧人一样的字。

他早年写的魏碑非常奇绝,张力感很强,线条硬朗。但后来写的很绵柔,柔和,线条内置的东西,去掉了外化的东西。随后,他的字开始向所谓的“弘体”发展。一般来说,到1932年—1935年之间,他的“弘体”就形成了。这个过程是非常了不起的,无数的书法家,穷尽一生希望在创作上达到这样的境界,尚且不能。我觉得把他的书法分成两个大的阶段比较合适,早期的书法分为青少年和青年。出家以后的书法分为出家初期、出家中期和晚年。

澎湃新闻:在书法作品中能看出他对佛学的贡献吗?

卢新元:有书法界人士说:“我们对比古代的高僧书法,弘一是把佛法的境界和书法结合得最为深入的一位。甚至超过了明代的八大山人。”我很认同这句话。因为这个可能需要说太久了,所以我就挑出这一句来进行概括。

澎湃新闻:你觉得在研究李叔同的过程中,有哪些部分是有待加强研究的或者说有待发展的?

卢新元:我觉得目前来讲,第一步,我们需要他的文献给整理好。不能因为他是民国人,不是明代人、唐代人,就觉得离我们很近。弘一法师在未来的书法史上肯定有一定地位的,就如王羲之、颜真卿、米芾、赵孟頫、八大山人。因为靠得近,所以要珍惜现在的时机,把所有的文献研究出来。

第二步就是关于弘一法师的书法认知。很多研究者都是侧重于看图片,但早期的出版物,图片质量比较差。很多人认为他的书法是简约的,技术上去粗取精,审美上趋向简约。这是不对的。他从来没有简单过,审美也绝对不是简约的。他是繁复的,他只是把繁复藏得无影无踪而已。这个繁复并不是现在所谓的技术叠加,而是他内心深处的自然流淌。这是他从小到大的书法积累和进入佛门以后的一种圆融。

当然现在伪作很多,很早就有人模仿弘一法师的字。韩天衡先生曾经到过泉州,寺里请他现场品评弘一法师的字。后来,韩先生和我说,看弘一法师的作品,那些小字,不看原作是看不到精髓的。他的线条从起笔到收笔,动作丰富,每一根线条都是曲中求直的。

这种功夫一般人是达不到的,而他把这种功夫用得如此随意,那是更加了不起。

聚焦

close